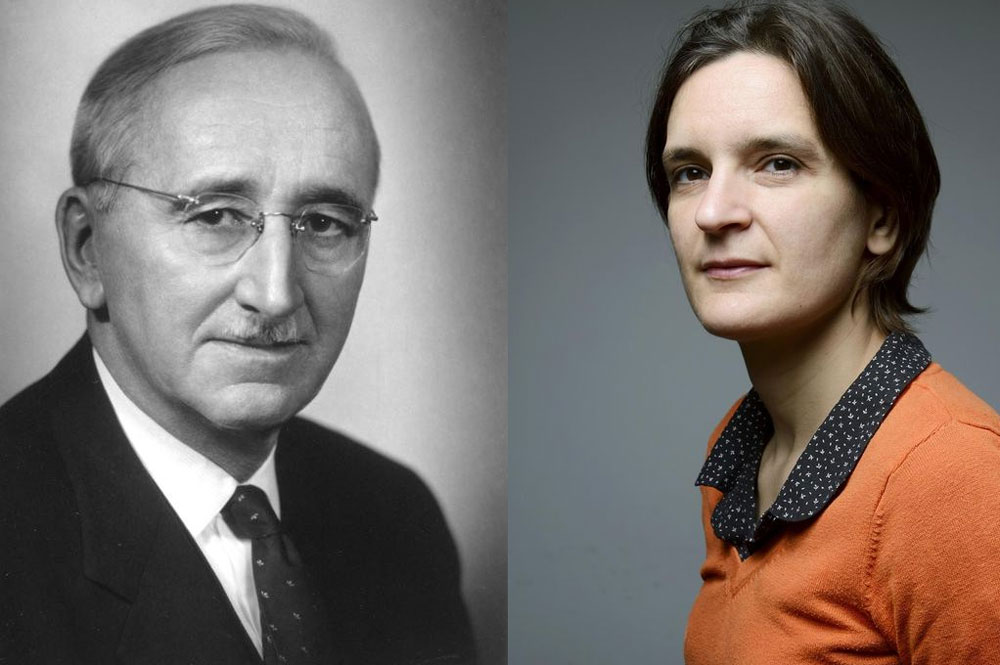

Le 51e prix de la Banque de Suède en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel, dit prix Nobel d’économie, a été attribué le 14 octobre 2019 à Abhijit Banerjee et Esther Duflo, tous deux professeurs au Massachusetts Institute of Technology (MIT), et à Michael Kremer, professeur à Harvard, pour « leur approche expérimentale visant à réduire la pauvreté dans le monde ».

Les chercheurs choisissent des petits panels ayant des caractéristiques semblables

Les recherches menées par Banerjee, Duflo, et Kremer, a indiqué la Banque de Suède lors de l’attribution de ce prix, ont « considérablement amélioré notre capacité à lutter contre la pauvreté dans le monde » et « en deux décennies seulement, leur nouvelle approche basée sur l’expérience a transformé l’économie du développement, qui est maintenant un domaine de recherche en plein essor ». Leur méthode consiste à multiplier les enquêtes de terrain pour mesurer d’une part les meilleurs moyens de lutter contre la pauvreté et d’autre part l’impact de programmes de lutte contre la pauvreté dans les pays en développement et de politiques sociales dans les pays développés.

Il s’agit donc d’une approche concrète pour déterminer les causes de la pauvreté et apporter des solutions pratiques adaptées aux difficultés spécifiques aux territoires et aux populations concernés. Afin d’y parvenir, les chercheurs choisissent des petits panels ayant des caractéristiques semblables qu’ils répartissent au hasard et traitent différemment pour déterminer les facteurs favorables et ceux qui le sont moins. Ils parviennent ainsi à comprendre quelles sont les incitations les plus efficaces pour que certaines populations acceptent plus largement d’être vaccinées ou quelles sont les conditions les plus appropriées pour la réussite des élèves dans des pays déshérités ou des milieux défavorisés.

On comprend volontiers que la méthode employée puisse avoir son utilité même si le bon sens aurait sans doute suffit pour s’apercevoir, par exemple, qu’afin d’augmenter significativement les capacités d’apprentissage scolaire des enfants au Kénya, il valait mieux développer des méthodes d’enseignement adaptées à leurs besoins, notamment ceux des élèves en difficulté scolaire, que de leur fournir des livres ou des repas gratuits. Au demeurant, je ne suis pas sûr qu’il s’agisse d’une très grande découverte.

La question est de savoir si moins de politiques publiques ne permettrait pas d’améliorer la situation plus efficacement et à moindre coût

Esther Duflo a raconté ses expériences dans l’ouvrage Repenser la pauvreté écrit avec son mari A.V. Banerjee, publié en français au Seuil en 2012. Elle y est parfois très sévère avec le gaspillage de l’argent public. Elle admet que les soins mal dispensés aux pauvres peuvent leur faire plus de mal que de bien, que les enfants pauvres peuvent être accueillis dans des écoles subventionnées pour ne rien y apprendre (p. 15), ou encore que les infirmières des centres publics de soins peuvent pratiquer un absentéisme massif impunément (p. 418 sq.). Mais elle considère qu’il est plus utile d’adopter la « perspective d’en bas » et elle fait le choix volontaire du pragmatisme pour sélectionner les meilleures solutions afin de gérer ces difficultés et sortir les pauvres de la pauvreté, et souvent, dit-elle, du piège à pauvreté où ils sont. Globalement elle s’attache surtout à rechercher l’efficacité des solutions publiques et étatiques. Elle analyse les raisons pour lesquelles les pauvres sont réticents à s’assurer pour conclure de manière non démonstrative que la solution est que « l’Etat devrait assumer une partie du coût des primes d’assurances des pauvres » (p. 264). Pour lutter contre le détournement des subventions publiques, jusqu’à 87% dans certains cas, elle ne propose pas de supprimer ces aides mais de les auditer (p. 400) ou de les rendre publiques (p.383 sq). Elle ne cherche pas de réponse universelle. Le véritable enjeu « n’est pas tant de savoir d’où vient l’argent, mais où il va » (p. 24).

Les travaux de ces nouveaux lauréats du Nobel en économie sont tous dédiés aux politiques publiques. La question de savoir si moins de politiques publiques ne permettrait pas d’améliorer la situation plus efficacement et à moindre coût les effleure à peine. De nombreuses études ont démontré la supériorité des écoles privées sur les écoles publiques pour favoriser l’enseignement dans les pays pauvres. (Par exemple, The role and impact of private schools in developing countries, Laura Day Ashley et autres, Université de Birmingham, 2014.) Esther Duflo l’admet à contrecœur : “Malgré leurs références parfois douteuses, les écoles privées fonctionnent souvent mieux que les écoles publiques » (p.150). Mais c’est pour critiquer aussitôt : « Cela ne signifie pas pour autant que les écoles privées soient aussi efficaces qu’elles pourraient l’être. Il apparait même clairement qu’elles ne le sont pas…. » (p.152). Elle reconnaît le succès de charter schools américaines et du bon scolaire, mais ses solutions sont ailleurs. « Tant qu’on n’aura pas entièrement supprimé les différences de revenu, les interventions étatiques agissant sur l’offre… seront nécessaires… » (p.145). Elle est pragmatique, mais pour autant seulement que ça s’inscrive dans son idéologie égalitariste.

Bien sûr, Esther Duflo ne méconnaît pas les théories économiques. Elle expose par exemple la vision de Daron Acemoglu et James Robinson sur la primauté des institutions. Elle évoque celle de Jeffrey Sachs qui pense qu’il faut augmenter les aides publiques aux pays pauvres, mais aussi celle de William Easterly selon laquelle l’important pour aider les pays pauvres est de favoriser leur liberté politique autant que leur liberté économique, c’est à dire l’économie de marché, « l’une des inventions les plus sous estimées de l’humanité » comme il le dit. Mais elle fait fi de ces approches et surtout de celle des économistes de l’offre, « ces économistes qui pensent que Keynes avait tout faux et qui sont au contraire opposés à toute forme d’intervention étatique » (p. 132).

Certes, ces chercheurs ont raison de privilégier la lutte contre la pauvreté par rapport à la lutte contre l’inégalité qui hante les travaux inutiles de tant de chercheurs formés par l’ineffable Piketty. Mais, pour sans doute utiles parfois que soient leurs études, elles souffrent de ne pas être replacées dans une analyse plus générale. Nous sommes éloignés de l’approche de Friedrich Hayek qui attribuait beaucoup d’importance au fait de relier toujours les faits à leur cause et de les traiter dans une perspective stratégique. C’est l’occasion de citer Thierry Aimar dans son excellent petit ouvrage, recommandé à tous les lecteurs, qui vient de paraître chez Michalon, Le bien commun, sous le titre Hayek, Du cerveau à l’économie : « Le respect de principes abstraits et impersonnels, écrit-il (p.72), est pour Hayek une manière de ne pas laisser le discrétionnaire dominer les relations entre les individus et de permettre ainsi à l’évolution de produire des résultats favorables. Mais à la tradition morale défendue dans tous ses écrits, s’est progressivement substitué dans les sociétés un pragmatisme de courte vue qui s’oppose à toute vision stratégique. Il conduit les individus à répondre de la manière la plus commode possible et rapide aux problèmes sans jamais s’interroger sur leur origine. A l’intérieur d’un ordre dont les mécanismes sont faussés, on doit pourtant se demander si nombre de ces solutions « pragmatiques » (comme en matière de politique monétaire) ne produisent pas des problèmes encore pires sur des périodes plus longues, pour déboucher à terme sur de véritables impasses ».

Le meilleur moyen d’éradiquer la pauvreté dans le monde est de favoriser la liberté d’initiative et de travail, la production et les échanges

Les politiques ne peuvent ni ne doivent être fondées sur le critère d’efficacité qui est important mais secondaire par rapport aux principes et à la compréhension de la nature humaine. Elles doivent répondre d’abord aux besoins fondamentaux des hommes et permettre à chacun d’être autant que possible responsable de ses propres fins.

Ainsi, le meilleur moyen d’éradiquer la pauvreté dans le monde est de favoriser la liberté d’initiative et de travail, la production et les échanges, ce à quoi nuisent trop de politiques publiques qui génèrent toujours beaucoup de règlementations et de prélèvements obligatoires coûteux et conçus comme autant de handicaps à l’activité humaine. Comme l’a écrit Angus Deaton, prix Nobel d’économie en 2015, « La corrélation entre l’aide (comme part du revenu national) et la croissance reste négative même en prenant en compte toutes les autres causes importantes de croissance[[The Great Escape, Princeton University Press, 2013, p. 288.]] ». Et il constate que la croissance de ces pays a baissé de manière significative quand l’aide s’est accrue non moins significativement. Et au contraire quand l’aide internationale vint à décliner après la fin de la guerre froide, la croissance a repris de la vigueur. Bien sûr cette aide internationale aux pays pauvres a permis de construire des routes, des écoles et des hôpitaux, de nourrir des enfants, mais elle a aussi rendu les gouvernements et les gens de ces pays moins responsables, elle en a affaibli les institutions et parfois les a perverties. « Nous devons laisser les gens pauvres se prendre en charge et s’en sortir par eux-mêmes[[Ibid., p. 312.]] ». Certaines politiques publiques peuvent être utiles, mais il faut bien en mesurer leurs effets contre-productifs, les troubles et distorsions qu’elles produisent à terme sur les individus. A défaut de respecter les ressorts profonds de la nature humaine, on risque de la détruire.