Les emplois d’avenir ont été mis en place en 2012 pour faire face au chômage endémique des jeunes. Prescrits par les missions locales, ils étaient réservés aux 16-25 ans sans diplôme ou titulaires d’un CAP-BEP ayant été à la recherche d’un emploi pendant 6 mois au cours des douze derniers mois. Contrairement aux autres contrats aidés, dont la durée était comprise entre six mois et deux ans, les emplois d’avenir s’étalaient sur une période d’un à trois ans. L’État versait une aide aux employeurs plus importante dans le secteur non-marchand (75 % du SMIC) que dans le secteur marchand (35 %). Le coût annuel brut d’un contrat d’avenir rémunéré au SMIC sur la base d’un temps plein à 35 h était de 24 807 euros. Le coût par emploi pour les finances publiques était de 12 831 euros au titre de l’aide de 75 % sur le salaire brut et de 4 807 euros au titre des exonérations de charges patronales. Il convient d’ajouter le coût restant à la charge de l’employeur, soit 7 276 euros, lorsque cet employeur n’était pas une structure publique. En partant de l’hypothèse que les créations de ces emplois d’avenir seraient réparties pour 2/3 dans le secteur non marchand et 1/3 dans le secteur marchand, le coût total annuel moyen pour les finances publiques a donc été de 23 015 € par contrat. Dans la mesure où le dispositif a été clôturé en 2018, il est temps d’en dresser le bilan.

Principales caractéristiques des parties prenantes

Les 364 0000 jeunes entrés en emploi d’avenir possédaient pour 19 % d’entre eux, un baccalauréat, 41 % un CAP-BEP et 39 %, aucun diplôme. Plus du tiers d’entre eux, 35 %, étaient originaires d’une zone défavorisée, en outre-mer, en banlieue ou en région rurale. Les emplois d’avenir leur ont, le plus souvent, été proposés par la mission locale (36%), par leur entourage personnel (20 %) ou par l’employeur lui-même (19 %)[[Marie Borel, Anne-Sophie Pichavant, « quel bilan dresser des emplois d’avenir »[[Document d’étude, DARES, N° 247, juillet 2021, tableau n°1.]].

Les structures d’accueil des jeunes relevaient majoritairement du secteur non-marchand : 71 % contre 29% pour le secteur marchand. Il s’agissait le plus souvent d’une association (34 %), d’une commune (14 %) ou d’autres collectivités et groupements d’employeurs (35 %). Les secteurs le plus représentés étaient les services à la personne (24 %) et l’hôtellerie restauration (20 %). Seuls 30% des contrats signés étaient des CDI, sinon il s’agissait CDD de un à trois ans[[Ibid, tableau 2 et 3. ]] . La durée moyenne des contrats a été de deux ans, un quart ont duré moins d’un an et un tiers trois ans ou plus.

Les emplois d’avenir se distinguaient de leurs prédécesseurs par l’obligation faite à l’employeur de proposer une formation au bénéficiaire, opportunité que quatre jeunes sur cinq ont saisie, plus souvent dans le secteur marchand que dans le secteur non marchand (89 % contre 65 %). Leurs préférences se sont portées sur les formations certifiantes (59 %, dont 45 % pour les habilitations) et les formations permettant de s’améliorer dans son travail (58 %), loin devant les formations destinées à définir un projet professionnel (21 %) ou les formations de remise à niveau des savoirs de base (15 %) et la préparation des concours administratifs (10%).

L’impact négatif ou faible de ce type de contrats aidés sur l’emploi des publics cibles

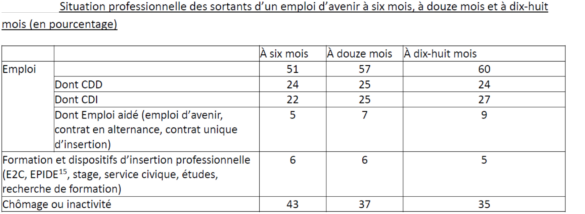

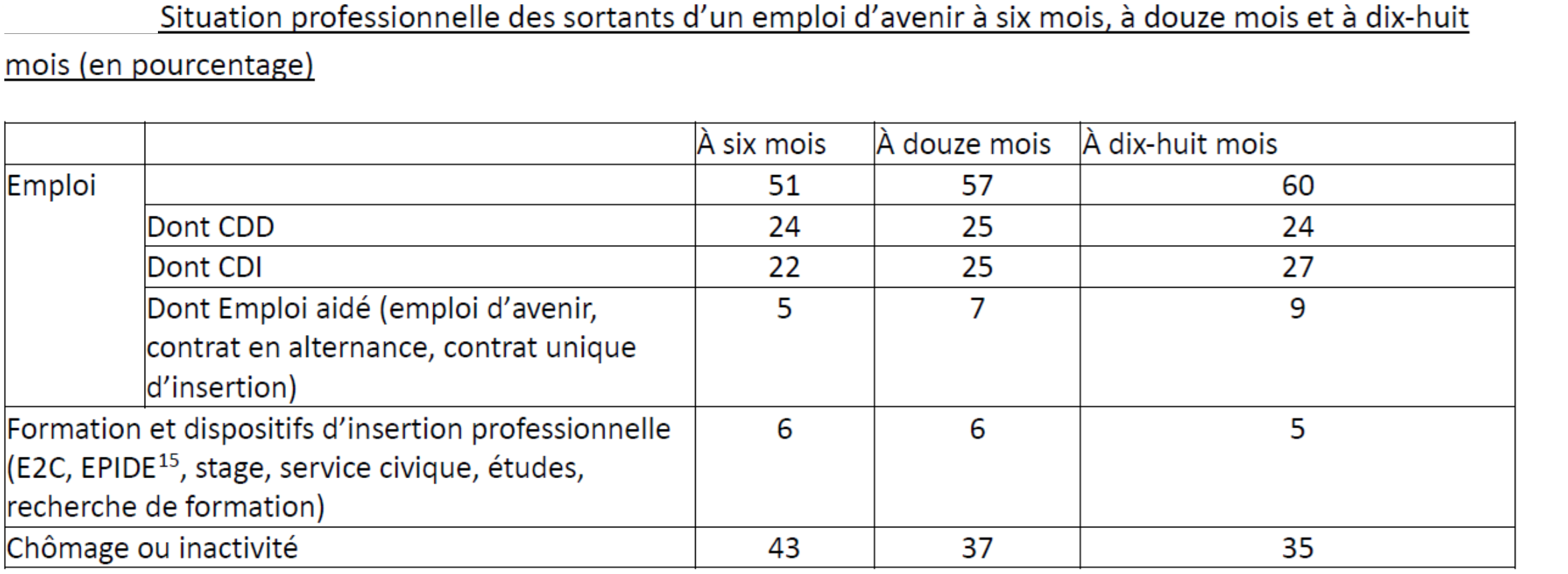

Parmi les jeunes ayant intégré le dispositif entre octobre 2013 et mars 2014, 51 % ont trouvé un emploi six mois après la fin de leur contrat, dont 24 % ont signé un CDD et 22 % un CDI. Le taux d’emploi augmente ensuite à 57 % au bout de 12 mois et à 60 % au bout de 18 mois, comme le montre le tableau suivant[[Ibid, tableau 9. ]] :

Seul un jeune sur quatre reste chez le même employeur après la fin de son emploi d’avenir, 30 % dans le secteur marchand et 22 % dans le secteur non-marchand.

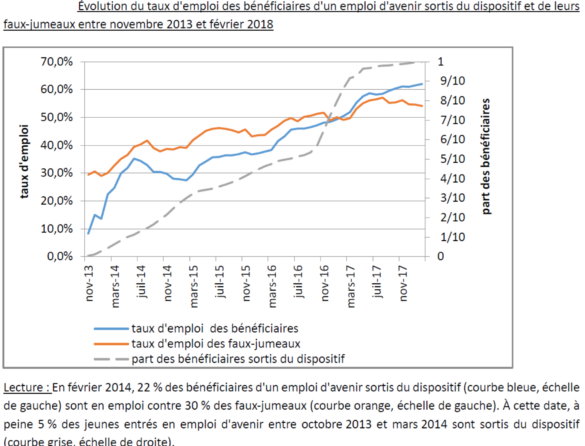

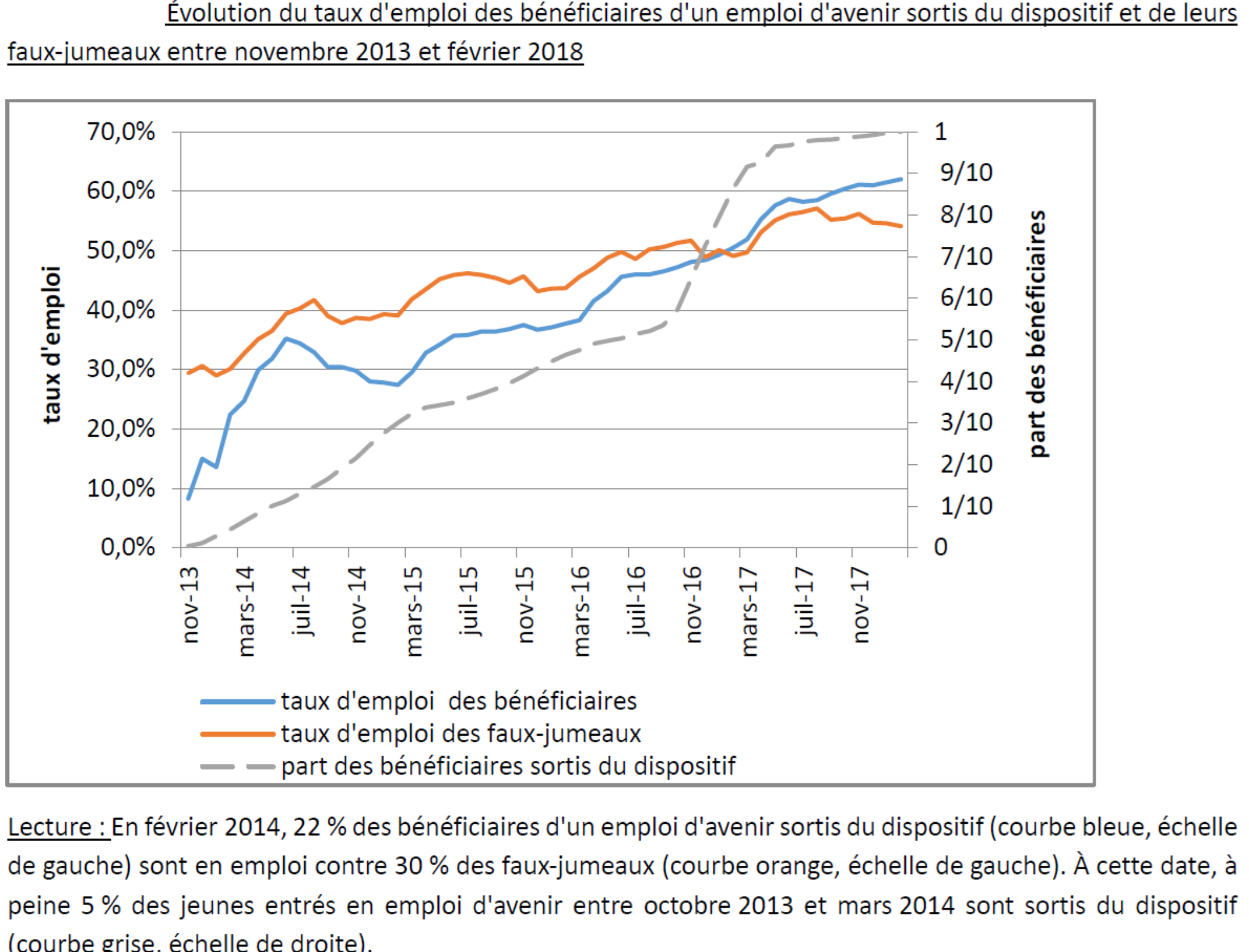

Un outil au nom barbare d’ « évaluation par appariement sur score de propension[[Défini ainsi par la DARES : « L’évaluation de l’impact des emplois d’avenir repose sur une analyse contrefactuelle. Pour évaluer l’impact de cette politique, il faudrait comparer la situation à la sortie du dispositif d’une personne qui a bénéficié d’un emploi d’avenir, par rapport à la situation de cette même personne si elle n’en avait pas bénéficié. L’approche utilisée ici consiste à comparer des bénéficiaires d’un emploi d’avenir à des personnes n’en ayant pas bénéficié mais ayant des caractéristiques similaires. Pour cela, la méthode utilisée est un appariement par score de propension. La probabilité de chaque individu d’entrer en emploi d’avenir, également appelée score de propension, est calculée selon les caractéristiques sociodémographiques de chaque jeune (âge, sexe, nationalité, diplôme, zone d’habitation…), des variables liées au marché du travail dans lequel il évolue (taux d’emploi régional des jeunes20), sur son parcours d’insertion professionnelle antérieure (ancienneté en mission locale, démarche auprès de différents organismes, situation précédente vis-à-vis de l’emploi…) et enfin des données plus subjectives liées à la recherche d’emploi (motivation et confiance en soi). Les bénéficiaires sont ensuite appariés avec des témoins ayant une probabilité proche de la leur d’entrer en emploi d’avenir, en raison de caractéristiques similaires. La méthode de Kernel est utilisée pour apparier bénéficiaires et témoins. Cela signifie qu’à un bénéficiaire sont associés tous les témoins suffisamment proches en termes de probabilité d’entrée en emploi d’avenir, en attribuant un poids plus fort aux témoins les plus proches des bénéficiaires et un poids plus faible aux plus éloignés. L’ensemble des témoins utilisés forme un témoin synthétique, appelé faux jumeau du bénéficiaire ».]] », permet d’affiner le raisonnement en comparant les bénéficiaires d’un emploi d’avenir avec des personnes possédant des caractéristiques proches qui aurait pu elles aussi en profiter, appelés faux jumeaux. Ce n’est qu’au bout de 9 mois après la sortie d’un emploi d’avenir que le taux d’emploi des premiers dépasse celui des seconds ; et encore, l’écart entre les deux n’atteint même pas 10 %, comme on le remarque sur le graphique suivant[[Ibid, encadré 1, graphique 2.]] :

L’analyse se borne à évaluer la probabilité, pour les bénéficiaires d’un emploi d’avenir, de passer en emploi réel (les emplois non aidés ne sont pas pris en compte). Et les chiffres sont sans équivoque : six mois après la sortie du dispositif, cette probabilité est de 3,1 % inférieure à ce qu’elle aurait été sans le dispositif, un taux qui se réduit à 1,7% au bout de 18 mois[[Ibid, encadré 3, tableau 15. ]].

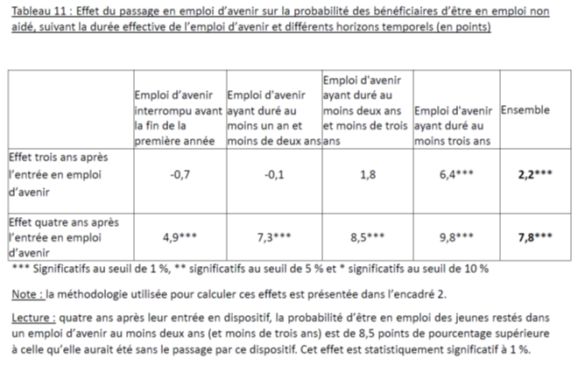

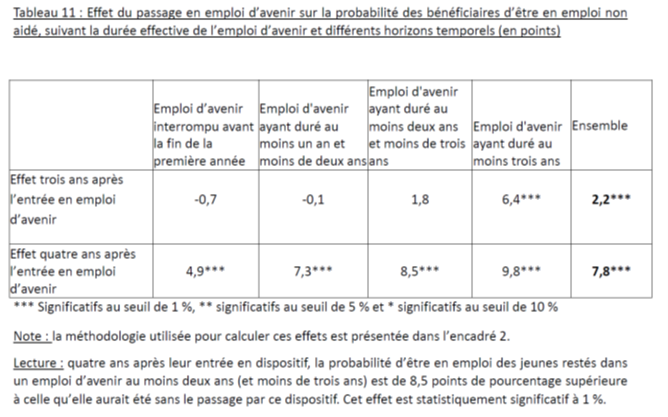

Ce n’est véritablement que trois ans après l’entrée en emploi d’avenir et uniquement s’il a duré au moins deux ans, que l’impact réel du dispositif se fait sentir, de manière relativement limitée puisque, quelle que soit la configuration, l’écart ne dépasse jamais les 10 %.

Quatre ans après l’entrée en emploi d’avenir, soit 26 mois en moyenne après la sortie, le taux d’emploi des bénéficiaires est d’environ 62 %, contre 54 % pour celui des faux jumeaux, soit 8 points de différence. Le dispositif a donc accru de 15 % les chances de retour à l’emploi des bénéficiaires, ce qui, au bout d’une période si longue et au vu des sommes engagées, peut sembler extrêmement décevant.

Si l’idée de départ, combiner le retour au travail des personnes qui en sont éloignées avec la réinsertion dans le marché de l’emploi, pouvait paraître bonne, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. D’abord à cause d’une surreprésentation du secteur non-marchand, économiquement moins rationnel, ensuite à cause d’une logique économique boiteuse qui ne prend pas en compte les besoins de main d’œuvre des forces productives de la nation. N’aurait-il pas été plus simple de diminuer le coût du travail ?