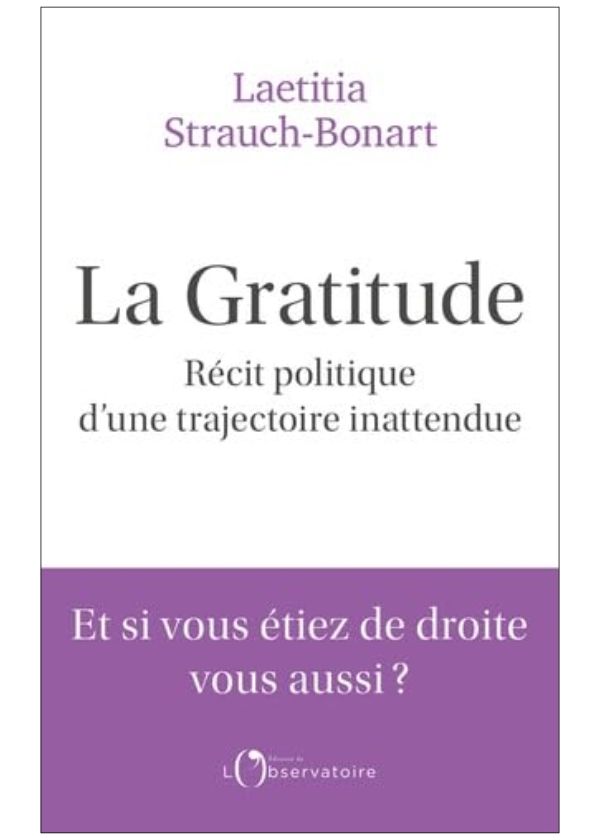

Ni le socialisme de Jean-Claude Michéa, son professeur de philo, ni l’ingratitude des étudiants hyperprotégés de la rue d’Ulm ou de Sciences po, ni le carriérisme des politiciens ne parviennent à satisfaire Laetitia Strauch-Bonart dans sa quête d’une pensée politique qu’elle veut à la fois humaine et constructive. Comment accepter que des intellectuels traitent de « ploucs » des habitants d’une zone pavillonnaire sous prétexte qu’ils votent à droite ? L’auteure se plonge alors dans la philosophie politique en vue de découvrir la meilleure organisation collective possible. Elle lit Aristote , Hobbes, se tourne vers Charles Maurras, Joseph de Maistre…

La tâche est lourde, voire décevante. Mais c’est sa rencontre lumineuse avec le penseur anglais de la droite conservatrice libérale, Roger Scruton, qu’elle veut nous faire partager. Celui-ci lui fait découvrir les ouvrages d’Edmond Burke, député britannique du XVIII -ème siècle et philosophe, analyste perspicace de la Révolution française dès ses premières heures. Burke revendique la tolérance religieuse, l’abolition progressive de l’esclavage, les droits des colons tout en condamnant les prédateurs. Selon lui la loi du changement est inévitable mais ne doit pas se faire au mépris de la prudence et de la continuité. « Père fondateur du conservatisme moderne », il adapte la politique non pas aux raisonnements humains, mais à la nature humaine. Pour lui « pas de plus grand danger que la liberté sans sagesse et sans vertu, que la carte blanche d’un passé rayé des mémoires, que l’empire absolu de la raison ou de la sensiblerie ». En reconnaissant la fragilité humaine Burke prône un désir d’innovation inséparable d’un sentiment de conservation. Libéralisme et conservatisme sont réunis et Laetitia Strauch-Bonart a enfin trouvé son camp et sa raison d’être, juste équilibre entre famille et nation, mémoire et oubli, gratitude et pardon, en un mot entre harmonie sociale et consécration de l’Homme.