La législation française du travail puise son inspiration dans l’idée que les rapports salariaux doivent déroger aux principes d’une authentique concurrence. Cette idée est injustifiée. En matière de fixation des salaires, de licenciement ou encore de négociation collective, les réflexes corporatistes contribuent à créer du chômage, à entraver la mobilité sociale des travailleurs, tout en altérant la compétitivité et la productivité des firmes françaises.

Pour remédier à ces difficultés, il est urgent de restaurer un régime intégral de libre-concurrence et de liberté contractuelle sur le marché du travail.

Employeurs et employés doivent pouvoir convenir librement des modalités de leurs relations professionnelles.

Pour lutter contre le chômage des jeunes et des peu qualifiés, il est souhaitable de diminuer le salaire minimum pour ces catégories précitées. Idéalement, le SMIC doit être aboli conformément à la liberté des prix

Le droit du licenciement doit être assoupli. Les conditions de rupture des relations à durée indéterminée doivent être librement fixées entre les parties, à défaut de quoi les usages professionnels en matière de préavis et d’indemnités doivent s’appliquer.

La négociation collective doit se soumettre à la libre-adhésion. Ni les entreprises ni les travailleurs ne doivent être obligés d’appliquer des conventions collectives auxquelles ils n’ont pas expressément adhéré. Il faut donc mettre fin à l’extension obligatoire des conventions.

Introduction

L’histoire du marché du travail est l’histoire de la lutte entre la concurrence et le corporatisme. Toutes les controverses liées au besoin de protection ou de flexibilité peuvent s’analyser à travers ce prisme.

Dans la plupart des social-démocraties occidentales, la législation du travail a l’ambition d’adoucir les effets d’une concurrence qui, selon l’idéologie en vigueur, paupériserait l’ensemble des travailleurs salariés. La législation du travail récuse le fait que l’employeur et le salarié sont sur un pied d’égalité. Elle décèle dans les relations de travail une asymétrie particulière. C’est pourquoi elle instaure des protections spéciales – dont sont exclus les travailleurs indépendants – supposées rééquilibrer les rapports de force. Ces protections prennent la forme de restrictions quant à la détermination du prix et des conditions de travail ainsi que des modalités de rupture des relations professionnelles. Elles sont mises en œuvre par des obstacles juridiques qui limitent la liberté contractuelle de l’employeur et de l’employé. Ces obstacles peuvent être étatiques (traités, lois, règlements…) ou professionnels, avec les conventions collectives (de branche ou d’entreprise). Ces dernières créent des normes sociales pour des industries organisées en cartels.

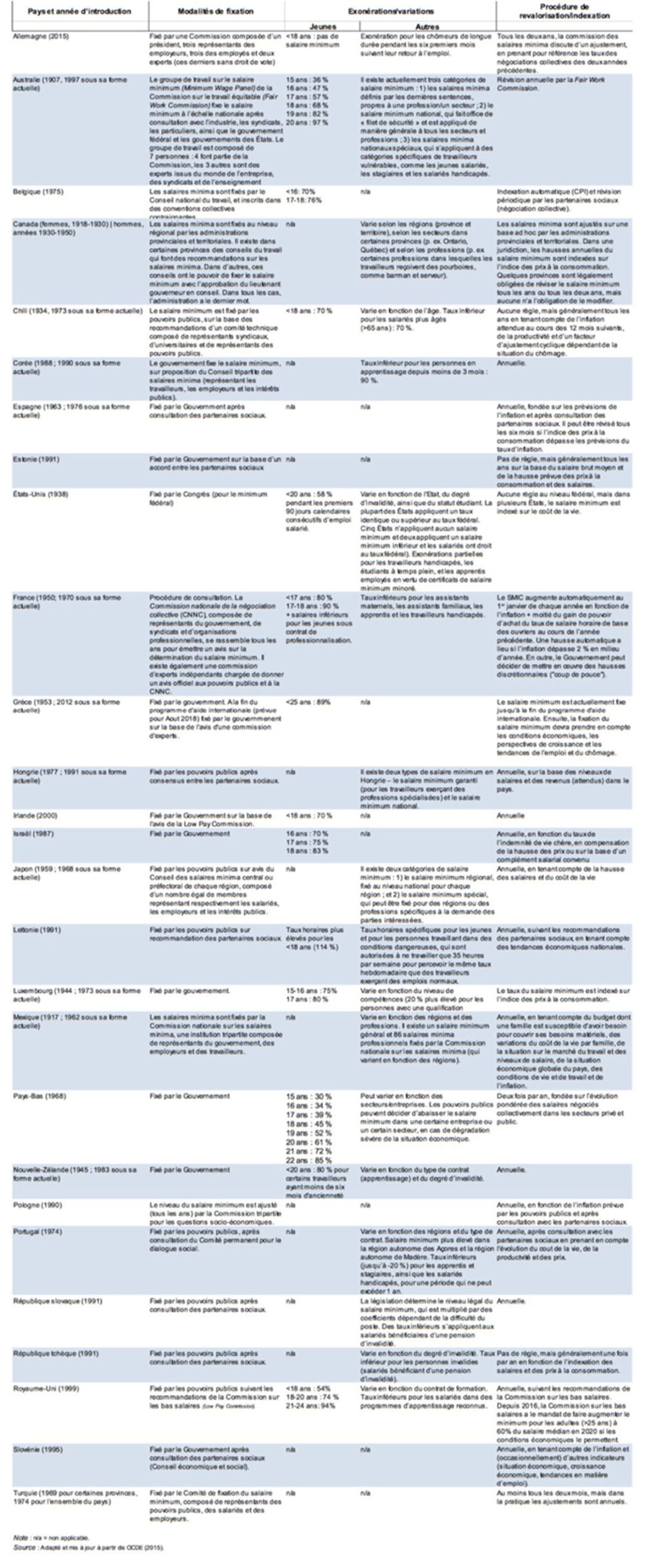

Depuis plusieurs décennies, la France connaît un chômage de masse et une faible croissance de la productivité qui contrastent avec de nombreux pays développés. L’Hexagone figure en queue de peloton des pays de l’Organisation de la coopération et du développement économique (OCDE), avec un taux de chômage qui atteint presque le double de la moyenne en 2017 (voir Figure 1).

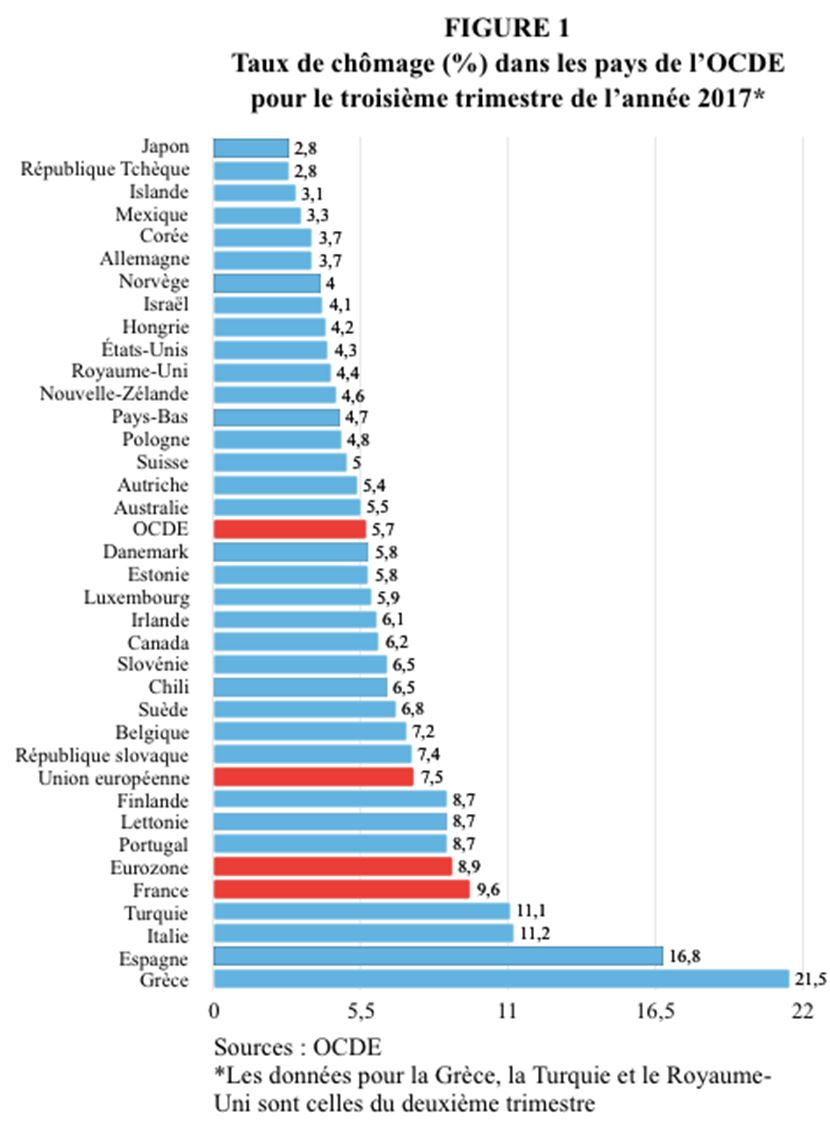

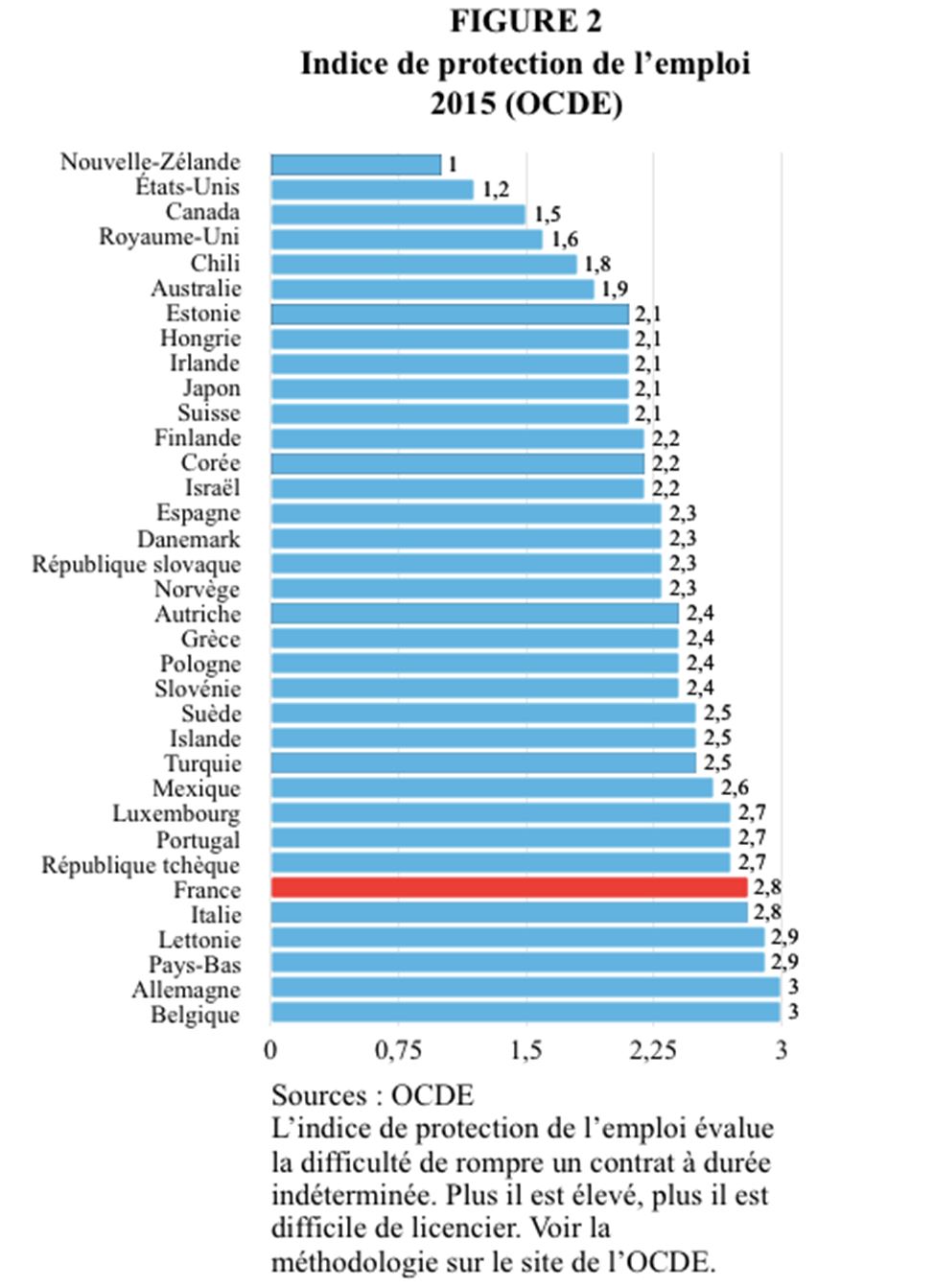

De plus en plus de voix s’élèvent pour imputer ces difficultés aux contraintes du marché du travail, corroborées par la plupart des indices et des classements internationaux. Selon l’OCDE, l’indice français de protection de l’emploi qui évalue la difficulté de licencier est l’un des plus élevés du classement (voir Figure 2). Le Fraser Institute, qui dresse son propre classement en fonction de la rigidité du marché du travail, considère quant à lui que la France est en sixième position en matière de réglementation du travail sur les 35 pays de l’OCDE (voir Figure 3).

On ne compte plus les rapports officiels, nationaux ou internationaux, qui appellent à plus de flexibilité pour lutter contre le chômage[[Voir notamment le « Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française » de 2008 (Commission Attali), le « Rapport Cahuc-Kramarz » de 2004. Voir également les recommandations régulièrement adressées par le Fonds monétaire international ou la Commission européenne.]]. Les efforts de pédagogie entrepris en ce sens semblent porter leurs fruits, à tel point que les électeurs sont aujourd’hui plus réceptifs à l’idée d’assouplir la législation du travail. Un sondage IFOP pour le journal en ligne Atlantico publié en juillet 2017 révélait que les Français étaient majoritairement favorables à certains assouplissements prévus par la réforme du Code du travail par ordonnances[[Les Français et la réforme du code du travail, Ifop pour Altantico]].

Toutefois, l’absence de doctrine rigoureuse quant au degré de flexibilité désirable rend impossible toute réforme ambitieuse, d’où les tâtonnements des gouvernements successifs. Par souci de compromis, ces derniers procèdent par ajustements en compilant des mesures techniques insuffisantes et parfois contradictoires. Par exemple, les dernières ordonnances publiées le 31 août 2017 devaient radicalement décentraliser la production de normes professionnelles en privilégiant les conventions d’entreprise, conformément à la parole d’Emmanuel Macron quand il était candidat. Or elles ont de fait plutôt consolidé les branches qui sont en partie responsables de la rigidité du marché du travail. Ces ordonnances n’ont pas non plus remis en cause les dispositions d’ordre public qui marginalisent les travailleurs peu qualifiés, comme nous allons le voir dans cette étude.

Quelques mesures vont dans le bon sens en réduisant les coûts du licenciement, comme le plafonnement des indemnités prud’homales ou le rétrécissement du périmètre géographique pour apprécier le fondement du licenciement économique[[Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail]]. Mais elles demeurent insuffisantes et sont immédiatement tempérées par d’autres dispositions contraires à l’objectif d’assouplissement. L’augmentation de 25% des indemnités de licenciement en est un exemple. En l’absence de réformes radicales, la question du bon fonctionnement du marché du travail est donc loin d’être résolue. Il y a fort à parier qu’elle se posera de nouveau durant l’actuel quinquennat ou le suivant, c’est-à-dire lorsque que l’on constatera que les récentes réformes ne suffiront pas à restaurer le plein-emploi. D’où la nécessité de continuer à explorer des pistes de réformes ambitieuses.

Ce rapport se penche sur une solution simple : soumettre les rapports salariaux au régime du droit commun des contrats. Tout le problème du marché du travail français vient de l’idée que les rapports salariaux devraient être régis par des dispositions protectrices exceptionnelles. Ces dernières, en plus de nuire à la rencontre entre l’offre et la demande de travail, font peser sur l’économie des lourdeurs qui nuisent à sa compétitivité et à sa productivité. Éradiquer le chômage tout en favorisant la croissance de l’économie française implique donc de mettre fin au régime dérogatoire et restrictif qui régit les rapports salariaux pour restaurer un régime de libre-concurrence intégrale sur le marché du travail.

Si une telle proposition paraît subversive en apparence, elle n’est finalement que le retour à la tradition juridique impulsée par la Révolution française au sortir du régime corporatif qui définissait l’Ancien Régime. La Révolution française inaugure en effet une longue période de liberté contractuelle sur le marché du travail en rompant avec des siècles de corporatisme caractérisé par une hostilité à la liberté du commerce et de l’industrie. Hélas, au nom d’une vision étriquée de l’égalité, une véritable contre-révolution a conduit au retour des restrictions à la libre-concurrence tout au long du XIXe et du XXe siècle. Le résultat de ces restrictions est un marché du travail dysfonctionnel.

Il est temps de redécouvrir la tradition de la liberté contractuelle et de la concurrence qui a permis à la France de devenir une puissance industrielle tout en extirpant les masses de la pauvreté. Seule la libre-concurrence peut restaurer l’égalité civile et la mobilité sociale que les statuts et la multiplication des protections spéciales ont affaiblies.

En plus de s’adonner à un aperçu historique du fonctionnement du marché du travail, la présente étude s’attachera à remettre en question l’utilité d’un droit du travail « spécial » particulièrement dédié aux rapports salariaux. Si l’on part du principe que les rapports salariaux doivent être régis par le droit commun des contrats, alors de nombreuses restrictions propres au droit du travail doivent être abolies. Le rapport traitera plus particulièrement de la nécessité d’abolir le salaire minimum, de faire du licenciement une décision unilatérale libre et de soumettre les conventions collectives à un régime strict de libre-affiliation sans extension obligatoire.

Partie 1 – Le marché du travail : évolution des institutions

+Le marché du travail sous l’ancien régime : le règne des statuts corporatifs+

Saisir le caractère révolutionnaire de la libre-concurrence implique de comprendre en quoi le régime corporatif qui la précédait – et qui inspire notre système actuel – était injuste et inefficace. « Depuis l’origine des temps historiques jusqu’à la Révolution française, l’industrie a été soumise, dans le monde civilisé, à un régime de corporations et de règlements constitué par la coutume et par l’autorité́ législative ». C’est ainsi que l’économiste français Jean-Gustave Courcelle-Seneuil introduit son ouvrage Liberté et Socialisme (1868). La corporation est aujourd’hui le symbole des iniquités de l’ancien temps. Elle est assimilable à ce qu’on appelle aujourd’hui un cartel, c’est-à-dire une coalition de producteurs désireux de fermer l’accès à leur profession. Les corporations se suffisent rarement à elles-mêmes pour s’arroger des monopoles en matière de fabrication et de vente. Elles bénéficient de l’appui des autorités en présence, qu’elles soient municipales, seigneuriales ou royales, et de leur pouvoir de contrainte pour homologuer leurs règlements restrictifs.

Véritables forteresses contre la concurrence, la liberté du travail et la libre-entreprise, les corporations maintiennent des obstacles commerciaux redoutables. Les instruments sont nombreux : contrôle des prix, règlements de fabrication minutieux destinés à faire échec aux procédés innovants, ou encore interdiction pour quiconque ne faisant pas partie de la corporation locale d’exercer le métier réglementé dans une zone géographique bien définie. À cela s’ajoute un système de recrutement des apprentis et des compagnons (ouvriers) fermé qui laisse peu de place à la mobilité interne (promotion au rang de maître) et extérieure. En effet, la concurrence entre les villes et les corporations est limitée par les restrictions en matière de recrutement voire, dans certains cas, à l’existence d’un délit de désertion prévu par les règlements.

Parfois investies d’un pouvoir de police, les corporations n’hésitent pas à l’utiliser pour persécuter les producteurs concurrents qui s’affranchissent des règlements monopolistiques. Un témoignage de Jean-Marie Roland de la Platière, qui fut Inspecteur des Manufactures sous Louis XVI, tiré de l’article Règlement de l’Encyclopédie méthodique (1784) atteste de la brutalité des méthodes corporatistes : « J’ai vu faire des descentes chez des fabricants avec une bande de satellites, bouleverser leurs ateliers, répandre l’effroi dans leur famille, couper des chaînes sur le métier, les enlever, les saisir, assigner, ajourner, faire subir des interrogatoires, confisquer, amender, les sentences affichées et tout ce qui s’ensuit, tourments, disgrâces, la honte, frais, discrédit, et pourquoi ? pour avoir fait des pennes en laine, qu’on faisait en Angleterre, et que les Anglais vendaient partout, même en France ; et cela parce que les règlements de France ne faisaient mention que de pannes en poil. […] J’ai vu sentence en main, huissiers et cohorte poursuivre à outrance, dans leur fortune et dans leur personne, de malheureux fabricants, pour avoir acheté leurs matières ici plutôt que là, à telle heure plutôt qu’à telle autre, et pour n’avoir pas satisfait à un prétendu droit créé par l’avidité, vexatoire-ment autorisé, perçu avec barbarie. »[[Jean-Marie Roland de la Platière, 1784. Règlement. In : Encyclopédie méthodique]]

Les oppressions générées par le corporatisme n’empêchent pas le système de se trouver des partisans. Ces derniers le défendent sur le terrain de la solidarité des gens de même métier, de la discipline et de la protection du consommateur à travers la promotion de standards de qualité. Un argument qui préfigure déjà les prétextes que nous entendons aujourd’hui de la part de ceux qui défendent les professions réglementées. Or ni la solidarité ni la discipline ne nécessitent l’octroi de monopoles. Un régime de libre-concurrence ne fait pas obstacle à la constitution de solidarités à travers la liberté d’association. L’évaluation de la qualité des produits et des services et la répression des fraudes peuvent tout à fait faire l’objet d’une industrie spécialisée dans la certification, quitte à mobiliser les services régaliens de l’État pour faire respecter les contrats, sans que l’on restreigne, là encore, a priori, l’accès aux métiers.

L’article précité de Roland de la Platière fait d’ailleurs état de l’usage de moyens de police contre les producteurs peu scrupuleux qui attribuent à leurs marchandises des qualités qui ne sont pas les leurs (provenance, matériaux utilisés, etc.). Quant à l’argument de la protection du consommateur, il ne peut être que douteux quand on sait que même ces derniers pouvaient être victimes d’exactions et de perquisitions de la part des corporations envieuses et qui n’acceptaient pas que l’on puisse consommer des produits issus de la concurrence. En réalité, comme l’expliquait déjà Adam Smith dans son œuvre maîtresse Richesse des nations, la concurrence est le vecteur le plus puissant de régulation, de discipline et de qualité. Ce n’est pas en rendant le consommateur captif de quelques producteurs coalisés qu’on incite ces derniers à faire preuve de diligence et à être scrupuleux.

Dans ce système où les restrictions corporatistes sont la norme, il existe cependant quelques exceptions. La plus célèbre d’entre toutes est celle du Faubourg Saint-Antoine, quartier parisien qui, dès 1657, est assimilable à une sorte de zone franche où les restrictions corporatistes ne s’appliquent pas et où la liberté du travail est respectée[[Thillay Alain. Le faubourg Saint-Antoine et la liberté́ du travail sous l’ancien Régime. In: Histoire, économie et société, 1992, 11e année, n°2. pp. 217-236]]. Le Faubourg Saint-Antoine devient ainsi le refuge de tous les entrepreneurs et des travailleurs qui cherchent à échapper à l’oppression des communautés d’art et de métier privilégiées.

L’iniquité de l’ordre corporatif ne résidait pas seulement dans les persécutions qu’il générait. Les entraves à la liberté du travail étaient autant d’obstacles à la mobilité sociale des populations exclues du régime corporatif[[Jean Gustave Courcelle-Seneuil, 1868. Liberté et socialisme, ou Discussion des principes de l’organisation du travail industriel, Guillaumin. 447 pages.]]. Sans parler des effets délétères qu’un tel système impliquait sur l’innovation et la productivité de l’économie. Treize-ans avant la Révolution française, Turgot, contrôleur général des finances sous Louis XVI, se saisit de la question. Inspiré du libre-échangisme de l’école de la physiocratie, il tente une première abolition des corporations en prenant un Édit en février 1776. Mais confronté à de nombreuses résistances des communautés de métier, il sera finalement renvoyé. Les corporations sont rétablies six mois plus tard avant d’être définitivement abolies durant la période révolutionnaire.

L’Ancien Régime se définit comme une économie et un marché du travail où les monopoles sont généralisés à l’ensemble des professions constituées en corporations. La liberté du travail et la concurrence sont réprimées. De la répression de la concurrence découle une société de statuts où l’on accorde peu de places à la mobilité sociale et à l’égalité civile.

+L’apport révolutionnaire : liberté du travail, liberté contractuelle et libre-concurrence+

Le décret d’Allarde des 2-7 mars 1791 est l’acte fondateur de la modernité industrielle française. Son article 7 pose les bases de la liberté du travail en ces termes : « À compter du 4 avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art et métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits… ». Il se situe dans le prolongement de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui, en son article 2, proclame que l’individu jouit des droits inviolables et sacrés que sont la propriété, la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression. La liberté du travail, de l’industrie et du commerce – qui correspond à la dénomination contemporaine de liberté d’entreprendre – n’est que le corollaire de ces droits naturels consacrés par la Révolution. Les conséquences de cette liberté sont multiples. Chacun, sans distinction de nationalité, peut exercer une profession sur le territoire français. La législation dite « industrielle » révolutionnaire se distingue tout particulièrement par son ouverture vis-à-vis des étrangers.

La liberté du travail implique aussi celle des contrats. Les relations de travail sont alors principalement régies par deux types de contrats : le louage de service et le louage d’ouvrage ou d’industrie. Le premier permet aux travailleurs de proposer leurs services, pendant un temps déterminé ou non, pour effectuer des tâches non spécifiées. Le second oblige le travailleur à exécuter une entreprise bien définie. Les parties contractantes sont souveraines pour définir le contenu de leurs relations professionnelles. Les régimes juridiques du louage de service et du louage d’ouvrage sont particulièrement souples. Hormis l’épisode des lois sur le maximum qui instauraient des prix-plafonds (lois qui furent de très courte application), les salaires sont librement négociés. Enfin, la durée des engagements contractuels est là encore fixée par les seules parties contractantes (à l’exception de l’interdiction de louer ses services à perpétuité conformément à l’aversion des révolutionnaires pour l’esclavage). Les modalités de rupture des relations professionnelles sont librement définies par les parties[[Barthélemy, E., 1896. De la résiliation du louage de services (loi du 27 décembre 1890), A, Pedone, 178 pages.]].

Le louage de service peut être à durée déterminée. Chacune des parties doit respecter le temps convenu sous peine de verser des dommages-intérêts, à moins qu’une rupture survienne d’un commun accord. Certains événements extraordinaires sont également susceptibles de mettre fin au contrat (mort de l’ouvrier, cas de force majeur, décision de justice en cas d’inexécution fautive ou de voies de fait, faillite de l’employeur sous certaines conditions). Si la plupart de ces modes d’extinction sont communs au louage de service à durée indéterminée, ce dernier a la particularité de permettre à chaque partie contractante de congédier son co-contractant (de le licencier) de manière unilatérale et discrétionnaire (sans indemnités ni motif), à condition toutefois de ne pas commettre de faute et de respecter les délais de préavis stipulés par la convention ou les usages.

Quant au louage d’ouvrage ou d’industrie, il prend naturellement fin à l’achèvement de l’entreprise définie, avec possibilité de tacite reconduction, dans l’hypothèse où, par exemple, un ouvrier travaillant à la pièce et l’ayant rendue à l’employeur, en reçoit une nouvelle de la part de ce dernier. Le précédent contrat est ainsi reconduit. Dans l’hypothèse où le louage d’ouvrage est assorti d’un terme, alors le contrat prend fin, non plus par la réception de chaque pièce, mais à l’expiration du terme convenu, sauf si, là encore, il y a tacite reconduction.

Le droit du travail révolutionnaire, par la liberté contractuelle qu’il consacre, contraste donc avec notre législation contemporaine. Il n’existe ni salaire minimum, ni de restrictions quant à l’usage des contrats courts ni d’obstacles à la rupture des contrats à durée indéterminée. La raison de cette culture de la concurrence qui imprègne le législateur révolutionnaire tient à son aversion pour la rigidité des rapports professionnels, laquelle rappelle les dérives du corporatisme. Toute rigidité non consentie est perçue comme un facteur d’aliénation.

Aussi la libre-concurrence n’est-elle pas seulement perçue comme un vecteur d’émancipation personnelle. Elle est également considérée comme une force égalisatrice entre employeurs et employés. La flexibilité des rapports professionnels est la garantie qu’une relation ne peut être que mutuellement profitable sans quoi elle cesserait, chacun étant libre de travailler avec celui qui offre la relation la plus avantageuse. Du côté de l’employeur, la faculté de licencier est un gage de discipline et de compétitivité. Ce dernier peut gérer son personnel comme bon lui semble, afin de s’adapter aux conditions du marché. Quant à l’ouvrier, la possibilité de se retirer implique une plus grande capacité de négociation pour bénéficier d’éventuelles hausses de salaire ou pour rechercher des conditions de travail toujours plus avantageuses chez un employeur concurrent, ce qui était presque impossible sous le régime des corporations.

Contrairement aux idées reçues, la libre-concurrence n’est donc pas vécue comme un rapport de domination au seul profit de l’employeur. Signe du bouleversement des rapports de force induit par les nouvelles institutions, des travaux en histoire relatent même la difficulté, pour certains employeurs, de s’accommoder du nouveau « chantage » permanent des ouvriers qui, profitant de l’abolition des monopoles corporatifs, menacent d’aller voir un employeur qui offre des conditions de travail plus attractives[[Alain Cottereau, 2006. Sens du juste et usages du droit du travail : une évolution contrastée entre la France et la Grande-Bretagne au XIXe siècle. Revue d’histoire du XIXe siècle. N°33, p. 101-120. Alain Cottereau, Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIXe siècle). Annales. Histoire, Sciences Sociales. 2002/6 (57e année), p. 1521-1557]].

Bien sûr, le droit du travail révolutionnaire n’est pas exempt de paradoxes comme en témoigne l’existence de graves restrictions au principe de libre-concurrence. La première d’entre elles, rarement citée par la recherche, concerne la propriété intellectuelle. En 1791, l’Assemblée nationale consacre de nouveaux monopoles intellectuels incarnés par les brevets et les droits d’auteur. Comme en témoigne l’ouvrage de Michel Chevalier sur les brevets d’invention, ces monopoles étaient particulièrement controversés en raison de leurs effets restrictifs vis-à-vis de la liberté du travail nouvellement proclamée[[Michel Chevalier, 1878. Les brevets d’invention, Paris, Guillaumin, 106 pages.]]. La seconde, plus connue, est relative au délit de coalition instauré par la loi Le Chapelier, laquelle porte gravement atteinte à la liberté d’association. On peut se demander pourquoi un régime aussi favorable à la liberté du commerce prohibe les associations de producteurs.

Le législateur révolutionnaire s’est fourvoyé en assimilant toute entente industrielle et ouvrière au risque que les corporations de l’Ancien Régime se reconstituent. En confondant association libre et corporation fermée, Isaac Le Chapelier développe une vision étriquée de ce que doit être une concurrence juste. Cette méfiance à l’égard des ententes le conduit à envisager idéalement le processus de formation des prix comme le fruit de négociations entre acteurs atomisés. Ici, les négociations collectives et les ententes sont assimilables à une tentative illégitime de cartelliser l’industrie. En ce sens, la Loi Le Chapelier préfigure les législations antitrust en vigueur dans les social-démocraties modernes. Celles-ci imposent un cadre institutionnel qui, au nom d’une prétendue capacité des autorités à déterminer le juste équilibre concurrentiel, limite la liberté du commerce, en restreignant par exemple les concentrations, les fusions-acquisitions et les ententes au-delà d’un certain pouvoir de marché.

À cet égard, notre droit contemporain se caractérise d’ailleurs par une certaine ambivalence vis-à-vis des cartels. Si le droit de la concurrence les décourage, notre droit du travail les rend obligatoires par la mise en place d’un système de négociation collective par branche. Ce dernier s’impose à la quasi-totalité des industries à travers le mécanisme d’extension obligatoire du ministère du Travail.

Toujours est-il qu’il n’y a aucune raison de craindre les ententes et les coalitions, pour peu que chacun demeure libre d’y adhérer ou non. Le juriste Paul Pic l’explique très bien dans son Traité de législation industrielle (1894) : « Philosophiquement, la légitimité du droit de coalition ne paraît pas contestable […]. Envisagée en elle-même, la coalition ou accord concerté entre plusieurs personnes en vue d’influencer sur le taux des salaires, n’est qu’une forme de libre-concurrence, absolument licite dès l’instant qu’elle ne se complique d’aucun acte de violence, d’aucune mesure de contrainte contre ceux qui refusent d’adhérer à la coalition ou qui refusent d’en sortir[[Paul Pic, 1894. Traité élémentaire de législation industrielle, Première partie. Législation du travail industriel, A.Rousseau, Paris, 623 pages.]]». Autrement dit, les ententes relèvent d’une forme de coopération tout à fait compatible avec la libre confrontation de l’offre et de la demande. Sur ce point précis, la Loi Le Chapelier était donc contraire au principe de libre-concurrence. Notons toutefois que de nombreuses sources remettent en cause la portée qu’elle avait en pratique, en relatant le recours fréquent aux négociations et aux contrats collectifs tout au long de la période post-révolutionnaire[[Philippe Lefebvre, 2009. Subordination et « révolutions » du travail et du droit du travail (1776-2010). Entreprises et histoire 2009/4 (n° 57), p. 45-78.]].

La Révolution française reste, malgré toutes ces exceptions, attachée à la notion de libre-concurrence, qui revêt une importance primordiale pour structurer l’industrie et le marché du travail français. Cependant, la montée en puissance du socialisme contre-révolutionnaire va contribuer à restaurer la conviction qu’une certaine frange des travailleurs doit bénéficier d’un régime dérogatoire.

La Révolution française, marquée par son hostilité envers le corporatisme ainsi que les monopoles professionnels et commerciaux qui caractérisent l’économie de l’Ancien Régime, inaugure une ère de libre-concurrence et de liberté contractuelle dont il convient de s’inspirer aujourd’hui.

+la contre-révolution socialiste ou le retour d’un corporatisme « ouvrier » puis « salarié »+

Si la libre-concurrence est le régime en vigueur sur le marché du travail au sortir de l’Ancien Régime, elle sera contestée à partir du XIXe siècle jusqu’à nos jours avec la montée en puissance du socialisme et de la « question ouvrière ». Les intellectuels socialistes réclament le retour des régimes spéciaux pour régir les rapports entre les ouvriers et leurs employeurs dans des matières aussi diverses et variées que le temps de travail, la responsabilité en cas d’accidents, le licenciement, les retraites ou les assurances sociales[[Voir notamment E. Glasson, 1886. Le Code civil et la question ouvrière, Librairie Cotillon, 72 pages. Alfred de Courcy, 1884. Le droit et les ouvriers, F. Pichon, 183 pages. C. Sainctelette, 1884. De la responsabilité et de la garantie, Bruylant-Christophe, 258 pages.]]. Seulement, la délimitation de la catégorie des « ouvriers » soumise aux dérogations au droit commun était incertaine. Cette délimitation va rythmer les débats en droit du travail pendant plus d’un siècle. L’enjeu est crucial. De cette délimitation dépend le champ d’action de l’État-providence alors en construction.

Faut-il réserver les nouvelles dérogations aux ouvriers manuels par rapport aux travailleurs intellectuels ? Ou alors faut-il les réserver aux ouvriers travaillant dans certaines industries bien déterminées comme le prévoyait par exemple la loi sur les accidents du travail de 1898 avant d’être étendue à l’ensemble des entreprises commerciales en 1906 ? La définition même d’ouvrier était sujette à controverses. La doctrine et la jurisprudence tenteront de définir cet ouvrier, et le feront d’une manière maladroite. Charles-Xavier Sainctelette, jurisconsulte belge qui fut ministre des Travaux publics dans son pays, propose, en 1884, de définir la frontière en ces termes : « J’entends parler de l’ouvrier, c’est-à-dire celui qui engage ses services, non de l’entrepreneur qui s’oblige à faire ; de celui qui a cessé d’être son maître et non de celui qui l’est resté; de celui qui travaille chez autrui, dans un milieu créé́ et dirigé par autrui, non de celui qui travaille chez soi, dans son propre milieu; de l’ouvrier dépendant et non de l’indépendant »[[ Cité dans Arthur Desjardins, 1888. Le Code civil et les ouvriers, La Revue des deux Mondes, Mars 1888, p.350 – 386.]]. C’est ainsi que les premières lois spéciales ne visent que « les ouvriers », « les salariés » ou « les employés » par opposition aux entrepreneurs indépendants. Seules les trois premières catégories étaient susceptibles de revendiquer les nouvelles protections.

Premier problème : la loi ne donne aucune indication pour distinguer l’entrepreneur indépendant des autres catégories de travailleurs qu’elle protège. Cette tâche incombe par conséquent au juge. La jurisprudence va donc élaborer un raisonnement complexe. Elle va faire dépendre la qualification d’ouvrier, de salarié ou d’employé (et donc l’application des premières lois protectrices) de l’existence d’un « contrat de travail ». Seuls les travailleurs liés par un contrat de travail pourront prétendre à la qualité d’ouvrier, de salarié ou d’employé et revendiquer les nouvelles protections législatives[[Emmanuel Dockès, Antoine Jeammaud, Antoine Lyon-Caen, Jean Pélissier, 2008. Les grands arrêts du droit du travail. 4ème édition. Dalloz, 970 pages.]]. Les autres travailleurs, liés à leurs clients par un contrat d’entreprise (louage d’ouvrage ou d’industrie), seront considérés comme des entrepreneurs et seront exclus du champ d’application de la législation du travail.

Second problème : les critères jurisprudentiels qui fondent l’existence d’un « contrat de travail » sont instables et font l’objet d’une certaine « plasticité » pour reprendre les dires de certains auteurs[[Philippe Lefebvre, 2009. Subordination et « révolutions » du travail et du droit du travail (1776-2010). Entreprises et histoire 2009/4 (n° 57), p. 45-78. H. Groutel, 1978. Le critère du contrat de travail, in Tendances du droit du travail français contemporain. Études offertes à G.-H. Camerlynck, Paris, Dalloz, 360 pages. Olivier Tholozan, La plasticité du critère du contrat de travail dans la rhétorique du palais, In : Histoire du contrat de travail. N° 2, 3ème trimestre, Les cahiers de l’IRT, Université de la Méditerranée, Aix-Marseille II, p. 47-61, 2005.]]. Cependant, certains juristes vont interpréter les décisions de justice comme la consécration du critère de la dépendance économique et de la subordination, quand bien même ces critères ne seraient pas toujours explicitement énoncés pour identifier un contrat de travail[[Martini, Alexis-G, 1912. La notion du contrat de travail : étude jurisprudentielle, doctrinale et législative, Thèse pour le doctorat ès sciences politiques et économiques, Paris. Éditions des Jurisclasseurs, 353 pages.]]. En l’absence de lien de dépendance et de subordination, le travailleur qui exécute une prestation à titre onéreux serait lié par un contrat d’entreprise classique. Il est donc un entrepreneur qui a la direction et le contrôle du service qu’il fournit à un client. Les protections spéciales ne s’appliquent pas à lui conformément au droit commun.

Si la théorie semble claire sur le papier, elle se heurte en pratique à une application arbitraire. Un exemple intéressant est celui des arts dramatiques et des professions libérales. La jurisprudence a longtemps qualifié les artistes dramatiques de travailleurs subordonnés, notamment quand ils travaillaient sous les ordres d’un théâtre[[Voir les arrêts de la Cour de Montpellier du 25 mars 1862 et de la Cour de Toulouse du 22 décembre 1866]]. Sans que les rapports sociaux ne changent dans ce domaine, la Cour de cassation impulse le 24 février 1864 une nouvelle jurisprudence qui considère les artistes comme des entrepreneurs au motif que l’exercice d’un art dramatique serait par essence une pratique indépendante non susceptible de s’inscrire dans un rapport de subordination[[Voir Cass. req. 24 février 1864; Cass. civ. 9 décembre 1875 et Cass. req. 7 décembre 1909]]. Quant aux professions libérales (notaires, avocats, médecins…), elles ont longtemps relevé du contrat de mandat sous prétexte qu’elles ne se livreraient pas à un « art servile », c’est-à-dire un travail manuel. Selon cette doctrine, le professionnel libéral serait nécessairement indépendant, car son art relève des œuvres de l’intelligence. Or il va de soi que la subordination ou l’indépendance d’un travailleur ne peut être imputée à la nature de son activité. Ceci en admettant que la frontière entre travail manuel et prestation intellectuelle puisse être facilement délimitée, ce qui n’est pas certain non plus. La loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes vient altérer cette distinction en s’adressant aux « salariés des deux sexes de l’industrie, du commerce, des professions libérales et de l’agriculture… »[[Loi sur les retraites ouvrières et paysannes (Journal officiel de la République française, 6 avril 1910)]].

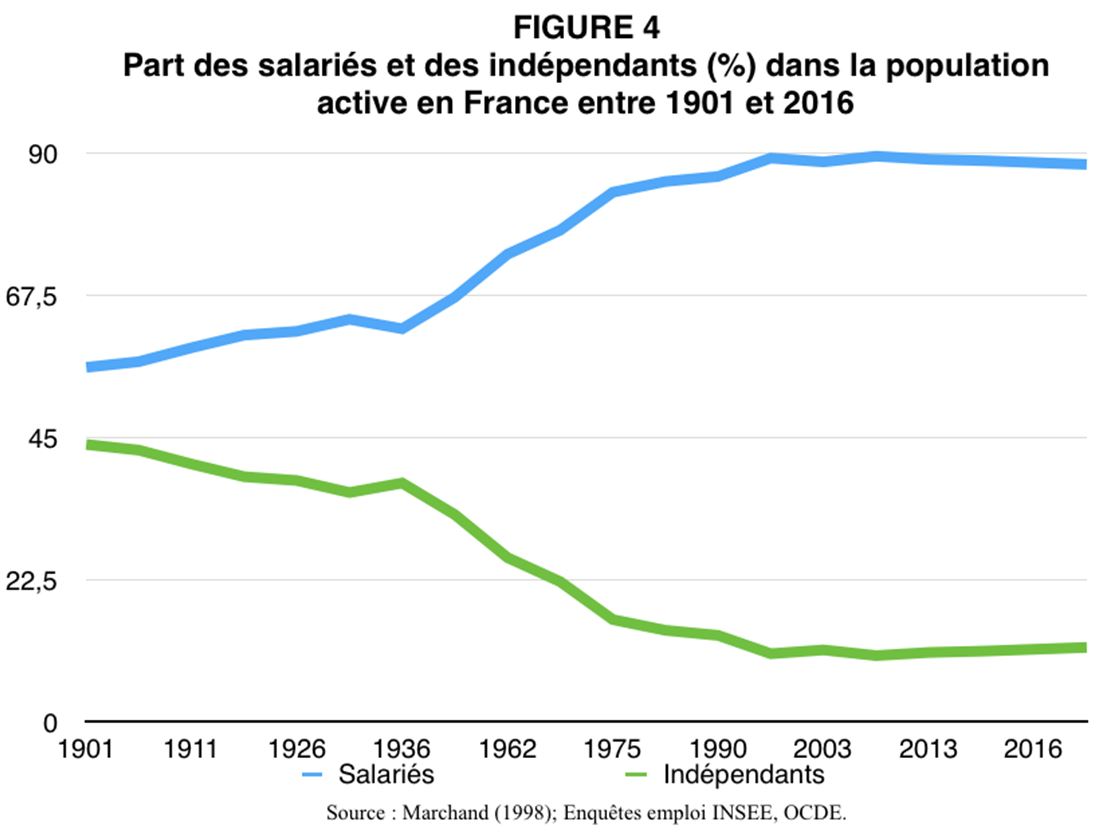

À cette clarification législative s’ajoute une évolution jurisprudentielle impulsée par l’arrêt Bardou (1931). La Cour de cassation écarte la dépendance économique pour qualifier un contrat de travail et fait désormais appel aux trois éléments suivants : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique. Si la subordination a longtemps été assimilée à un travail fourni dans le cadre d’un service organisé par le cocontractant, elle se caractérise désormais par « l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ». Mais ces critères ne permettent en pratique toujours pas de distinguer rigoureusement le salariat du travail indépendant. Ainsi l’intégration de la quasi-totalité de la population active dans le statut du salariat est le fruit d’un long processus rythmé par les aléas législatifs et jurisprudentiels comme en témoigne la figure 4 ci-dessous.

Le processus d’assimilation de l’ensemble de la population active au salariat – et donc aux règles spéciales du code du travail – ne se stabilise que dans les années 1990. Mais les débats relatifs à la classification des travailleurs sont loin d’être clos. Le contentieux de la requalification des indépendants en salariés est une source intarissable de controverses dans le débat public. Ces controverses sont susceptibles de concerner toutes sortes de travailleurs. En matière de gouvernance d’entreprise, il est courant d’interroger le statut social des gérants et des dirigeants afin de savoir s’ils sont de simples mandataires ou des travailleurs subordonnés régis par le Code du travail. Dans le commerce de services, la sous-traitance et la prestation de service sont régulièrement accusées de permettre la dissimulation de rapports salariaux, ce qui affranchirait les employeurs des contraintes imposées par le Code du travail vis-à-vis de leurs « salariés déguisés ». Ces controverses s’étendent même à des sphères plus insolites comme en témoigne l’affaire très médiatisée de l’émission de télé-réalité « L’Île de la tentation ». En 2009, les participants à l’émission ont réussi à faire valoir devant la Cour de cassation qu’ils étaient liés à TF1 par des rapports salariaux en faisant valoir que leur participation à l’émission relevait d’un travail et qu’ils étaient soumis à un lien de subordination vis-à-vis de la société de production[[Arrêt n° 1159 du 3 juin 2009 (08-40.981 à 08-40.983 / 08-41.712 à 08-41.714) – Cour de cassation – Chambre sociale]].

Toujours dans la même perspective, l’émergence des nouvelles plateformes numériques de mise en relation entre prestataires de service et utilisateurs a relancé le débat sur l’usage du statut de travailleur indépendant. Les entreprises propriétaires de ces plateformes sont accusées de contourner les règles du droit du travail alors qu’elles exerceraient sur leurs « prestataires » un contrôle assimilable au salariat. En septembre 2015, l’URSSAF enclenche une procédure contre Uber pour tenter de requalifier les chauffeurs indépendants en salariés. Elle argue que la discipline imposée aux chauffeurs à travers l’utilisation de la plateforme est assimilable à un lien de subordination. En décembre 2016, le Conseil de Prud’hommes a accepté la demande d’un chauffeur VTC travaillant pour la société Le Cab d’être requalifié en salarié. La juridiction prud’homale a considéré que le chauffeur était soumis à un lien de subordination, notamment au motif qu’il était lié par une clause d’exclusivité dans le cadre de son contrat avec Le Cab. Une telle clause n’a pourtant rien d’extraordinaire au regard des usages commerciaux.

La grande instabilité de la frontière qui sépare le travail subordonné du travail indépendant est génératrice d’importantes incertitudes juridiques. Pour l’entreprise donneuse d’ordre, un indépendant requalifié en salarié peut coûter cher sur le plan fiscal (cotisations dues) et sur le plan pénal (délit de travail dissimulé). C’est pourquoi, à la demande des entreprises, le législateur tente de réduire le risque de requalification. Il introduit une première fois une présomption de non-salariat en 1994 (loi Madelin) au profit des indépendants qui remplissent des critères strictement énoncés par la loi. Cette présomption est supprimée en 2000 (loi Aubry II) avant d’être rétablie en 2003 sans que cela altère la capacité des autorités à requalifier les indépendants en salariés.

Il est intéressant de noter que ces contentieux relatifs à la classification des travailleurs ne concernent pas seulement la France. Ils existent également dans des pays réputés plus libéraux. Fait médiatisé, la société Uber au Royaume-Uni a perdu en première instance en octobre 2016 face à des chauffeurs qu’elle employait. Ces derniers ont procédé à une action collective et demandaient à être requalifiés en salariés (workers) afin de bénéficier des privilèges associés à ce statut conformément au droit du travail britannique. Les arguments utilisés par les chauffeurs britanniques sont comparables à ceux mis en avant en France pour pourfendre ce qu’il est coutume d’appeler le « salariat déguisé ». Ces derniers font valoir que le contrôle qu’exerce Uber sur les chauffeurs les place dans une situation de subordination et qu’il serait malvenu de les considérer comme des prestataires indépendants. On retrouve ces mêmes problématiques aux États-Unis. Certaines entreprises ont même fait faillite sous le poids des procédures judiciaires[[Voir notamment le cas d’Homejoy]].

La classification des travailleurs génère donc des débats insolubles depuis un siècle. D’autant plus insolubles qu’elle relève d’une démarche politique arbitraire et impertinente au regard de l’analyse économique. L’idéologie qui inspire le droit du travail contemporain soutient que le salariat se définit comme un rapport exceptionnel où le travailleur se placerait dans une situation de subordination particulière qui justifierait les dérogations au droit commun. Or, la relative subordination du salarié à son employeur ne constitue pas une exception propre aux rapports salariaux. C’est un trait commun à tous les rapports marchands. Dans une économie de marché, tout producteur, quel que soit son statut, son activité ou son marché est, de fait, relativement dépendant et subordonné aux désirs d’une clientèle qui dispose sur lui d’un pouvoir de sanction, lequel se manifeste simplement par la rupture de la relation commerciale jugée insatisfaisante, éventuellement au profit d’un concurrent. De ce pouvoir de sanction naît une discipline de travail plus ou moins forte en fonction des exigences de la clientèle et du « cahier des charges » imposé. Que cette clientèle se nomme « donneur d’ordre », « employeur », « mandant », « client » ou « consommateur » ne change rien à cet état de fait.

Dès lors, il n’y a aucune raison de considérer le contrat de travail comme une convention exceptionnelle, particulièrement déséquilibrée nécessitant un régime dérogatoire. Le processus de formation des prix sur le marché du travail ne diffère en rien de celui observé dans les autres rapports économiques. Toutes ces conventions sont régies par une seule et unique loi : l’offre et la demande. Cette loi régit aussi bien les rapports entre le donneur d’ordre et le sous-traitant, l’employeur et l’employé ou encore le consommateur et l’entreprise commerciale. En l’absence de situation particulière propre aux rapports salariaux, toute dérogation au droit commun, c’est-à-dire toute protection exceptionnelle octroyée à une catégorie de producteurs (les salariés) et non à une autre (les indépendants, les entreprises) constitue une violation de l’égalité devant la loi. Cet argument était déjà avancé en 1888 par le jurisconsulte et membre de l’Académie des sciences morales et politiques Arthur Desjardins alors qu’il critiquait la volonté des intellectuels de son époque de multiplier les dérogations au droit commun pour encadrer le travail « ouvrier »[[ Arthur Desjardins, 1888. Le Code civil et les ouvriers, La Revue des deux Mondes, Mars 1888, p.350 – 386.]].

Si la législation sociale était cohérente avec elle-même, elle s’appliquerait donc à tous les rapports commerciaux. Le distributeur désireux de rompre son contrat de distribution avec son fournisseur ne pourrait le faire qu’en cas de motif « réel et sérieux ». Il n’y aurait plus aucune raison que le mandant puisse révoquer son mandataire de manière discrétionnaire. Il en irait de même pour l’entreprise donneuse d’ordre qui souhaiterait changer de sous-traitant ou encore pour le particulier qui voudrait résilier son abonnement téléphonique ou changer d’artisan-boulanger. Bien sûr, chacun mesure les coûts et les injustices qui résulteraient de la généralisation de ces restrictions à la liberté contractuelle à l’ensemble du commerce. La qualité de la division du travail serait anéantie, en même temps que la productivité de l’économie et l’effectivité des droits de propriété. Or ce qui est inimaginable dans les autres branches du commerce n’a pas à être accepté sur le marché de l’emploi.

Il est vrai, cependant, que le droit du travail n’a pas le monopole des restrictions à la liberté contractuelle et que les protections qui le caractérisent s’étendent à d’autres types de transactions. De telles restrictions se fondent sur l’idée que certaines relations économiques – comme les rapports salariaux – seraient par essence « déséquilibrées » en mettant en scène des acteurs inégaux sur le plan économique. C’est là une vision erronée des rapports commerciaux. Notons dans un premier temps qu’il n’existe aucun standard objectif pour déterminer l’équilibre d’une relation commerciale avant que celle-ci ne se noue. Toute volonté politique de définir un équilibre contractuel de manière centralisée est vouée à l’échec. Seule la liberté contractuelle peut définir cet équilibre. Loin de correspondre à la puissance économique des parties contractantes, cet équilibre dépend de l’état de l’offre et de la demande. Ceci explique par exemple pourquoi une entreprise comme Apple, la société la plus importante du monde (si l’on prend le critère de la capitalisation boursière), n’a pas les pleins pouvoirs sur ses collaborateurs. Ces derniers peuvent prétendre à des salaires élevés dans la mesure où leurs compétences sont rares et recherchées[[« Combien on gagne chez Apple, Google, Facebook », Capital, 29 janvier 2015]]. Ils disposent d’un pouvoir de négociation effectif quand bien même leur « puissance économique », leurs parts de marché et leur patrimoine sont incomparables avec ceux de la société qui les emploie. Il en va de même pour un de ses consommateurs qui achèterait un ordinateur ou un téléphone.

L’égalité et l’équilibre des relations sur le marché du travail, mais aussi dans tous les rapports commerciaux, sont attestées par le fait que personne ne dispose sur autrui de prérogatives exorbitantes de droit commun, contrairement aux pouvoirs que détient l’administration sur le citoyen. L’autorité sous laquelle le travailleur se place en mettant ses services à disposition d’une certaine clientèle relève d’un contrat qui, par définition, exclut tout rapport d’exploitation. L’intérêt de la liberté contractuelle est qu’elle garantit la profitabilité mutuelle des relations économiques, même si toutes les parties ne tirent pas forcément les mêmes avantages dans leur échange.

Les rapports salariaux ne différant pas des autres rapports commerciaux, les dérogations au droit commun pour les encadrer ne sont pas justifiées. La restauration du droit commun implique de conférer aux dispositions du code du travail un caractère purement supplétif. Les parties contractantes seraient libres de déroger ou de renvoyer aux dispositions du code du travail lors de la conclusion de leur contrat en fonction de leurs intérêts personnels. En restaurant le droit commun des contrats, de nombreuses contraintes associées au code du travail deviendraient ainsi facultatives, avec pour effet de débarrasser le marché du travail des rigidités inutiles pour renforcer la compétitivité de l’économie française et résorber le chômage.

Le XIXème siècle et la Troisième République impulsent une contre-révolution en matière de droit du travail. On assiste au retour des statuts particuliers qui dérogent au droit commun et à la libre-concurrence dans les rapports salariaux. Or il n’y a aucune raison que la puissance publique traite ces derniers différemment des autres rapports commerciaux. Les relations de travail doivent de nouveau être régies par le droit commun des contrats. De cette manière, les rigidités non consenties par les parties contractantes sur le marché du travail n’existeraient plus.

Partie 2 – Les obstacles contemporains à la libre-concurrence sur le marché du travail

+Libre-concurrence et salaires : le problème du smic et l’avantage de la liberté des prix+

Disposition emblématique de la législation du travail, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) consiste à interdire à tout employeur de louer les services d’un salarié en dessous du prix-plancher fixé par l’administration (9,88 € brut en janvier 2018 pour la France).

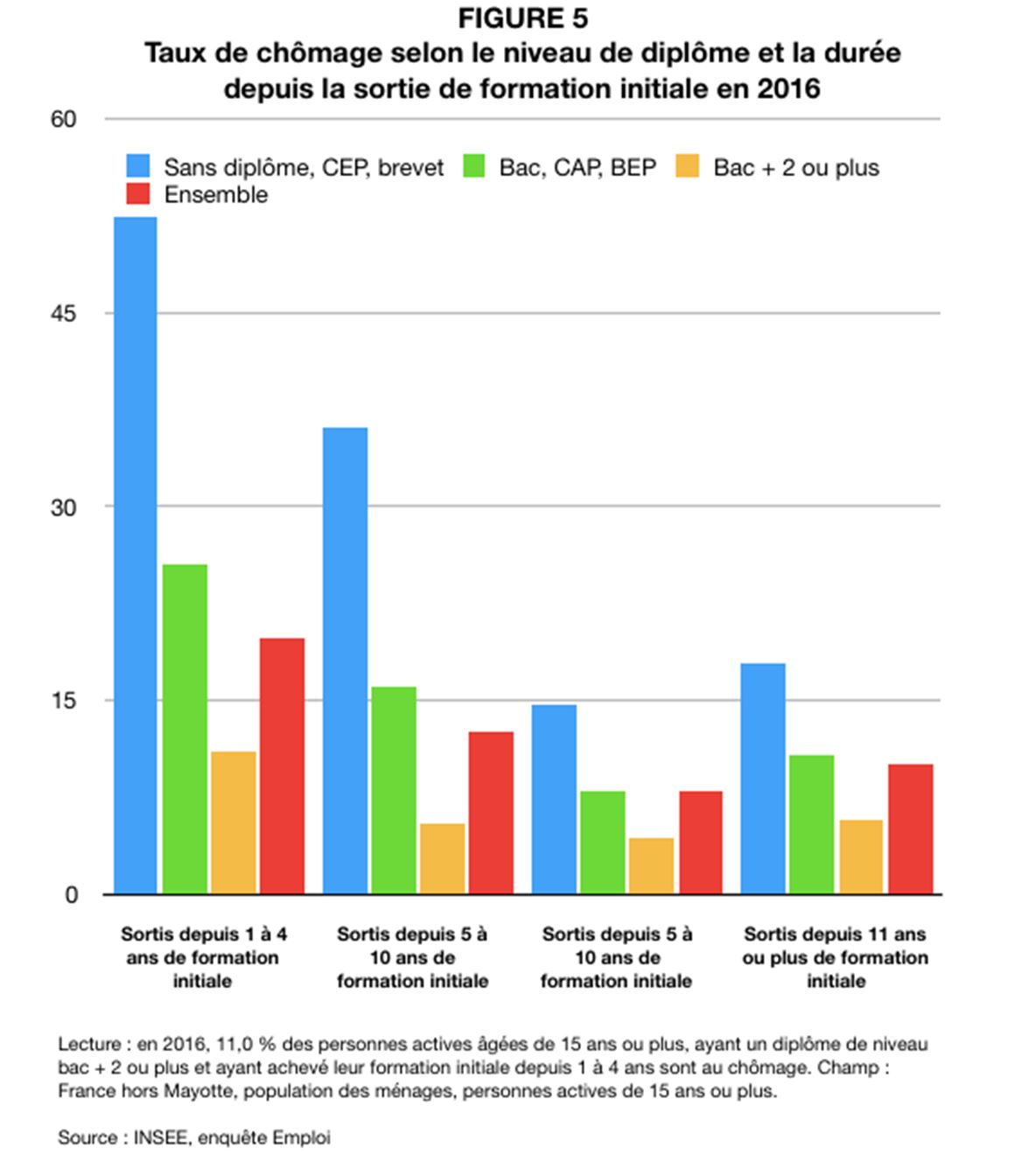

Il s’agit donc d’une grave dérogation au principe de liberté des prix qui est le corollaire de la liberté d’entreprendre proclamée comme un principe à valeur constitutionnelle. Les partisans de cette interdiction voient en elle le moyen d’améliorer les conditions des travailleurs faiblement rémunérés. La réalité tient à ce que ce prix-plancher obligatoire, comme toute mesure de contrôle des prix, perturbe la rencontre entre l’offre et la demande de travail. Le salaire minimum légal affecte ici principalement le marché du travail à faible valeur ajoutée en diminuant l’employabilité des travailleurs peu qualifiés. Ceux dont la productivité est insuffisante pour égaler le prix-plancher imposé par l’administration sont par conséquent exclus du secteur marchand. Il n’est donc pas étonnant que les jeunes et les moins diplômés constituent les catégories qui subissent le plus le chômage (voir Figure 5).

Le travailleur exclu subit une double peine. Il est dans l’incapacité à subvenir à ses besoins tout en étant privé de mobilité sociale. Il lui est en effet impossible d’accumuler de l’expérience, des compétences et des qualifications grâce à l’exercice d’une profession. La croissance du capital humain qui détermine en partie la productivité du travailleur est rendue plus difficile. Les catégories sociales les plus moins productives et les plus défavorisées sont celles qui voient leur ascension sociale la plus compromise par cette mesure.

Signe que le salaire minimum a effectivement des effets pervers pour les catégories les plus faibles, cette mesure a pu être délibérément utilisée à des fins exclusives. Certains exemples historiques sont édifiants. Dans un ouvrage paru en 2016, Thomas C. Leonard, historien de l’économie affilié à l’Université Princeton, rappelle que les premières tentatives d’instaurer un salaire minimum aux États-Unis étaient liées à la volonté d’exclure de l’industrie certaines populations jugées indésirables en diminuant leur employabilité (femmes, handicapés, noirs)[[Thomas C. Leonard, 2016. Illiberal Reformers: Race, Eugenics, and American Economics in the Progressive Era, Princeton University Press, 264 pages.]]. L’économiste Walter E. Williams, affilié à l’Université George Mason lors de ses travaux sur l’économie sud-africaine, a quant à lui remarqué que l’instauration d’un prix-plancher pour les populations noires faisaient partie des revendications de syndicats racistes qui ne comptaient aucun noir parmi leurs membres. Les travailleurs noirs en question avaient en effet tendance à être moins productifs que les autres. C’est pourquoi ils étaient enclins à accepter des salaires plus faibles. L’usage d’un prix-plancher pour obliger les employeurs à payer les noirs au même niveau que les blancs ne pouvait se traduire que par une plus grande incitation à discriminer les premiers[[Walter E. Williams,1989. South Africa’s War Against Capitalism, Praeger, 1989, 172 pages.]].

De nombreuses études viennent appuyer l’idée que le salaire minimum a des effets particulièrement délétères sur des minorités défavorisées, même là où les intentions malveillantes ne sont pas décelées. Gunnar Myrdal, qui reçut le prix Nobel d’économie en même temps que Friedrich Hayek en 1974, étudia notamment les effets du salaire minimum sur les noirs sous l’ère Roosevelt. Il s’avère que cette minorité fut particulièrement touchée par les nouvelles réglementations du travail[[Gunnar Myrdal, 1944. An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy, New York: Harper & Bros, 812 pages.]].

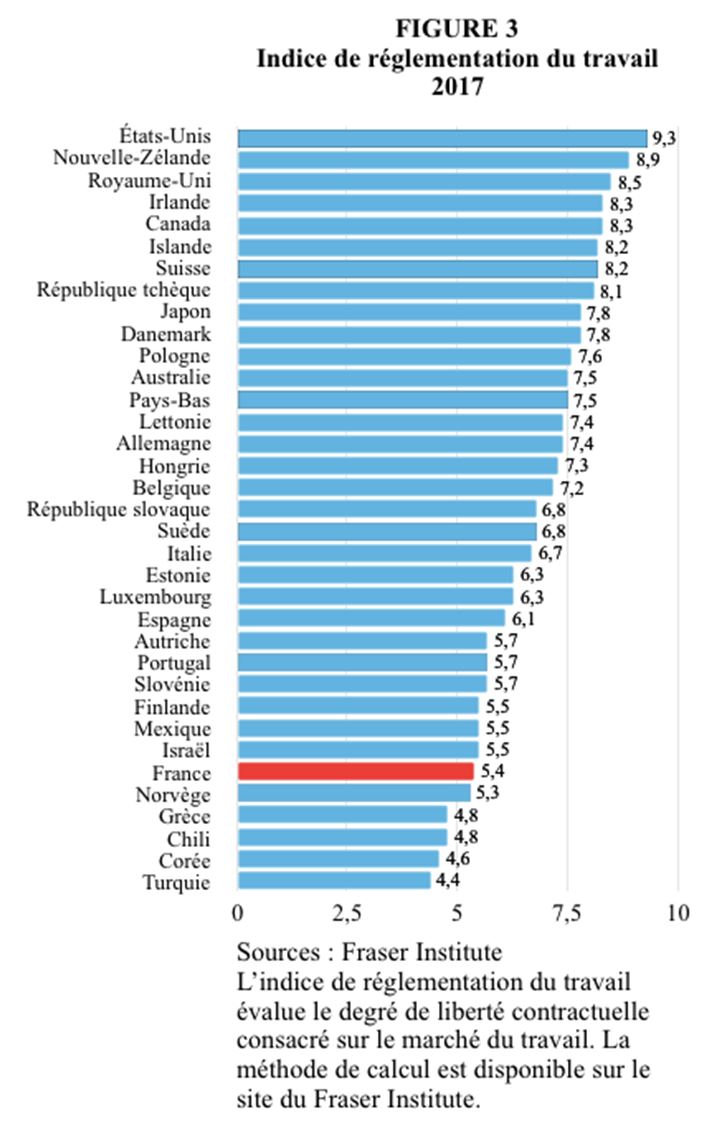

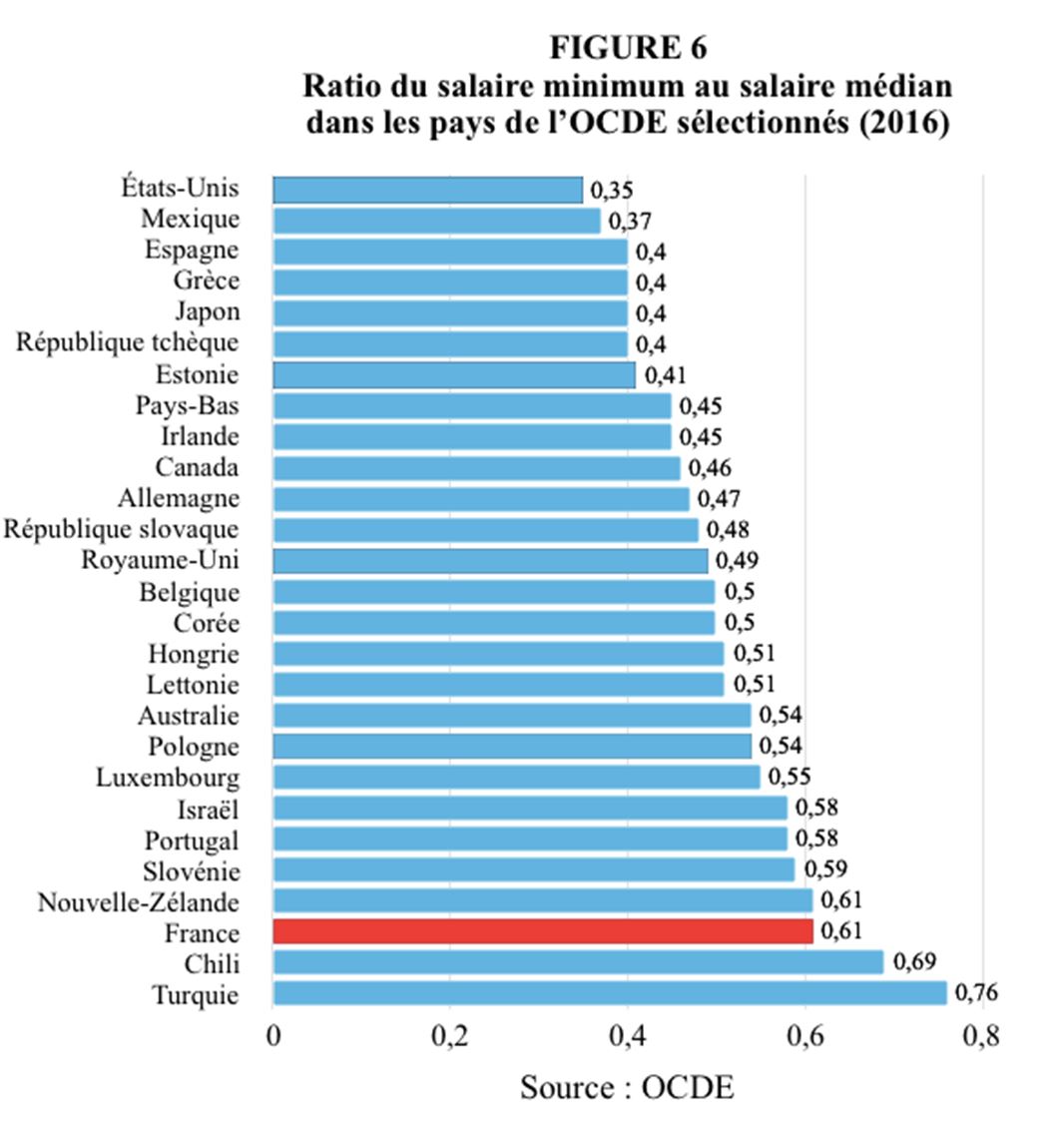

Sur les 35 pays de l’OCDE, 27 disposent d’un salaire minimum légal. Les autres pays recourent à la négociation collective pour établir des salaires minimaux sectoriels. Mais le salaire minimum français est d’autant plus préoccupant que le ratio entre ce dernier et le salaire médian est particulièrement élevé par rapport aux standards de l’OCDE (voir Figure 6). Or un ratio salaire minimum/salaire médian élevé signifie que les répercussions sur le marché du travail sont particulièrement lourdes, compte tenu du niveau de qualification et de productivité de la main-d’œuvre française.

L’usage du salaire minimum dans les pays de l’OCDE n’est pas exempt de paradoxes. Car si les gouvernements affirment régulièrement l’utilité de cette mesure pour aider les travailleurs les plus fragiles, force est de constater que beaucoup d’entre eux prévoient dans leurs législations respectives des exceptions pour les catégories les moins qualifiées.

La France prévoit un abattement de 10% pour les salariés entre 17 et 18 ans et de 20% pour les moins de 17 ans. La formation en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) constitue un autre moyen de déroger au SMIC. Ces contrats fixent des rémunérations minimales en pourcentage du SMIC, selon des seuils qui varient en fonction de l’âge et du niveau d’étude de l’apprenti (de 25% à 78% du SMIC pour le contrat d’apprentissage et de 55% à 80% du SMIC pour le contrat de professionnalisation jusqu’à 25 ans, sauf dérogation conventionnelle). Les stages conventionnés susceptibles d’être effectués par un étudiant durant son parcours scolaire ne sont pas non plus obligatoirement rémunérés au salaire minimum légal. Enfin, phénomène moins connu et moins commenté par la recherche, certaines dérogations géographiques persistent. Mayotte, un des départements les plus pauvres de France, a par exemple son propre code du travail et un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) différent du SMIC en vigueur en métropole, quoiqu’indexé sur ce dernier depuis 2015[[Salaire minimum applicable à Mayotte sur Légi-france]].

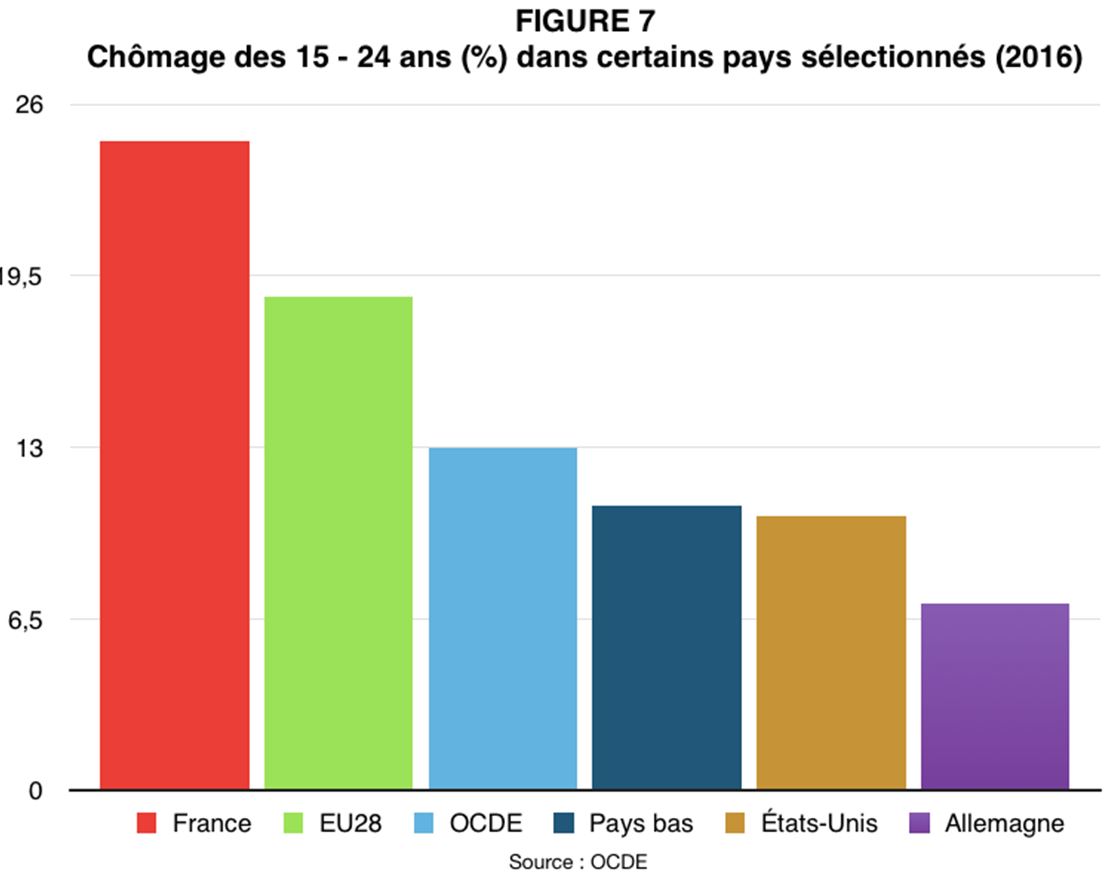

En matière de dérogation, l’Allemagne est également un cas intéressant. Fait abondamment commenté dans les médias français, elle instaure un salaire minimum légal en 2015. Ce que l’on sait moins, c’est que de nombreuses exceptions subsistent. Les mineurs sont totalement exemptés du salaire minimum. Il en va de même pour les chômeurs de longue durée pendant les six premiers mois de leur embauche. Enfin, les minima sociaux ne s’appliquent pas non plus aux jeunes apprentis. Or l’apprentissage est, en Allemagne, une voie d’insertion professionnelle particulièrement sollicitée (le pays compte environ 1,4 million d’apprentis). Comme le rappelle le rapport 2017 du groupe d’experts sur le salaire minimum, le recours massif à l’apprentissage explique en partie le faible taux de chômage des jeunes observé en Allemagne[[Rapport du groupe d’experts, Salaire minimum interprofessionnelle de croissance, 2017]] (voir Figure 7).

Aux Pays-Bas, le salaire minimum intégral ne s’applique qu’à 23 ans. Les employeurs sont autorisés à ne payer que 30% de celui-ci pour un travailleur de quinze ans. La proportion augmente en fonction de l’âge. Il existe également un salaire minimum pour les jeunes de moins de 20 ans aux États-Unis. La législation fédérale le fixe à $4,25 pendant les premiers 90 jours de travail du salarié[[https://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs32.pdf]].

Le rapport du groupe d’experts sur le salaire minimum rappelle que sur les 22 pays de l’OCDE qui disposent d’un salaire minimum légal, 14 pays – dont les cas précités – prévoient des dérogations pour les jeunes, considérés comme particulièrement peu qualifiés (voir Annexe 1).

Ces exceptions révèlent une certaine schizophrénie chez le personnel politique des pays qui les mettent en œuvre. L’existence de ces dérogations constitue en effet la preuve que le personnel politique est parfaitement conscient des effets néfastes du salaire minimum légal sur les populations les moins productives. Pourtant, rares sont ceux qui dénoncent publiquement ce contrôle des prix. À cet égard, le rapport du groupe d’experts sur le salaire minimum illustre les contradictions du débat public français. Celui-ci admet les effets pénalisants du SMIC pour l’emploi des jeunes les moins qualifiés. Cependant, au lieu de remettre en cause le principe même d’un contrôle des prix arbitraire, le rapport se contente de proposer une extension des dérogations en ouvrant davantage la filière de l’apprentissage. Cette voie semble avoir été choisie par le pouvoir en place qui prépare une réforme de la formation en alternance[[Les Echos, « Les clefs de la réforme de l’apprentissage », 10 janvier 2017]].

Ces dérogations ne vont pas nécessairement dans le mauvais sens mais pèchent par insuffisance et par manque de cohérence, ce qui compromet l’objectif d’éradiquer le chômage de masse. La première limite de l’apprentissage tient à ce qu’elle réserve les dérogations au SMIC à une catégorie de jeunes travailleurs inscrits dans un cursus scolaire ou affiliés à des organismes de formation. En se contentant d’ouvrir l’apprentissage, on risque donc de marginaliser les exclus du système éducatif. C’est d’ailleurs pourquoi l’IREF s’est déjà prononcé pour que tous les jeunes puissent bénéficier d’un salaire minimum beaucoup plus bas. L’idéal serait cependant d’admettre qu’il est difficile d’imposer un prix-plancher « optimal » pour chaque catégorie de travailleurs ciblés dans la mesure où seul un processus concurrentiel libre peut révéler le juste prix d’une prestation, quel que soit le profil du travailleur considéré.

Améliorer la rencontre de l’offre et de la demande de travail à faible valeur ajoutée nécessiterait donc que l’on restaure des signaux de prix authentiques. Cela implique la restauration d’une complète liberté des prix sur le marché du travail conformément au droit commun et donc l’abolition du salaire minimum légal.

Le salaire minimum légal est une grave dérogation à la liberté des prix, corollaire de la liberté d’entreprendre proclamée à valeur constitutionnelle. Comme toute interférence avec la liberté contractuelle, ce contrôle des prix perturbe le fonctionnement du jeu de l’offre et de la demande sur le marché du travail peu qualifié, créant la pénurie d’emplois à faible valeur ajoutée à l’origine du chômage qui frappe les travailleurs les moins productifs. Si des dérogations accordées aux jeunes et aux travailleurs peu qualifiés de manière générale peuvent s’avérer être de bons compromis, l’idéal serait de restaurer une complète liberté des prix conformément au droit commun et de supprimer le SMIC.

+Libre-concurrence contre protection de l’emploi : abolir les restrictions a la rupture des contrats+

La rupture des relations de travail à durée indéterminée a longtemps été un acte discrétionnaire. À défaut de modalités explicitement convenues entre les parties, elles pouvaient être librement rompues par l’employeur et l’employé sous réserve de respecter les délais de préavis stipulés par les conventions ou les usages professionnels. Les premières tentatives de réglementation du congédiement étaient à cet égard anecdotiques. La loi du 27 décembre 1890 n’apporte aucune innovation au regard des usages du commerce et de la jurisprudence, si ce n’est qu’elle interdit aux parties contractantes de renoncer à la possibilité de demander des dommages et intérêts en cas de congédiement qui ne respecte pas les délais de préavis. La loi de 1928 durcit sensiblement les règles en interdisant les conventions stipulant des délais de préavis inférieurs aux usages, sauf si un accord collectif l’autorise. Il est intéressant de noter que le droit français consacre à ce moment-là une parfaite égalité entre l’employeur et l’employé quant à la faculté de résilier un contrat à durée indéterminée. Cette égalité est rompue en 1958. La loi consacre désormais un régime plus favorable au salarié qu’à l’employeur en disposant que l’employé doit bénéficier d’un délai-congé d’au moins un mois avant d’être licencié, sauf en cas de faute grave, dès lors qu’il justifie de six mois consécutifs d’ancienneté.

Mais ce n’est qu’à partir de 1973 que le licenciement cesse définitivement d’être un acte discrétionnaire. Non seulement le licenciement doit obéir à une stricte procédure, mais de nouvelles exigences de fond viennent l’encadrer. L’employeur est désormais contraint de justifier l’existence d’une « cause réelle et sérieuse ». Cette exigence vaut pour les deux régimes de licenciement qu’est le licenciement pour motif personnel ainsi que celui pour motif économique. De telles exigences n’existent pas pour les autres contrats de droit privé conclus pour une durée indéterminée.

Par cette action, le législateur prétend imposer un critère « objectif » pour évaluer l’opportunité de maintenir une relation professionnelle, quand bien même l’utilité d’une relation contractuelle est par essence subjective et seulement appréciable par les parties impliquées. Même en cas de licenciement licite, la législation impose à l’employeur de verser des indemnités minimales à l’employé congédié quand celui-ci compte plus d’un an d’ancienneté ininterrompue. Selon le Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. Les conventions collectives contraignent souvent les employeurs à adopter des minima plus élevés. Concernant les licenciements pour motif personnel, les juges ont établi au fil des années plusieurs catégories de causes réelles et sérieuses de licenciement (insuffisance professionnelle, insuffisance de résultats, faute).

Les motifs « d’ordre subjectif » ne sont pas considérés comme des causes réelles et sérieuses, sauf à pouvoir être objectivés au travers de leurs effets sur la vie de l’entreprise. Il en va de même pour les motifs liés à la vie personnelle du salarié. Outre le licenciement pour des motifs qui s’attachent à la personne de l’employé, il existe un autre régime propre au licenciement « pour motif économique ». Celui-ci fait l’objet d’une réglementation spéciale particulièrement stricte. L’importance et le périmètre des difficultés économiques qui justifient le recours au licenciement économique sont déterminés par la loi. Le degré de complexité de la procédure varie selon la quantité d’employés concernés par le licenciement ainsi que les effectifs de l’entreprise qui y recourt. L’employeur peut ainsi être contraint par la loi à mettre en œuvre diverses mesures coûteuses de sauvegarde de l’emploi (reclassement, obligation de rechercher un repreneur), lesquelles peuvent être contrôlées par l’administration et les tribunaux.

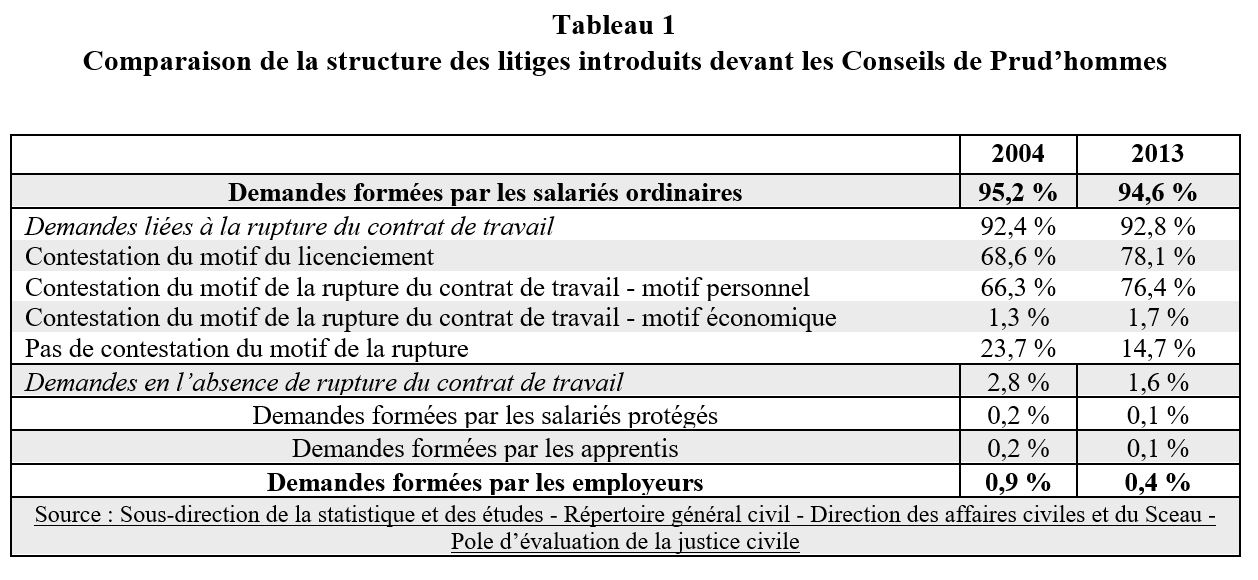

Outre les indices qui évaluent la rigidité des procédures de licenciement (voire figure 2), d’autres indicateurs confirment l’étroitesse des critères qui encadrent la rupture des contrats à durée indéterminée. Celle-ci fait l’objet d’un abondant contentieux. En effet, sachant que la législation joue plutôt en leur faveur, les salariés licenciés recourent massivement aux procédures judiciaires. Entre 2004 et 2012, entre 20 à 30 % des licenciements pour motif personnel étaient contestés devant les tribunaux par les salariés[[Sebastian Schulze-Marmeling, 2014. Les conseils de prud’hommes : un frein à l’embauche ? Centre d’études de l’emploi.]]. Or les litiges relatifs au licenciement représentent l’écrasante majorité des requêtes introduites devant les conseils de prud’hommes (Tableau 1).

Certes, les règles ont été largement bouleversées par les ordonnances « Macron » de 2017/2018 qui ont redonné certaines libertés aux parties mais c’est pour mieux les enfermer dans des tarifs et renforcer le poids des syndicats au travers des branches.

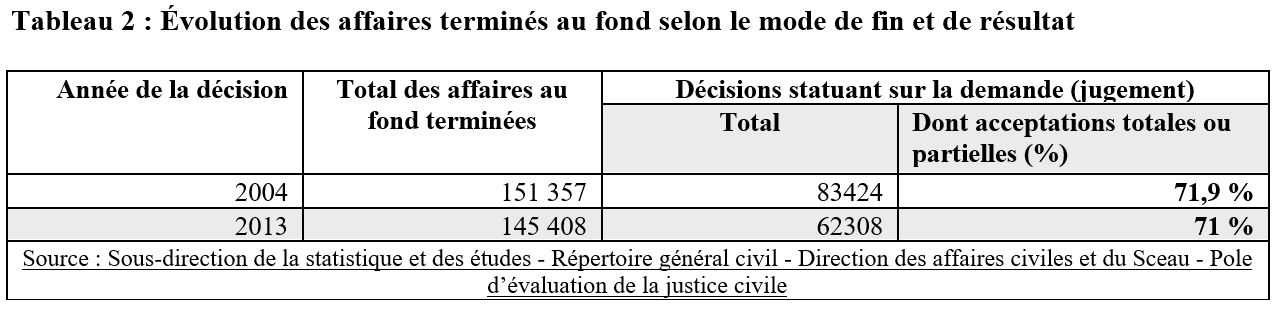

Dans plus des trois quarts des cas, la demande est accueillie favorablement par le juge, de manière totale ou partielle (Tableau 2).

Un article publié le 22 janvier 2016 dans « Les Échos » énonçait que « le coût juridictionnel global moyen de la rupture et l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 40.000 euros (la moitié des cas sont supérieurs à 23.000 euros, un quart d’entre eux sont supérieurs à 40.955 euros). Mais ce chiffre englobe l’ensemble des frais de la procédure (versement des salaires impayés, des heures supplémentaires…). Les seules indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse représentent un montant moyen de 24.089 euros »[[« Indemnités prud’homales : ce que les salariés obtiennent réellement », Les Échos, 22 janvier 2016]].

Les effets des restrictions au licenciement sur les incitations à entreprendre et à embaucher sont souvent déplorées. La critique la plus courante fait état d’une scission du marché de l’emploi et d’une rupture de l’égalité concurrentielle entre les deux catégories de travailleurs que sont les « insiders », les travailleurs qui bénéficient de la sécurité de l’emploi, au détriment des « outsiders » condamnés à jouer les variables d’ajustement et dont la mobilité sociale est rendue artificiellement plus difficile. Les profils perçus, à tort ou à raison, comme les plus risqués (jeunes travailleurs inexpérimentés, personnes d’origine étrangère) subissent ainsi de plus fortes discriminations compte tenu de l’effet des coûts de rupture sur la confiance accordée aux profils jugés incertains.

D’autres arguments plaident contre la protection de l’emploi. En effet, la sauvegarde d’un emploi ne peut jamais être un objectif en soi dans une économie qui aspire à être toujours plus productive et compétitive. Un emploi est essentiellement un moyen de créer de la valeur de la manière la plus efficiente possible. Or il peut arriver que les services d’un employé deviennent inutiles ou perdent de leur valeur. Les raisons peuvent être multiples : progrès technique, arrivée d’un travailleur plus compétitif, changement des préférences des consommateurs, etc. Il est dans ces cas-là impératif qu’une entreprise puisse adapter ses effectifs au moindre coût. Une telle possibilité servirait au moins aussi bien les intérêts de l’entreprise concernée que ceux de l’ensemble de la société. La faculté de licencier facilement garantit que les postes à pourvoir seront réservés aux plus qualifiés et correspondront toujours à une demande. Elle encouragerait une spécialisation de la main d’œuvre et une division du travail plus optimales, au service d’une croissance plus soutenue de la productivité. De nombreuses études ont montré qu’un assouplissement des restrictions au licenciement conduisent généralement à une hausse de la productivité globale[[Voir Andrea Bassanini, Luca Nunziata and Danielle Venn, 2008. Job Protection Legislation and Productivity Growth in OECD Countries, IZA DP No. 3555. Carl Magnus Bjuggren, 2015. The Effect of Employment Protec-tion on Labor Productivity, IFN Working Paper No. 1061.]].

Pour l’employé, la véritable sécurité n’est pas d’être immunisé contre le licenciement, mais l’assurance de retrouver rapidement un travail à la suite d’une éventuelle perte d’emploi. Or en altérant les incitations à embaucher, une législation du travail restrictive rend les reconversions plus difficiles.

Dans l’OCDE, le pays qui dispose de la législation la plus permissive est sans aucun doute les États-Unis, qui pratiquent encore ce qu’il est coutume d’appeler l’employment at-will. Dans un document qui résume le droit du licenciement de ses pays membres, l’OCDE rappelle les faits suivants : « À l’exception des travailleurs syndiqués ou du secteur public, il est généralement licite de rompre les relations de travail sans justification ni explication […] à moins que les par-ties aient convenu de restrictions spécifiques à la rupture, via un contrat, par exemple »[[Detailed Description of Employment Protection Legislation, 2012-2013 Oecd Countries]].

En France, la facilitation du licenciement est devenue un serpent de mer pour les gouvernements et les majorités qui se succèdent à la tête de l’État. Les dernières ordonnances prévoient par exemple l’assouplissement des critères du licenciement économique. Le périmètre géographique utilisé pour apprécier la légitimité de la cause économique du licenciement est devenu national. Les indemnités prud’homales versées en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse sont désormais plafonnées, ce qui limite l’arbitraire du pouvoir juridictionnel. Toutefois, la fourchette imposée par le gouvernement ne réduit pas significativement le coût du licenciement au regard des pratiques actuelles. Elle a même tendance à le rehausser.

Le paradigme actuel selon lequel rompre unilatéralement un contrat de travail est illégitime est maintenu. Ainsi, à l’image des balbutiements politiques autour d’une plus grande flexibilité dans les relations de travail et en particulier concernant le droit du licenciement, de nombreuses propositions émergent dans le débat public pour ajuster de manière hasardeuse le degré de restriction à la rupture des relations de travail à durée indéterminée. Une idée régulièrement mise en avant est la fusion du CDI et du CDD au profit d’un « contrat de travail unique », moins protecteur que le CDI, mais plus protecteur que le CDD[[Voir notamment Pierre Cahuc et Francis Kramarz, 2005. De la précarité à la mobilité: vers une Sécurité sociale professionnelle, La Documentation française, 202 pages.]].

Le problème de toutes ces propositions tient à ce qu’il est là encore impossible de définir objectivement le degré optimal de flexibilité dans les relations de travail. L’aversion au risque d’être congédié et les contreparties acceptables à ce risque varient d’une situation à l’autre. Un étudiant à la recherche d’un travail saisonnier n’aura pas les mêmes aspirations en matière de protection qu’un directeur général de société anonyme avec plusieurs enfants à charge. Du côté des employeurs, toutes les entreprises ne sont pas en mesure d’offrir le même degré de protection de l’emploi. C’est pourquoi, conformément au droit commun, les modalités de rupture des relations à durée indéterminée doivent être laissées à l’appréciation des parties contractantes. À défaut de clauses spécifiques, la rupture des contrats à durée indéterminée doit être libre sous réserve de respecter les usages professionnels en matière de préavis et d’indemnités de rupture.

Le droit français du licenciement est particulièrement orienté vers une protection de l’emploi qui s’impose à l’employeur de manière autoritaire. Or celle-ci est indésirable au regard des exigences de compétitivité et de croissance de la productivité. Les employeurs et les employés doivent pouvoir s’accorder librement sur les modalités de rupture des relations professionnelles. À défaut de clauses détaillant les conditions de rupture des contrats à durée indéterminée, chacune des parties contractantes doit pouvoir rompre le contrat de travail librement sous réserve de respecter les usages professionnels et commerciaux en matière de préavis et d’indemnités.

+Libre-concurrence et négociation collective : rendre les conventions et les accords collectifs facultatifs+

La négociation collective est le processus qui consiste, pour un certain nombre d’agents économiques, à se coaliser pour bénéficier d’un meilleur rapport de force sur le marché. Ces coalitions ont historiquement été mal perçues sur le marché du travail. Le pouvoir révolutionnaire voit dans la négociation collective une tentative illégitime de restaurer les pratiques corporatistes de l’Ancien Régime en limitant la concurrence. C’est pourquoi la Loi le Chapelier instaure un délit de coalition qui ne sera supprimé qu’en 1864. Au cours du XIXe siècle, on recense tout de même de multiples tentatives de coalitions ouvrières et patronales, plus ou moins tolérées par les autorités. Les syndicats, qui confèrent aux coalitions de producteurs un véritable statut juridique (personnalité morale), sont quant à eux légalisés en 1884 par la loi Waldeck-Rousseau.

Au regard du principe de libre-concurrence, il n’y a pas lieu de réprimer les coalitions et les pratiques tendant à la négociation collective dès lors que celles-ci ne s’accompagnent d’aucune agression envers ceux qui veulent rester en dehors de ces institutions. Autrement dit, la négociation collective est un mécanisme normal et souhaitable dès lors qu’il se soumet au principe de la liberté contractuelle et de l’effet relatif des contrats (le principe selon lequel un contrat n’engage que ceux qui y adhèrent). À cet égard, l’histoire de la négociation collective est entachée d’un triste paradoxe. Tandis qu’elle fut réprimée à une époque où elle ne pouvait être qu’utile à la bonne régulation d’un marché du travail libre et concurrentiel, elle est de nos jours utilisée à des fins authentiquement corporatistes.

Originellement, les conventions collectives ne s’imposaient qu’aux entreprises membres des organisations signataires ainsi qu’à celles qui avaient fait le choix d’y adhérer à titre individuel. Il fallait pour cela que le contrat de travail renvoie simplement à une convention collective. Ainsi conçue, la négociation collective offre un double avantage. Elle réduit les coûts de transaction en dispensant les parties contractantes de l’effort de la rédaction des règles qui encadreront leurs relations de travail, à l’image des contrats commerciaux qui renvoient à des accords interprofessionnels ou à des conditions générales de vente. Elles permettent enfin aux personnes coalisées de bénéficier de conditions plus favorables que si elles devaient négocier individuellement. Comme chacun est libre de ne pas adhérer à l’entente et d’y sortir, les coalitions doivent faire preuve de rigueur dans la fixation de leur prix. Une coalition d’employeurs qui fixe des salaires trop bas prend le risque qu’un concurrent vienne casser le cartel en offrant des salaires plus élevés afin d’attirer les meilleurs talents. Symétriquement, une coalition de travailleurs fixant des salaires trop élevés prend le risque qu’un nouvel entrant propose ses services à un prix plus faible pour augmenter son employabilité.

Ce système vacille en 1936, date à laquelle la nouvelle loi sur les conventions collectives est votée sous le Front populaire. Celle-ci introduit un nouveau mécanisme : l’extension obligatoire des conventions collectives. Par arrêté du ministère du Travail, les conventions collectives sont susceptibles d’être étendues aux entreprises non membres des organisations signataires à l’échelle d’une profession ou d’une zone géographique définie. Le principe de l’effet relatif des contrats est définitivement abandonné. La négociation collective change alors de nature. Elle n’est plus un instrument pacifique d’entente industrielle. Dès l’instant où les conventions collectives ne s’embarrassent plus du consentement des employeurs et des employés pour être appliquées, elles cessent de correspondre à leurs réalités économiques et financières. Elles deviennent ainsi des armes redoutables au service des entreprises et des travailleurs installés pour imposer à l’ensemble d’une industrie des standards sociaux, en constituant des cartels qui dressent leurs propres barrières à l’entrée à l’encontre des agents économiques plus fragiles.

Ainsi il n’est pas étonnant que le besoin de décentralisation de la négociation collective se fasse de plus en plus sentir. Les réclamations actuelles en faveur d’une plus grande considération pour l’accord d’entreprise ne sont finalement que la conséquence logique de la rigidité des conventions de branche déconnectées des réalités locales, compte tenu des disparités en matière de productivité des entreprises au sein des professions et des régions. Ces conventions sont d’autant plus pénalisantes pour l’emploi qu’elles s’appliquent sans discernement à la quasi-totalité des entreprises et des travailleurs français en raison du mécanisme d’extension du Ministère du Travail. La France se distingue des autres pays de l’OCDE par une couverture conventionnelle exceptionnellement élevée en dépit d’un taux de syndicalisation extrêmement faible (voir figure 8). Or un tel écart signifie que la probabilité que les conventions ne correspondent pas aux réalités des travailleurs et des entreprises est plus grande.

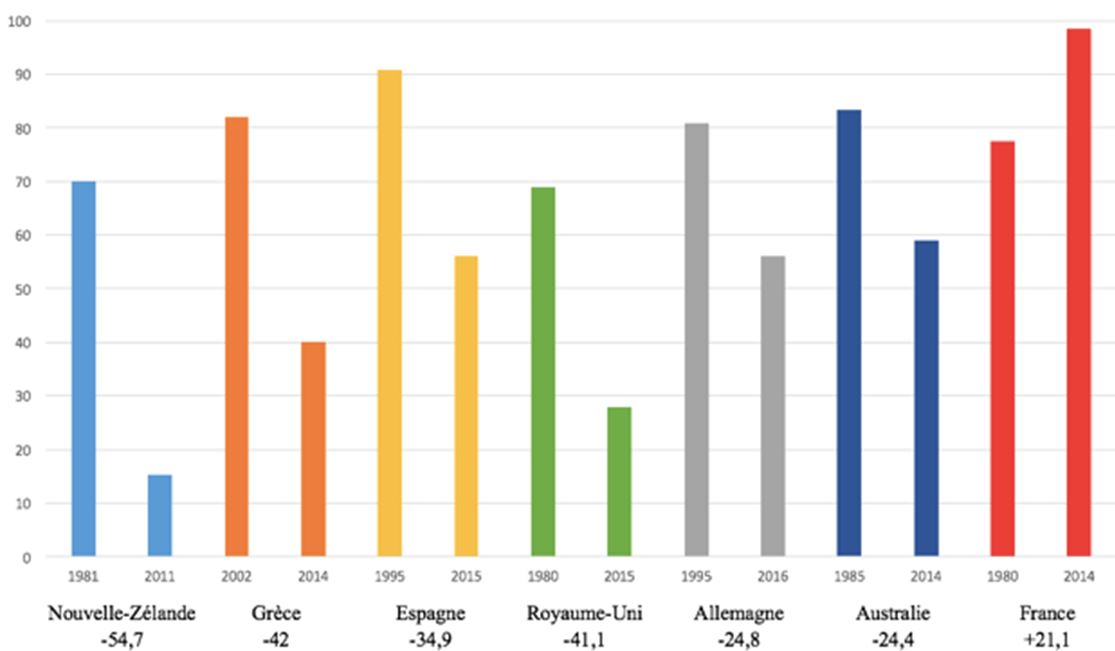

Conscients des difficultés générées par la négociation collective centralisée et impérative, de nombreux pays de l’OCDE se sont attachés ces dernières années à réintroduire plus de subsidiarité et plus de souplesse dans la définition des règles qui encadrent les relations de travail. Cela s’est traduit par un renforcement des conventions d’entreprises sur les conventions de branche ou par des mesures encore plus radicales comme la réduction du périmètre de la négociation collective au profit des contrats de travail individuels. L’Hexagone semble suivre le mouvement en faveur d’une plus grande décentralisation de la négociation collective (figure 9). Mais l’évolution de la couverture conventionnelle révèle une certaine singularité française (figure 10).

FIGURE 9 – Évolution de l’indice de centralisation de la négociation collective dans certains pays sélection-nés

Figure 10 – Évolution du taux de couverture conventionnelle (%) dans certains pays sélectionnés

En matière de négociation collective, le pays ayant connu l’évolution la plus significative est sans aucun doute la Nouvelle-Zélande qui a entrepris dans les années 1990 la réforme la plus importante en matière de décentralisation des relations de travail. L’Employment Contracts Act adopté en 1991 a permis aux employeurs et aux employés de négocier en dehors des conventions collectives, ce qui explique la chute spectaculaire du taux de couverture conventionnelle dans ce pays[[Kasper, Wolfgang E.,1995. Liberating labour: The New Zealand employment contracts act, Kiel Working Paper, No. 694, Institut für Weltwirtschaft (IfW)]].

Quant à la France, elle semble découvrir avec un peu de retard une certaine passion pour la subsidiarité. L’idée que les normes sociales doivent s’élaborer au plus près du terrain gagne en popularité. Les récents débats sur la nécessité de mieux articuler le rôle de la loi, les branches, les conventions d’entreprise ainsi que les contrats de travail témoignent du regain d’intérêt pour la décentralisation des relations professionnelles.

Malheureusement, les pratiques actuelles manquent toujours d’ambition. Bien que les récentes ordonnances portent en partie sur une redéfinition des rôles de l’État, des branches et des entreprises dans la production de normes sociales, celles-ci consacrent un système encore trop centralisé. Comme le rappelle l’économiste Pierre Cahuc : « Le gouvernement a décidé de fixer la négociation de la quasi-totalité des sujets sociaux au niveau de la branche: les salaires minima, les classifications, la mutualisation des fonds de financement du paritarisme, la formation professionnelle, les garanties collectives complémentaires, la durée et le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée et des contrats temporaires, les contrats de chantier, l’égalité entre les hommes et les femmes, les périodes d’essai. Il ne reste quasiment rien de substantiel à négocier directement dans l’entreprise… »[[ Pierre Cahuc, « Pourquoi la loi Travail d’Emmanuel Macron ne créera pas d’emplois », Challenge, 1 septembre 2017]].