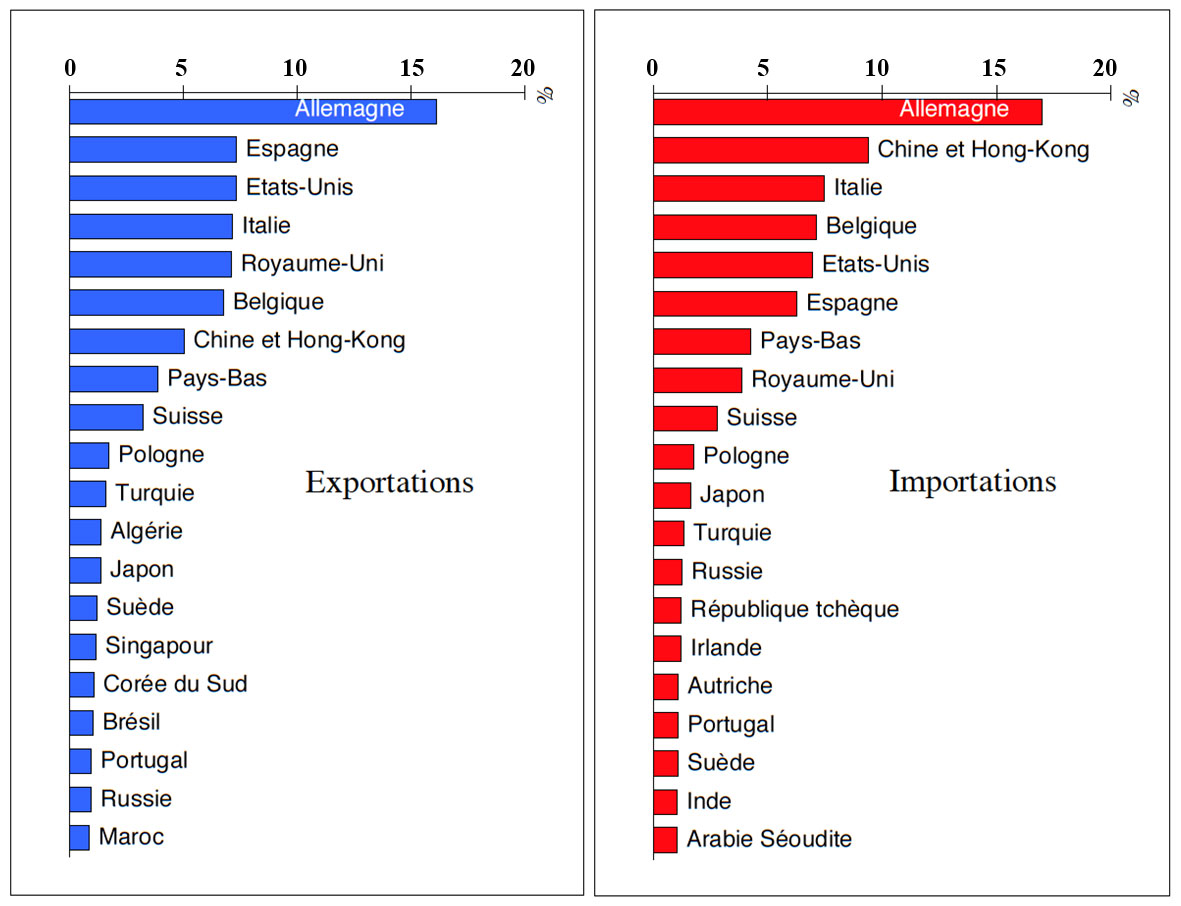

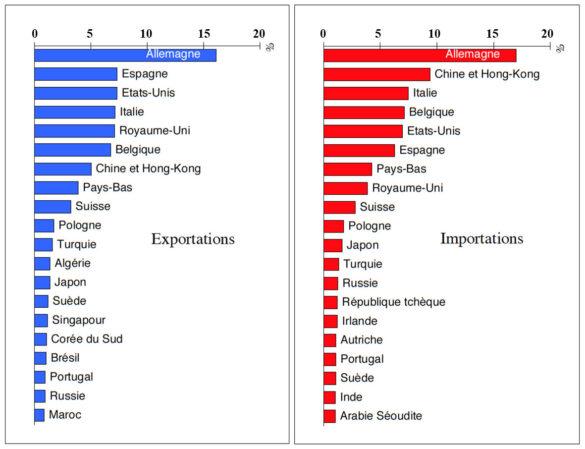

– La France importe beaucoup, mais elle exporte également beaucoup. Si l’on regarde ses partenaires, et en particulier l’Allemagne, on voit aussi que l’Allemagne est notre premier « fournisseur » mais aussi notre premier « client »

– Une augmentation d’un point de pourcentage dans le ratio commerce international sur PIB contribue à une augmentation à court terme de la croissance de 0,5 % par an en Afrique sub-saharienne.

– Les grands gagnants du commerce international sont les ménages les plus modestes

– Les importations créent des emplois et améliorent le niveau de vie : aux Etats-Unis on estime à 355 000 et 221 000 respectivement, le nombre d’emplois générés directement par les importations chinoises d’habits et de jouets.

– Une politique protectionniste : gare aux intérêts ! La politique commerciale a toutes les chances d’être « capturée » par des lobbies cherchant à protéger leurs intérêts. Les intérêts particuliers de producteurs sont bien vite transformés en « intérêts nationaux ».

Le « Made in France » ou le « Made in USA » connaissent un certain succès dans leurs nations respectives. Aux USA le discours protectionniste de Donald Trump qui veut ériger des murs contre les hommes mais aussi contre les marchandises, notamment chinoises, fait mouche parmi l’électorat républicain. En France, la montée du Front national est en grande partie alimentée par les idées protectionnistes, qui sont aussi prisées à la gauche de la gauche. À vrai dire, la presse comme les gouvernements successifs alimentent régulièrement des peurs quant au risque que représente un déficit commercial, laissant planer l’idée que les exportations sont une bonne chose pour le pays mais que les importations sont mauvaises. De là une suspicion tout mercantiliste à l’idée d’ouverture des frontières aux produits au pays de « l’exception culturelle ».

Faudrait-il pourtant fermer nos frontières aux importations ? Alors que l’idée semblait dépassée il y a encore quelques années, elle revient en force. Évidemment, les périodes de crise économique entrainent généralement une réaction de repli sur soi. Pourtant, est-ce la bonne attitude ? L’ouverture des frontières aux produits et aux hommes n’entraîne-t-elle pas des hausses de niveau de vie et d’emploi sur le long terme, en dépit des ajustements à court terme ? N’était-ce pas la logique légitimant la construction européenne et l’ouverture à la mondialisation ? N’existait-il pas un lien puissant « ouverture-prospérité » ? C’est ce que la théorie nous dit, mais il y a certainement des conditions pour que le mariage heureux se réalise.

Dans cette étude nous revenons sur les justifications économiques de l’ouverture aux produits afin de faire le point sur la question et permettre de remettre de l’ordre dans un débat sans doute trop souvent émotionnel.

Ouverture commerciale et prospérité

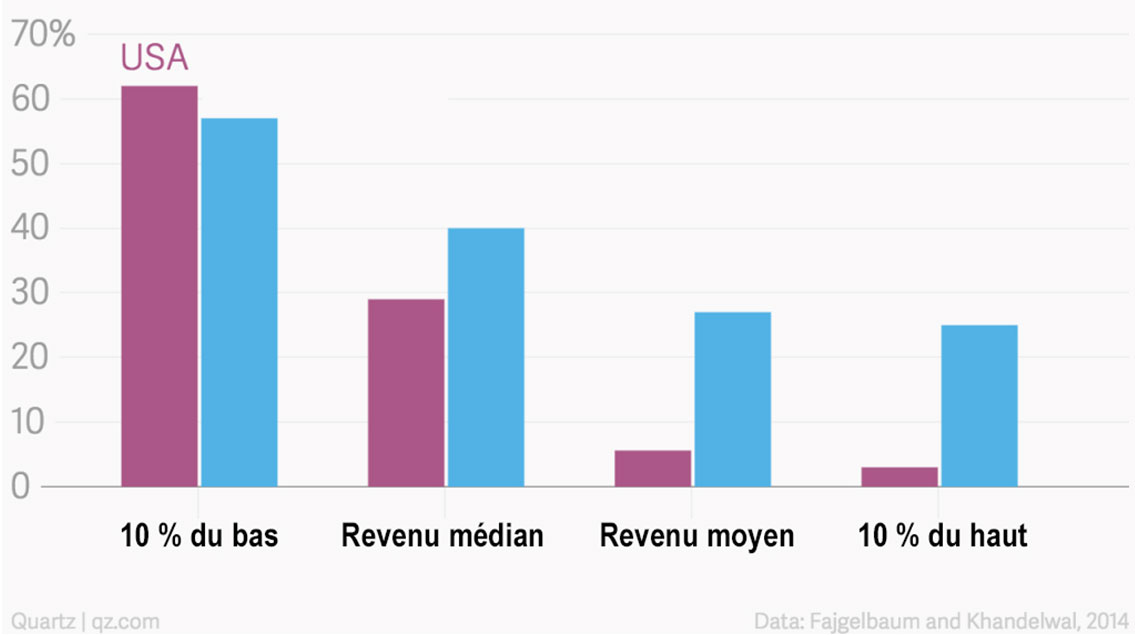

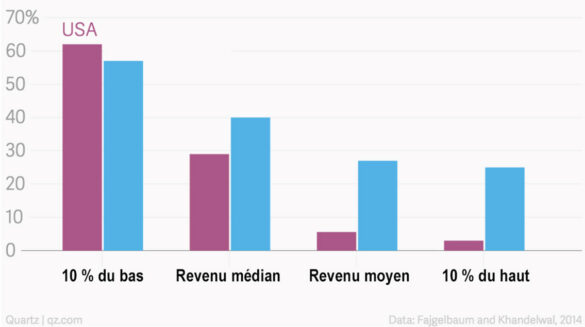

Il existe un lien fort entre échange et développement économique au sens large. Les pays ayant choisi l’ouverture économique sont sans surprise les plus développés. Le dernier rapport sur l’indice de liberté économique publié par le Fraser Institute au Canada permet de bien visualiser le lien. Les pays qui se trouvent bien positionnés en matière de liberté du commerce sont aussi ceux qui sont en tête de liste en matière de prospérité, de réduction de la faim ou de la qualité environnementale. Le graphique suivant proposé par un site populaire rappelle les avantages que les consommateurs retirent du commerce international selon la catégorie de revenus à laquelle ils appartiennent :

Avantages des consommateurs au commerce selon la part de revenu

Ce sont effectivement les revenus les moins élevés qui retirent le plus de gains du commerce international. Lorsqu’un consommateur français fait ses courses chez LIDL il profite d’un réseau d’échange entre pays européens qui permet de faire des économies dans le budget du ménage. Ce type d’avantage venant de ces chaines de valeurs internationales, évidemment, profite proportionnellement davantage aux revenus moins élevés. Le commerce international profite donc aux ménages et aux individus, avant d’être une question de « nations ».

Ceci nous permet de rappeler une remarque importante à propos des précautions à prendre avec les abstractions de la comptabilité nationale qui sont utilisées pour discuter du commerce international. Lorsqu’on parle d’échanges internationaux, on raisonne « entre pays », alors qu’en réalité, exactement comme à l’intérieur des frontières d’un pays, ce sont des individus et des entreprises qui échangent. Ces échanges internationaux entre individus, entre entreprises et entre individus et entreprises au-delà des frontières sont tout aussi légitimes que lorsque je vais acheter ma baguette de pain au coin de la rue. Il n’y a pas de différence dans la nature de l’échange pour moi quand j’achète une tondeuse à gazon « made in France » (mais l’est-elle vraiment ? nous le verrons plus loin) à l’outillerie du village ou quand j’achète un amplificateur de musique à Monsieur Splawn en Caroline du Nord aux États-Unis. Les deux me procurent de la valeur. Les deux ont contribué à ma satisfaction.

Le monde développé a pu accélérer sa sortie de la misère en profitant d’une intensification des relations commerciales non seulement au sein mais aussi entre pays du monde. Des accords du GATT après la seconde guerre mondiale, à l’OMC dans les années 90, en passant par tout un ensemble d’accord commerciaux, le niveau de développement atteint par le biais de la mondialisation devrait sidérer l’homme d’il y a un siècle et demi. Ce développement est tout simplement stupéfiant au regard des standards de l’époque – on a trop tendance à l’oublier.

Qu’en est-il du monde en développement ? L’histoire récente des pays émergents, qui ont fondé leur stratégie de sortie de la pauvreté sur l’ouverture au monde vient rappeler de manière encore plus vive ce lien fondamental entre ouverture des frontières et développement. Même en Afrique : une étude récente de chercheurs de la banque Mondiale, a pu conclure que pour les pays d’Afrique sub-saharienne l’ouverture au commerce international a un effet significatif sur la croissance économique. Une augmentation d’un point de pourcentage dans le ratio commerce international sur le PIB est associée à une augmentation à court terme de la croissance de 0,5 % par an. Les chercheurs notent que l’effet à long terme (après dix ans) est plus important : 0,8 % par an supplémentaires. (Les chercheurs avertissent cependant de ne pas s’attendre à des gains de croissance importants venant de l’ouverture dans les pays fortement polarisés.)

Ce lien entre liberté du commerce et prospérité est d’ailleurs tout naturellement au cœur de la réflexion économique depuis l’avènement de la discipline il y a plus de deux siècles. L’idée forte est que l’échange entre les hommes est créateur de valeur pour les deux parties à l’échange. Sur cette base, l’attitude rationnelle est que nous nous spécialisions dans une activité afin d’accroitre notre productivité et générer ainsi d’autant plus de valeur pour nos co-échangistes, qui sont donc nos clients, en leur rendant davantage de services, de meilleure qualité et pour moins cher. Et les revenus suivent cette augmentation de création de valeur : d’où le lien échange – prospérité. Au plus grande est la taille du nœud d’échanges, du marché, au plus importantes sont les opportunités pour une telle prospérité. Ce jeu « à somme positive » fonctionne donc au sein d’une nation mais aussi entre nations, la taille du marché étant décuplée au-delà des frontières. Pour être corrects on devrait d’ailleurs plutôt dire qu’il fonctionne « entre individus, entre entreprises et entre individus au sein d’une même nation, tout comme entre individus, entre entreprises et entre individus et entreprises de différentes nations ».

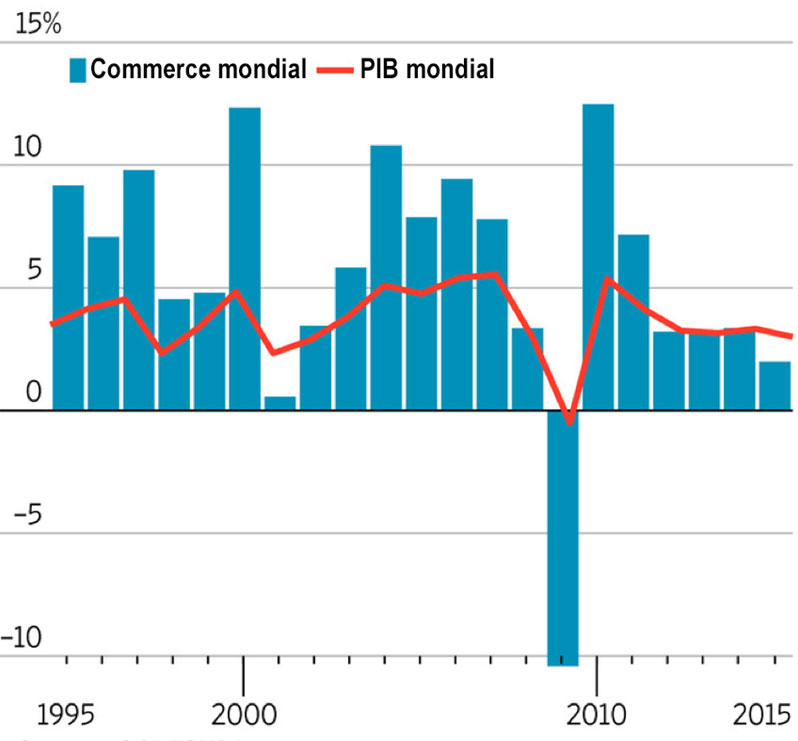

Le graphique suivant permet d’ailleurs de suivre les tendances récentes du commerce mondial et du PIB mondial et de votre le lien entre les deux.

Moins de commerce, moins de croissance

Le déficit commercial, un mal ?

Et pourtant… si chez les intellectuels et les politiques la reconnaissance que l’échange est bénéfique et qu’il peut être une source du développement fait consensus pour ce qui est de sa pratique au sein d’une nation, il n’en va pas de même lorsque la perspective passe au niveau international. Soudain, ce qui était vu comme avantageux à l’intérieur des frontières est très souvent dépeint comme une menace si la « nation » achète plus que ce qu’elle ne vend, qu’elle importe davantage que ce qu’elle n’exporte, c’est-à-dire qu’elle connaît un déséquilibre de la balance commerciale appelé déficit commercial. Importations et déficit commercial, et donc ouverture, seraient dès lors des espèces maux dont la politique commerciale devrait s’occuper.

Les gros titres s’enchainent au moment de la publication des comptes de la nation. En février 2016 Le Monde titrait par exemple « Grâce au pétrole le déficit commercial de la France s’est réduit ». Et l’article poursuit : « C’est une bonne nouvelle pour la France ». Le langage même utilisé ne laisse pas planer de doute : le déficit se « dégrade », c’est une mauvaise nouvelle ; ou il « s’améliore », et c’est une bonne nouvelle. Le lien implicite est fait ici entre déficit commercial et mauvaise croissance, manque d’emploi etc. Le monde de jeu à somme positive au sein des frontières se transforme tout à coup, entre nations, en jeu à somme nulle, dans lequel ce qu’un pays gagne, l’autre le perd ; le gagnant étant celui qui a le plus gros excédent commercial.

Selon un vieux réflexe « mercantiliste », les importations seraient ainsi mauvaises et les exportations bonnes. On les comptabilise d’ailleurs les importations en « moins » et les exportations en « plus » : dans le match imaginé avec le reste du monde les importations sont des points perdus, et les exportations sont des points gagnés par ce que le premier Ministre a récemment appelé « l’Équipe France ». Sans doute cette attitude remonte-elle aux temps de la splendeur illusoire de l’Espagne, quand importer signifiait payer les étrangers en or (la monnaie internationale à l’époque) contre les marchandises importées, et donc « perdre de l’or », métal que l’on considérait, à tort, comme source de valeur. L’appréciation de « notre » commerce par le biais de la « balance commerciale » et à l’aune d’un déficit ou d’un excédent commercial, peut nous tendre des pièges.

Le déficit commercial peut parfois refléter de bonnes nouvelles: une croissance intérieure dynamique qui repose sur une consommation d’intrants importés. La réduction des importations peut à l’inverse traduire une contraction économique : ce n’est pas exactement une bonne nouvelle. Souvent la réduction du déficit commercial, célébrée comme une bonne chose comme dans l’article du Monde, n’est pas due à une amélioration de la compétitivité du pays mais essentiellement à des facteurs extérieurs. Ce peut être, comme récemment, la baisse du prix du pétrole et donc mécaniquement, de celle de la « facture énergétique », ce qui est évidemment une bonne chose pour les consommateurs français, mais ne reflète pas en soi une embellie économique, même si elle peut l’aider. Ce peut être également la baisse de l’euro qui « booste » les exportations. Mais, si on laisse la politique monétaire de côté, la baisse d’une devise n’est généralement pas un signe de dynamisme économique.

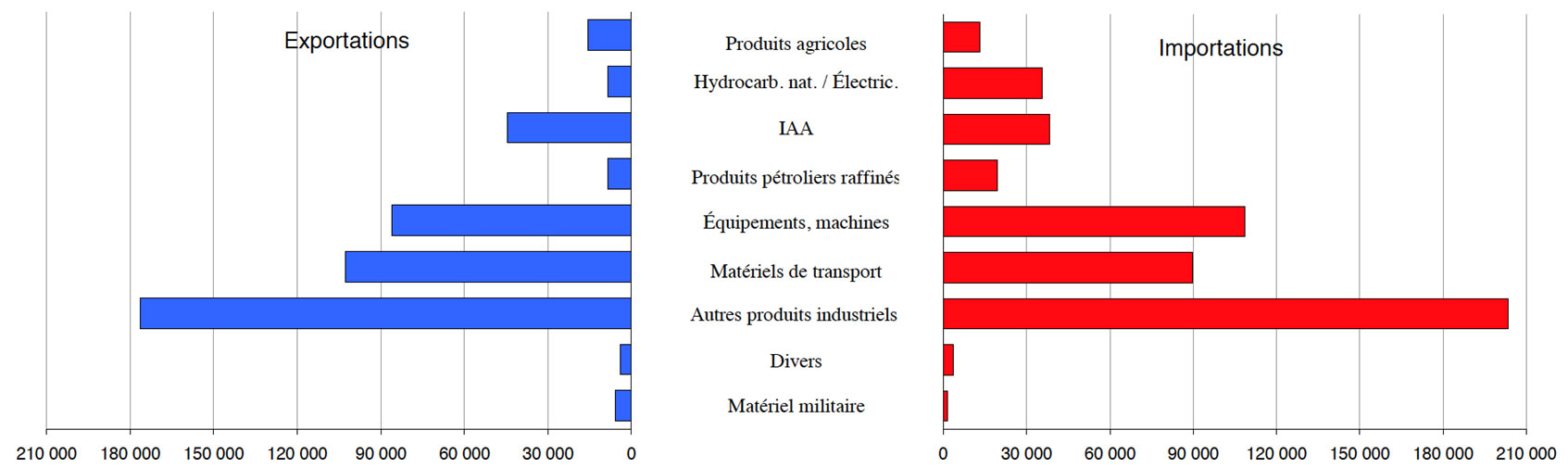

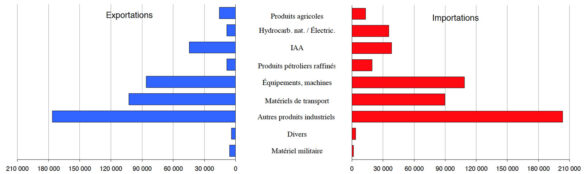

En se concentrant sur le déficit commercial ou « déficit de la balance commerciale » qui, stricto sensu, concerne les échanges de marchandises et de biens, on oublie bien vite les échanges de services (balance des comptes courants). En 2014 si la France était par exemple déficitaire pour les biens (34 milliards d’euros), elle était en revanche excédentaire en matière d’échange de services (de quasiment 18 milliards). Et il ne faut pas oublier qu’une économie qui se modernise voit son secteur des services croître, même si une grande partie est par définition « localisée » et non exportable. En outre, si la même année la Chine est, il est vrai, le premier exportateur mondial de marchandises, elle est aussi le premier… importateur. Enfin, les chiffres du déficit commercial de la France ne doivent pas nous faire oublier que le pays est le sixième exportateur mondial de biens et services en 2013 (794 milliards de dollars). Cette perspective nous permet de relativiser les déficits. Et « se couper du monde » par exemple pour solutionner notre « déficit » signifierait un « trou » d’un tiers du PIB, ce qui n’est pas exactement négligeable. Regardons la structure des échanges de « la France » en de mars 2015 à février 2016 selon les dernières statistiques des douanes françaises :

Structure des échanges de la France au cours des douze derniers mois cumulés(Mars 2015 – Février 2016) Ensemble hors matériel militaire CAF / FAB

Effectivement, on y voit que « la France » importe beaucoup, mais qu’elle exporte également beaucoup. Si l’on regarde ses partenaires, et en particulier l’Allemagne, on voit aussi que l’Allemagne est notre premier « fournisseur » mais aussi notre premier « client » :

Répartition par principaux pays (Mars 2015 – Février 2016)

Le déficit commercial n’est-il pas une « dette » ?

Mais n’y a-t-il pas un lien entre « déficit extérieur » et « déficit budgétaire » ? Pour répondre à la question il faut d’abord rappeler que la relation peut être comprise de plusieurs manières. Premièrement, dans les années 80 l’hypothèse des « déficits jumeaux » posait que c’était le déficit budgétaire qui pouvait générer le déficit extérieur par un enchainement de causes intermédiaires. Cependant l’hypothèse n’est pas toujours vérifiée et semble fragile, mais, au surplus, le sens de causalité n’est pas celui qui nous intéresse ici.

Il y a une deuxième manière d’envisager le lien possible déficit commercial / déficit budgétaire. Rappelons que la balance des paiements, qui intègre la balance des comptes courants (échanges de marchandises + de services) et la balance des capitaux, est comptablement toujours en équilibre. Cela nous permet de saisir qu’un déficit de la balance des comptes courants est compensé par un excédent de la balance des capitaux. Le déficit commercial pour les marchandises et les services étant compensé par une entrée de capitaux, certains économistes voient cette entrée de capitaux étrangers comme une dette.

Mais n’oublions pas en premier lieu que ce « déficit commercial » peut être désiré, ou plutôt qu’il est l’agrégation de comportements désirés par des individus ou des entreprises consistant « en moyenne » à « s’endetter » cette année pour produire l’année prochaine. En intégrant cette dimension temporelle dans le sujet, il est alors difficile de « juger » du déficit commercial.

Ensuite, le point important est de distinguer entre la bonne et la mauvaise dette. Si ces capitaux sont investis pour financer l’économie productive, c’est à dire de l’investissement sérieux, de l’emploi et donc de la croissance future, c’est réellement une bonne nouvelle.

Cela devient problématique si ces entrées de capitaux se dirigent vers le financement d’une « mauvaise dette ». On pense ici d’abord à ce que les économistes appellent le « mal-investissement », c’est à dire des projets d’investissement qui échoueront mais qui ont été lancés parce que par exemple la politique monétaire avec des taux d’intérêt très bas les a favorisés : on pense ici bien évidemment aux bulles immobilières dans certains pays asiatiques dans les années 90, aux USA ou en Europe (Espagne, Irlande) dans les années 2000, au Moyen-Orient au début des années 2010. Ces mal-investissements peuvent aussi venir de systèmes de subventions, via l’endettement public, qui les ont « boostés » : on pense ici alors à beaucoup d’énergies « vertes » par exemple. Enfin et bien évidemment, très problématique également : la dette publique venant non pas servir à des investissement durables en infrastructures utiles etc, mais couvrir par exemple les dépenses courantes d’un État mauvais gestionnaire.

Certains économistes soutiennent (notamment pour les USA) qu’il est possible aussi que du fait d’une politique monétaire laxiste, une sur-consommation soit stimulée. La « structure de la production » de l’économie du pays est alors orientée vers le court-terme associé à cette surconsommation : l’investissement y est dirigé vers les secteurs les plus proches de cette sur-consommation comme le commerce, le transport de marchandises etc. Du fait de la sur-consommation, ce qui aurait dû être financé par de l’épargne nationale privée (non disponible) est financé par de l’épargne étrangère. Le lien « déficit commercial – dette » reflète donc cette structure de production quelque peu déséquilibrée.

Il faut cependant garder à l’esprit que le problème, même dans ces cas, ce n’est pas le déficit de la balance des comptes courants, mais bien la politique de déficit budgétaire systématique de l’État ou la politique monétaire mal-avisée.

Enfin, il est bien évident que si le déficit s’accompagne d’une croissante économique faible et reflète en réalité une perte toujours croissante de compétitivité des entreprises du pays du fait d’un environnement des affaires délétère, et d’une incapacité de ces dernières à suivre la concurrence, à se moderniser, innover, investir etc., ce n’est pas une bonne nouvelle. Ce déficit peut ainsi être un signal que le pays régresse en termes d’incitations à l’entrepreneuriat qui elle même sont à la base de la dynamique économique, intérieure et en termes d’exportations. Et c’est sans doute en grande partie le cas de la France. Au vu des niveaux de prélèvements et du carcan réglementaire (en dépit des apparents efforts de simplification), le choix français est celui de courir avec des chaussures en plomb dans la compétition mondiale. La compétitivité des entreprises vient de la productivité qui suppose un fort investissement en capital. Or, quand on sait le matraquage fiscal sur le capital en France, en particulier durant la première partie du quinquennat Hollande, l’équation « commerciale » est vite résolue.

Effets pervers de la politique de réduction du déficit commercial : booster les exportations ?

Le problème cependant de cette focalisation sur le déficit commercial est que les politiques publiques sont alors orientées vers le « rétablissement de l’équilibre » à tout prix, c’est à dire sans se préoccuper de ses causes réelles internes. Cela peut passer par les expédients de la « stimulation » des exportations.

Prenons un premier exemple. Aux Etats-Unis la National Export Initiative (NEI) décidée par le président Obama en 2010 visait à doubler les exportations américaines pour 2015 (en dépit d’une croissance des exportations, le pari n’a finalement pas été réussi). À côté de toute une série de mesures intelligentes telles que la facilitation des procédures douanières ou la signature de traités de libre échange, on trouvait aussi des mesures anti-dumping. Or, les quatre cinquièmes des mesures anti-dumping restreignaient les importations d’intrants consommés par des producteurs américains en aval, dans leur propre processus de production. L’effet a été évidemment d’accroître les coûts de ces producteurs « made in USA » et en définitive de les rendre moins compétitifs pour exporter. En outre, ces entreprises exportatrices étaient plus susceptibles d’embaucher que les autres entreprises qui avaient obtenu des protections. Dans un contexte de spécialisation verticale, les études montrent que ce n’est pas simplement les exportations qui augmentent la productivité, mais aussi les importations…

La politique de réduction du déficit commercial qui passe par un soutien aux exportations, parfois par des subventions, génère des distorsions sur les marchés. Elle peut aussi se traduire parfois par le soudoiement de gouvernements étrangers afin qu’ils signent des contrats avec des grandes entreprises françaises. Une illustration typique de cette pratique : lors d’une visite à Lomé fin 2007, Nicolas Sarkozy aurait glissé à Faure Gnassingbé « Quand on est un ami de la France, il faut penser aux entreprises françaises » . Ce type de pression politique va à l’encontre de la reddition des comptes, et protège un système de capitalisme de copinage qui n’est propice ni à la concurrence ni à l’ouverture (sauf pour les privilégiés bénéficiant de connexions politiques). On loue souvent les aides à l’exportation dans certains pays asiatiques comme le Japon ou la Corée, on oublie la corruption que ce genre de pratique a pu instaurer.

Les importations créent aussi de l’emploi

Si favoriser à tout prix les exportations peut se révéler un jeux hasardeux, diaboliser les importations peut se révéler tout aussi aveugle. Si de nombreuses importations peuvent effectivement générer un « choc commercial » de par la concurrence qu’elle constituent, et ainsi détruire ou déplacer des emplois, il est faux de dire que les importations ne font que détruire de l’emploi.

Ne perdons pas de vue que l’échange, encore une fois, est un processus universel qui part des individus pour leur permettre d’accroitre leur satisfaction. Lorsque j’achète chez mon boucher une pièce de bœuf, c’est à dire donc que je l’« importe » plutôt que de la fabriquer moi-même, cela génère de la valeur pour moi : effectivement je n’ai pas à élever, tuer, découper etc. le bœuf moi-même ; quelqu’un d’autre le fait de manière bien plus efficace et bien moins onéreuse, pour moi. En termes économiques mais éminemment pratiques, cette « importation » m’a faut gagner de l’argent en économisant des coûts, me permettant de me consacrer à autre chose de plus productif pour moi. En toute logique cette « importation » compte pour un « plus »…

Or, les « statistiques nationales » peuvent nous faire perdre de vue ces faits évidents concernant l’échange. D’ailleurs pourquoi parler de déficit commercial de la France, mais pas du déficit commercial de Marseille par rapport à Paris ou au reste de la France ? Pourquoi se réjouir de la santé de la ville de Lyon pour le reste de sa région, et les considérer comme complémentaires, mais se méfier d’un pays voisin (au hasard, un pays outre-Rhin) « trop » prospère ? En réalité des partenaires commerciaux prospères sont une bonne nouvelle pour nous, que cela soit au sein ou au-delà des frontières : si l’Allemagne était en mauvaise santé économique ce serait une mauvaise nouvelle pour l’économie française.

On objectera évidemment que les partenaires au-delà des frontières peuvent représenter une concurrence qui va détruire des emplois. Des études aux États-Unis ont récemment tenté de quantifier le « Choc Chinois », c’est-à-dire les pertes d’emplois d’usines américaines de manufacture fermées, (et des villes ou des quartiers entiers qui dépendaient de ces usines, qui se dépeuplent) du fait de la concurrence chinoise. Effectivement les importations chinoises ou des pays émergents peuvent détruire des emplois à certains endroits de l’économie. Cela ne fait aucun doute, et pour les travailleurs touchés c’est souvent un drame qu’il ne s’agit pas de balayer d’un revers de la main.

Mais, trois remarques s’imposent ici. D’abord, pourquoi ne pas stigmatiser la concurrence venant d’autres entreprises françaises (ou américaines pour le cas des États-Unis) ? Ensuite, pourquoi ne pas également rappeler la concurrence venant des machines qui détruisent aussi de l’emploi humain ?

Enfin, et troisièmement, la croyance que les importations ne peuvent que détruire des emplois vient sans doute d’un « effet de position » : parce que les emplois détruits par la concurrence étrangère sont plus visibles que toute la somme d’emplois créés à d’autres endroits de l’économie, beaucoup plus diffus, par les importations, on y attache beaucoup plus d’importance. Comme le disait un économiste classique français, en économie il y a « ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas » ; et les hommes politiques comme la plupart des gens ont tendance à se concentrer sur ce que l’on voit, au détriment de ce qu’on ne voit pas, ou moins.

Pourtant les importations représentent tout un secteur générant de l’emploi. Pensons à toute la logistique que nécessitent les importations. L’entreprise marseillaise CMA CGM, 3ème au monde pour le transport maritime avec ses 471 navires et ses 15 milliards de dollars de revenus, s’est, au départ, développée non seulement grâce aux exportations françaises mais aussi aux importations. Toutes les ramifications de ce secteur de la logistique sont immenses, en termes de construction, de maintien, de réparation, de chargement / déchargement, gestion, assurance etc. Au-delà de leur transport, les importations génèrent de l’emploi dans la vente de gros, dans le détail, la construction d’entrepôts et de magasins, la finance etc.

Dans une étude, la fondation Heritage aux Etats-Unis estimait à 355 000 et 221 000 respectivement le nombre d’emplois générés directement aux Etats-Unis par les importations chinoises d’habits et de jouets. Apple, qui fait fabriquer ses produits en grande partie en Chine et emploie à l’étranger 700 000 personnes, crée pourtant près de 600 000 emplois aux USA (chiffres de 2012), 50 000 pour les employés directs, 257 000 pour les emplois manufacturiers dépendants de Apple, et plus de 290 000 dans la communauté des applications iOS.

Les importations améliorent le niveau de vie

Les importations permettent en outre d’accroître la variété et la diversité de biens disponibles, en termes de caractéristiques et en termes de qualité. Dans un monde d’innovation, voilà un effet très appréciable. Les consommateurs américains en savent quelque chose. Avant l’ouverture du marché automobile à la concurrence asiatique dans les années 80, les constructeurs américains s’étaient tranquillement reposés sur leurs lauriers. Du fait de l’absence de l’aiguillon de la concurrence le manque d’innovation s’était peu à peu installé chez les « Big Three » (Chrysler, General Motors et Ford). La qualité n’était pas au rendez-vous, à tel point que Ford en est venu à signifier de manière populaire « Fix Or Repair Daily » (« à réparer tous les jours »). C’étaient des automobiles lourdes, peu aérodynamiques, avec de gros moteurs et évidemment des niveaux de consommation excessifs : les « gas guzzlers ». Avec l’envolée du prix du pétrole dans les années 70, la concurrence des compactes japonaise a remis les pendules à l’heure et forcé les entreprises américaines à s’adapter pour mieux servir le client.

La variété des biens concerne aussi les biens intermédiaires et les biens capitaux (machines etc). La concurrence internationale en la matière permet aux entreprises, grâce aux importations, de dégager des gains de productivité en profitant de biens différents, peut-être plus adéquats pour leur processus de production. Les importations permettent dans une certaine mesure de profiter des « spillovers », ou retombées, technologiques, de la recherche « étrangère »incorporée dans certaines importations. Et des travailleurs et des entreprises plus productifs, ce sont non seulement des gens mieux payés , mais aussi des entreprises plus compétitives qui exportent plus, ou des marges plus importantes qui permettent de financer l’investissement et donc des opportunités d’emplois en plus (pour peu que les autorités le permettent).

Cette concurrence supplémentaire ne joue pas simplement sur les attributs des biens mais aussi de leur prix. Le premier argument développé en faveur de l’ouverture aux importations, aux XVIII et XIX° siècles, a été la baisse des prix, par la dynamique concurrentielle accrue. Cet effet joue bien sûr pour les consommateurs finaux. Cette baisse de prix dégage un pouvoir d’achat qui peut se reporter sur d’autres consommations ou sur l’épargne, alimentant ainsi la croissance économique. Ce point devrait être assez clair pour les clients de chaines de supermarché comme LIDL par exemple, qui profitent d’un réseau international de producteurs, notamment en Italie, en Espagne et en Allemagne, permettant d’allier qualité et prix bas.

Cet effet prix joue aussi pour les consommations intermédiaires des entreprises, leur permettant ainsi d’être plus compétitives. Cette compétitivité accrue se traduit par des prix nationaux moins élevés, qui bénéficient aux consommateurs nationaux, mais aussi par des exportations moins chères de produits finis (ou semi-finis) qui peuvent mieux concurrencer les produits étrangers.

Il est un point qui est rarement soulevé : les importations de biens intermédiaires de Chine et d’autres pays en développement permettent de produire des biens qui n’auraient tout simplement pas pu être produits dans les pays riches du fait des coûts. Parce que tout un ensemble de biens intermédiaires sont produits à bas coût il est possible de faire des économies sur la chaine de production et ainsi rendre le produit rentable, et donc économiquement viable – et disponible pour les consommateurs. Voilà un élément essentiel pour l’avancée de l’innovation.

Mais permettre à des produits qui auraient été trop chers à produire, d’exister n’est pas le seul avantage de ces pays. Quand Apple investit en Chine ce n’est pas simplement pour la différence des salaires, mais surtout pour la capacité de mobilisation rapide des hommes. Quand Apple a eu besoin de 8700 ingénieurs pour superviser 200 000 employés travaillant sur l’iPhone, il a fallu 15 jours pour les recruter en Chine, alors qu’il aurait fallu 9 mois aux États-Unis…

Nos importations sont nos exportations

Une grande partie du commerce mondial porte sur les biens intermédiaires, c’est à dire les biens qui vont être consommés dans le processus de production d’un produit fini. Les derniers chiffres de l’OCDE dans une étude de 2010 permettent de comprendre la hauteur des enjeux : les biens intermédiaires représentaient déjà 56 % du commerce international des biens et les services intermédiaires 73 % des échanges internationaux des services des pays de l’OCDE.

Aujourd’hui, quand la France importe des produits d’Allemagne ou de Chine, il est assez certain qu’elle importe en réalité une production en partie « française » : les exportations allemandes sont produites en grande partie sur la base d’importations (en matières premières, composants divers, machines, idées et concepts) venant de la planète entière et notamment de France. Les exportations allemandes contiennent donc indirectement des exportations françaises. D’une certaine manière, l’Allemagne exporte donc « français » dans le monde et… en France. Pourtant, encore une fois, quand ces marchandises sont comptabilisées par exemple à Hambourg pour quitter l’Allemagne, cela ne se voit pas dans la valeur ajoutée finale. Pour reprendre l’exemple de l’iPhone et de son gyroscope : cette exportation « américaine » importée en France est en partie… française, comme nous le verrons.

Dans un monde de fragmentation de la production et de spécialisation verticale dans les chaînes de valeur, le « contenu en importations des exportations » est devenu crucial. Selon les derniers chiffres disponibles de l’OCDE pour 2009, le taux de cet indicateur en France était de 45,9%. La Chine se place d’ailleurs juste après avec 46,1%. Le pays où les importations comptent le plus dans les exportations est le Luxembourg, avec 71,6%. Des pays réputés pour être des « machines à exporter » comme Taiwan, Singapour ou la Corée ont des taux de « contenu en importations des exportations » de 71%, 70,7% et 65% respectivement. En Europe, les taux des « nouveaux » pays manufacturiers exportateurs, République tchèque et Slovaquie, sont respectivement de 62,4% et 62,2%.

Pour exporter, il faut donc importer. On comprend que dans ce contexte, la vieille opposition importations/exportations perd rapidement son apparente netteté. Il faut ainsi sortir de la perspective du commerce « bilatéral », qui ne veut plus dire grand chose aujourd’hui. Dans ce cadre « nos » importations sont en réalité « nos » exportations et vice-versa. « Nos » importations chinoises sont « nos » exportations vers l’Allemagne etc. elles permettent à nos entreprises de créer de la valeur ajoutée.

Il y a évidemment une autre manière de comprendre que « nos importations sont nos exportations ». En important des biens fabriqués en Chine, nous permettons aux Chinois de s’enrichir. En s’enrichissant ces derniers sont très heureux de venir dépenser leur argent (gagné grâce à ces échanges) sur les Champs-Élysées, où des bus déversent tous les jours des touristes chinois par centaines, qui font « tourner » l’économie française. Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, réduire les importations entrainerait une réduction… des exportations.

Sortir du « Eux contre Nous » : « Made in Monde »

La réalité du monde moderne est celle d’une interconnexion toujours plus poussée entre les humains de la planète Terre. Les produits sont en quelque sorte « Made in Monde », les chaînes de valeurs étant internationalisées. Voilà une réalité qui a des implications sur notre manière de penser « notre » commerce international, notamment lorsque l’on essaie de capturer cette notion en termes quelque peu simplistes d’importations et d’exportations, ainsi que de solde commercial.

L’intensification de la mondialisation a été due à la baisse des coûts de transport et des barrières douanières. Non seulement a-t-elle impacté les échanges de biens finis, mais aussi de biens intermédiaires. Elle a ainsi permis une dispersion, une fragmentation géographique des différentes fonctions ou étapes de production dans les chaînes de valeur tout autour de la planète. Si l’on suit précisément la chaine de production d’un produit, celle-ci est rarement « nationale ». Deux exemples peuvent s’avérer particulièrement éclairant.

Avec plus de 100 000 exemplaires vendus, la Renault Clio IV a été le modèle le plus vendu en France en 2013. La Clio IV, une voiture française ? Son designer est néerlandais. Et elle est « produite » à 70% à Bursa en Turquie. La production « française » s’élève à 30%, dans l’usine de Flins-sur-Seine. Mais, encore, nous raisonnons ici sur la dernière étape du processus de production, l’assemblage. Dans quelle mesure les pneus, le plastique, l’acier, la peinture sont-ils « français » ? Difficile à dire… Remontons encore plus haut dans la chaine de valeur : le caoutchouc pour les pneus, le pétrole pour le plastique ou pour le solvant de la peinture, les minerais pour l’acier ou pour le liant de la peinture, sont-ils « français » ? Difficile là encore à dire, mais le degré de « made in France » à ce niveau est sans doute très faible. Une Toyota produite à Valencienne est-elle donc moins « française » qu’une Renault fabriquée à Bursa ou à Tanger ? Que penser de Total dont l’essentiel de la production vient de pétrole foré hors de France ?

L’exemple emblématique de ce « Made in monde » est sans doute celui de l’iPhone, produit pourtant typiquement « américain ». Commercialisé en effet par la célèbre firme américaine de Cupertino Apple, l’iPhone est en réalité « made in monde ». De la Mongolie et la Chine pour les terres rares, du Gabon et la RDC pour l’étain et le coltan, en passant par les États-Unis ou Israël pour le design, Taïwan et la Corée pour la mémoire flash ou le processeur, et la Chine pour l’assemblage, l’iPhone est « made in monde », même si plus de 80% de l’Iphone est « fabriqué » en Chine. L’iPhone est d’ailleurs aussi en partie… « français » puisque c’est la firme « française » ST Microeletronics qui fabrique le gyroscope, ce dispositif permettant de faire pivoter l’affichage lorsque l’iPhone change d’orientation entre les mains de l’utilisateur. Mais dans quelle mesure le « gyroscope » est-il lui aussi « made in France »…? On voit ici les difficultés à apposer de manière sérieuse et cohérente un label « made in France ».

Biais de perception

On le comprend : dire qu’un produit est « Made in France » n’a plus grand sens. On pense alors à ces reportages de chaussures « Made in France » fabriquées effectivement par des ouvriers (mais sont-ils tous français ?) en France sur des machines de marque… italienne contrôlées par des ordinateurs de marque… chinoise. On pense aussi à ces agriculteurs français protestant pour que l’on mange « français » et qu’on arrête la viande allemande à la frontière, tout en défilant sur leurs tracteurs de marque… allemande. On pense à un ancien ministre français champion du « Made in France » arborant fièrement une marinière en coton (venant sans doute du Burkina Faso) et un mixer Moulinex en plastique… fabriqué essentiellement à base de pétrole (pas vraiment une ressource « française »).

L’internationalisation des chaines logistiques, de même que celle de la propriété du capital d’une entreprise, fait qu’il est difficile désormais de saisir l’identité nationale d’une production, comme parler d’une « voiture française » par exemple. Tout un ensemble de composants et matières premières entrant dans la fabrication de la voiture viennent en effet des quatre coins du monde. Les exemples ci-dessus permettent de saisir le biais de perception que nous avons lorsque nous évoquons le « made in France » : nous oublions que le « made in France » n’est possible que grâce à toute une série d’inputs, qui vont des machines aux matière premières en passant par des biens intermédiaires, qui ont été produits ailleurs et qui eux aussi sont issus d’une longue chaîne de valeur internationale pour alimenter le processus de production final qui a lieu sur le sol français.

Malheureusement ce biais de perception vient refléter quelque peu celui qui est véhiculé par les chiffres du commerce international : ils donnent à la dernière étape de fabrication d’un produit un poids disproportionné puisque toute la valeur ajoutée de ce qui est en réalité une chaine internationale de production lui y est attribuée. Et pour de nombreux appareils électroniques, la probabilité est assez élevée que la Chine ou un autre pays asiatique soit la dernière étape de fabrication.

Les dangers d’une politique de protectionnisme… même dit « intelligent »

C’est une réalité que malheureusement de nombreux décideurs politiques ont toujours quelque peu de mal à saisir. Ils sont alors prompts à fabriquer des mesures protectionnistes en faveur de producteurs nationaux ayant réussi à soi-disant à avoir gain de cause en invoquant la protection des « intérêts nationaux ». Mais lesquels ?

Suite à l’accord de libre échange entre l’UE et la Corée qui était entré en vigueur au 1er juillet 2011, le nouveau Ministre du « redressement productif », Arnaud de Montebourg, avait, un an plus tard, transmis une demande de « mise sous surveillance des importations de véhicules en provenance de Corée du Sud ». Le ministre condamnait fermement le fait que les voitures produites par General Motors sous la marque Chevrolet et importées en Europe soient produites en Corée. Il souhaitait ainsi que l’on taxe General Motors. Sauf que… General Motors était actionnaire du français PSA, que Renault lui-même produisait des voitures en Corée du Sud et que la moitié des voitures coréennes Hyundai-Kia vendues en Europe était en réalité produites chez nos partenaires européens, la République tchèque et la Slovaquie, ainsi qu’en Turquie.

Cet exemple nous donne un tout petit aperçu de la mesure dans laquelle les décideurs nationaux font en réalité face à un problème de connaissance lorsqu’il veulent mettre en place des politiques protectionnistes. En effet, les ramifications internationales de la chaine de valeur d’un processus de production ainsi que de la propriété des entreprises dans un monde mondialisée étant si complexes, il est impossible d’avoir la connaissance nécessaire pour une politique protectionniste soit disant « intelligente ».

Un autre exemple, sans doute le plus frappant dans l’histoire, est celui de la montée des protectionnismes à l’aube de la grande dépression. En juin 1930 le président américain Hoover signe la loi Smoot-Hawley qui va imposer des tarifs douaniers sur des milliers de produits importés aux Étas-Unis. Une pétition de 1028 économistes l’avait pourtant averti des dangers d’une telle mesure, insistant que cette dernière ne représentait pas un « terreau favorable à la croissance de la paix mondiale ». Effectivement… Ce ne sont pas tant les mesures protectionnistes américaines elles-mêmes qui ont amplifié la grande dépression mais le fait qu’elles aient naturellement conduit à des représailles de la part de tous les partenaires commerciaux des USA, comme le Canada, la France ou la Grande-Bretagne, c’est à dire une guerre commerciale.

La « conséquence inattendue » de la nouvelle politique commerciale américaine a été la montée des protectionnismes. En élevant les coûts de transaction par des tarifs douaniers ou des quotas, le protectionnisme a considérablement réduit la « taille du marché » de chaque nation, morcelant le monde en « petits marchés » protégés. Il a ainsi mis en décalage la structure productive mondiale, ayant un niveau de division du travail (au sein et entre firmes) qui était adapté à la taille du marché mondial avant le déclenchement de la guerre commerciale, avec la nouvelle taille du marché « morcelé », et donc fortement rétréci du point de vue de chaque firme ou nation. Le degré de division du travail, et donc d’investissement, de cette structure productive mondiale n’était tout simplement plus rentable pour des petits marchés morcelés. D’où : fermetures d’usines, chômage, mais assorti d’une impossibilité de reconversion du fait de la réduction considérable des opportunités etc. et la misère qui s’en suit. Le président Hoover n’avait sans doute pas « prévu » tout cela… La protection des soi-disant « intérêts nationaux » a conduit à la catastrophe.

Politique protectionniste : gare aux intérêts !

Au-delà de ces exemples démontrant les limites immenses de ces politiques protectionnistes en termes de connaissance des décideurs, il faut aussi prendre en compte leurs « limites éthiques », et ceci est un euphémisme. Toute politique publique a des effets redistributifs : elle va implicitement favoriser certains intérêts au détriment d’autres, faire gagner à certains et perdre à d’autres. De ce fait, elle a toutes les chances d’être « capturée » par des lobbies cherchant à protéger leurs intérêts. En matière de politique commerciale, il n’est pas difficile de trouver des exemples. Les intérêts particuliers de producteurs sont bien vite transformés en « intérêts nationaux ». Les coalitions de producteurs connaissent des coûts d’organisation relativement faibles étant donné qu’ils se regroupent autour d’un intérêt commun, et sont peu nombreux. En revanche les intérêts multiples des millions de consommateurs et contribuables sont immensément plus difficiles à organiser pour contrer ceux des coalitions de producteurs bien organisés. Cette asymétrie donne généralement un avantage à ces derniers.

Par exemple, si la loi Smoot-Hawley a été passée contre l’avis d’une profession, c’est que non seulement l’idéologie des hommes politiques, mais les intérêts sur le marché politique ont prévalu. C’est là un point crucial qui est souvent omis par la plupart des gens qui voient la démocratie comme une espèce d’idéal, alors qu’elle est avant tout un « marché politique ». Et de ce point de vue, la politique politicienne aux Etats-Unis avait fonctionné a plein.

Un exemple bien plus récent permet d’illustrer magnifiquement le problème, en rappelant la question importante des connexions politiques de certains producteurs. À la fin des années 2000 un reportage édifiant avait été réalisé par Canal + sur la guerre de la banane et le lobbying d’Eurodom, union des producteurs antillais de bananes contre la banane américaine. Les lobbyistes avaient leurs entrées à l’Élysée, au Ministère de l’agriculture, ainsi qu’à la Commission européenne. Leur but était évidemment que l’Union européenne continue d’imposer des droits de douane à l’égard des producteurs de bananes concurrents américains. Ces lobbyistes envoyaient même en première ligne à Bruxelles des producteurs africains ACP plaider la cause d’un protectionnisme qui allait bénéficier en réalité aux producteurs français, certainement pas aux français dans leur ensemble.

La perspective mercantiliste participe d’une vision de l’économie centrée essentiellement sur le producteur ou plutôt d’une certaine catégorie de producteurs : ceux qui sont directement concurrencés par les importations et qui ont des connexions politiques. Une perspective plus large devrait nous faire saisir que les producteurs nationaux qui ont besoin de la concurrence des importations, soit pour inciter les producteurs nationaux de leurs intrants à faire attention à leurs prix, soit pour obtenir une diversité plus large de biens intrants.

On comprend que la notion d’intérêts nationaux dans ce contexte n’a plus de sens. Pourtant certaines critiques de la mondialisation ne visent-elle pas juste en relevant l’injustice faite aux pays développés ?

Les pays en développement ne sont-ils pas « exploités » ?

L’ouverture des frontières ne contribue-t-elle pas à exploiter des pays pauvres ? Par exemple, l’image véhiculée par l’alter-mondialisme est souvent celle de firmes exploitant toujours plus les enfants. Or les chiffres montrent exactement le contraire. Les pays qui se joignent au concert de la mondialisation connaissent un net recul du travail des enfants. L’explication n’est pas bien compliquée : avec l’augmentation des revenus, les familles envoient de plus en plus leurs enfants à l’école.

Les positions anti-mondialisation reprennent généralement en chœur l’argument de la « race to the bottom », la « course vers le bas » : les entreprises délocalisent dans les pays où la main d’œuvre est la moins chère pour l’exploiter et se déplacent dès que les salaires augmentent. Notons d’emblée que la proposition est contradictoire puisqu’elle reconnaît que les salaires augmentent peu à peu dans les pays. Et c’est effectivement la réalité. Un élément venant confirmer cela est tout simplement la réduction de la pauvreté des pays qui ont choisi l’ouverture au monde. Comme le prévoit la théorie, vingt ans après les premières réformes visant à ouvrir le pays, la Chine voyait son taux de pauvreté passer de 28 % à 9 %. En Inde, sur sensiblement la même période (1977-2000), le taux passait de 51 % à 26 %.

Si les populations dans les pays en développement se dirigent en priorité vers les usines de multinationales ou de leurs sous-traitants pour y travailler, c’est qu’elles y trouvent leur compte. Elles y sont effectivement généralement mieux payées en comparaison avec les standards locaux. Il est difficile de ne pas voir que ces entreprises contribuent au développement de leur pays et à la hausse de leurs revenus. Le développement fondé sur l’ouverture est un processus. Il ne faut pas nous laisser aveugler par un « effet de position » dans les premières étapes du processus qui peuvent sembler relever de « l’exploitation » du fait des écarts de salaires. Mais rappelons-nous des tigres d’Asie qui nous dépassent presque aujourd’hui, après même pas deux générations (ce qui permet de réaliser que le développement de ces pays signifie un marché supplémentaire à terme pour « nous », et donc des perspectives de croissance pour tout le monde : le nombre impressionnant de touristes chinois aujourd’hui sur les Champs Élysées devrait suffire à nous convaincre…).

Ensuite si course vers le bas il y a, celle-ci est pour l’instant une stratégie très loin d’être systématique. Dans son classique « Made in Monde », Suzanne Berger, qui a suivi un très large panel d’entreprises mondialisées, révèle qu’on ne trouve en réalité pas de stratégie unique de ces entreprises. Il n’existe ainsi pas un modèle unique qui serait celui de la course vers le bas. Cela s’explique en premier lieu par la diversité des « cultures nationales », mais aussi des « cultures d’entreprise » et du rôle de l’histoire. La chercheuse a découvert une étonnante diversité de stratégies concurrentielles visant à satisfaire le client. Il se trouve que la stratégie de réduction des coûts de main d’œuvre n’arrive pas en tête de liste.

On oublie souvent que la production à l’étranger n’est pas toujours une simple délocalisation mais aussi parfois une « localisation supplémentaire » par manque de main d’œuvre locale (pour certaines entreprises textiles en Italie du Nord par exemple). Comme nous l’avons noté plus haut, Apple ne produit pas en Chine fondamentalement pour les salaires plus bas qu’on y trouve, mais davantage pour la main d’œuvre disponible en un temps record.

Retrouvons Berger encore : la course aux bas salaires est généralement une « stratégie perdante » car la délocalisation vers un pays à salaires très bas induit toute une série de coûts supplémentaires :

– « l’information » qu’une entreprise puisse presque « exploiter » ses salariés constitue une très mauvaise publicité qui peut fortement dégrader l’image de marque et la réputation de l’entreprise. Nike a bien compris cela dans les années 2000.

– si les compétences locales ne sont pas au rendez-vous, cela génère des coûts sur la ligne de production, avec des productivités extrêmement basses, que cela soit la main d’œuvre de base ou le contrôle de qualité. S’ensuivent des taux de défectuosité très élevés, et, en parallèle, des difficultés à standardiser certains produits innovants. – Ces types de coûts sont aussi élevés en amont : que cela soit la réparation de machines, mais aussi les infrastructures ou la stabilité politique du pays.

– Les délocalisations supposent des délais de livraisons importants qui ne sont pas toujours acceptables pour les entreprises ayant besoin de réactivité (notamment dans le textile, où les gammes changent plusieurs fois par an). L’avantage d’avoir un marché près de son lieu de production est inestimable, et notamment en relation avec les délais de transports et la nécessité qu’ils soient courts pour pouvoir répondre à la demande rapidement.

– les districts industriels ou « clusters » dans les pays avancés représentent généralement une réserve inestimable de compétences mais aussi d’émulation, dont les entreprises peuvent difficilement se passer.

– le vol des secrets de fabrication est très problématique dans certains pays à bas coûts, avec le risque de se voir concurrencé par un fournisseur.

Coût de la main d’œuvre et efficacité à satisfaire le client sont très souvent déconnectés. Les gains en termes de bas salaires sont largement compensés par tous les coûts de la délocalisation dans les pays en développement, que nous venons de voir. Le recours à la délocalisation est donc loin d’être systématique, ou alors sur certains bas de gamme et certains composants. Les données empiriques ne démontrent pas un transfert massif de capitaux des pays riches vers les pays pauvres, mais des pays riches vers les pays riches. Les premiers bénéficiaires d’investissements directs étrangers (IDE) sont donc les pays riches. L’argument de la course vers le bas ne tient donc pas. En 2013 sur (OCDE) sur les 1384 milliards de dollars de flux entrants d’IDE, les seuls pays du G20 en « accaparaient » 902 milliards.

Il serait très souhaitable qu’il y ait davantage d’investissements étrangers dans les pays en développement. Ces pays ont besoin de « plus de mondialisation » et non pas de moins, car seule leur intégration au grand concert mondial pourra leur permettre de relever le défi du développement. Afin de s’intégrer à ce concert, ils doivent améliorer leur capacité d’accueil en termes de sécurité et de liberté économiques. Faire des affaires dans ces pays ne doit plus être une chose quasi-impossible, comme c’est bien trop souvent le cas, du fait de réglementations iniques, d’une sécurisation très faible de la propriété et plus généralement du non respect de l’état de droit ne permettant pas une nécessaire stabilité des relations contractuelles – et ce pas simplement pour les investisseurs étrangers, mais également pour les nationaux aussi.

Conclusion

Même s’il est encore difficile de mesurer précisément par les statistiques l’impact du commerce international sur la croissance ou l’emploi, du fait de ramifications complexes, il paraît indéniable que cet effet est positif sur le long terme et en moyenne, comme l’histoire du développement récent le prouve. Mais l’ouverture des frontières suffit-elle à impulser le développement ? En réalité une politique d’ouverture commerciale doit s’accompagner de politiques de facilitation du commerce, en termes d’infrastructures portuaires, routières etc. L’administration des pays doit suivre avec des agents et une structure simple, efficace et peu coûteuse. Et l’état de droit doit prévaloir. Les réformes d’ouverture doivent donc constituer un tout cohérent.

Bibliographie indicative

Acemoglu, Daron, David Autor, David Dorn Gordon H. Hanson et Brendan Price (2014) « The rise of China and the future of US manufacturing », VOX CEPR’s Policy Portal, 28 September.

Anderson Lill et Ronald Babula (2008) « The link Between Openness and Long-Run Economic Growth », Journal of International Commerce and Economics, July.

Banque de France (2015) Rapport annuel de la balance des paiements et la position extérieure de la France : 2014, Juin 2015.

Bhagwati, Jaghdish (2006) In defence of globalization, Oxford Univeristy Press.

Berger, Suzanne (2006) Made in Monde, Seuil.

Boudreaux, Don (2004) « A Deficit of Understanding », 1er avril, Foundation for Economic Education.

Brückner, Markus et Daniel Lederman (2012) « Trade Causes Growth in Sub-Saharan Africa », The World Bank, Policy Research Working Paper 6007, march.

Douanes françaises : Aperçu du commerce extérieur de la France (données de référence: Février 2016)

Griswold, Daniel (2011) The Trade-Balance Creed : Debunking the Belief that Imports and Trade Deficits Are a ‘Drag on Growth’, CATO Institute, Center for Trade Policy Studies, Study N° 45.

Griswold, Daniel (2007) The Trading Up : How Expanding Trade Has Delivered Better Jobs and Higher Living Standards for Americans Workers, CATO Institute, Center for Trade Policy Studies, Study N° 37.

Ikenson, Daniel (2009) Made on Earth : How Global Economic Integration renders trade policy Obsolete, CATO Institute, Center for Trade Policy Studies, Study N° 42.

Ikenson, Daniel et Alec ven Gelder (2010) « Les importations chinoises sont celles de tout le monde », LibreAfrique.org, 12 février.

Ikenson, Daniel (2011) Economic Self-Flagellation : How US Anti-Dumping Policy Subverts the National Export Initiative, CATO Institute, Center for Trade Policy Studies, Study N° 46.

Melitz, marc et Stephen Redding (2014) « Missing gains from trade ? », NBER WP 19810.

Mueller, Anthony (2006) « The Hidden Dangers of Trade Deficits », Mises Daily, 4 décembre.

OCDE (2010) How imports improve productivity and competitiveness, OCDE.

OCDE (2012) Policy Priorities for International Trade and Jobs, edité par Douglas Lippoldt, OCDE.

Olson, Ryan et Anthony Kim

Rilye Kim, Brian et Terry Miller (2015) « 2016 Index of Economic Freedom : Yet More Evidence of Free Trade’s Benefits », Backgrounder N° 3086, December 18.

Salin, Pascal (1991) Macroéconomie, PUF.

Scissors Derek et Terry Miller (2012) Trade Freedom : How Imports Support US Jobs, Backgrounder 2725, September 11.

Tahir, Mohammad et Dk Hajah Norulazidah Binti Pg Haji Omar Alli (2013) « The Relationshionship Between Trade and Income : The Case of Developed Countries », International Research Journal of Finance and Economics, Issue 111, July.

The Economist (2008) « The Battle of Smoot-Hawley » The Economist, December 18.

The Economist (2016) « Trade in the Balance » The Economist, February 6.

Tonnelier, Audrey (2016) « Grâce au pétrole, le déficit commercial de la France s’est réduit », Le Monde, 5 février.

Verdevoye, Alain-Gabriel (2012) « Montebourg veut taxer les importations de voitures coréennes : un mauvais coup pour … Renault et GM, allié de PSA », La Tribune, 23 octobre.

Wacziard et Karen Horn Welch (2008) « Trade Liberalization and Growth : New Evidence », The World Bank Economic Review, vol 22, No 2, pp. 187-231.

Wall Street Journal (2016) « Making Depressions Great Again », Wall Street Journal, 29 février.

3 commentaires

Non la mondialisation est aussi dangereuse que le protectionisme

Je ne suis pas d'accord avec vous. Je travaille en prestation intellectuelle sur des projets internationaux. Ma societe pour garder les prix du marche a comme vous l'exposer tres bien recours a l'importation. 80% des expatries sont des etrangers payes dans leur pays d'origine. Dans les annees 60 c'etait 100% de francais. Conclusion moins de boulot pour les francais plus pour les autres. Si on n'avait pas un socialisme rampant depuis Giscard en 1974 on n'aurait pas a importer autant qu'on le fait pour rester concurrentiel.

Autre example dans les annees 80 l'armee avait fait un appel d'offre pour des pijamas. Un producteur francais proposait un prix 10% plus cher qu'un importateur de l'ile Maurice. L'armee avait demande une derogation au gouvernement pour signer avec le francais par patriotisme. Ce dernier disait que sans ce marche c'etait n chomeurs en plus. Le cout global est donc les chomeurs + les pijamas mauriciens ou les pijamas francais. En faisant votre raisonement qu'en cout direct on voit bien que tout est fausse.

Autre exemple le textile il ne reste en France que des niches qui vont etre concurrencees par la Chine qui lance ses produits de luxe.

Le probleme est le cout de l'etat. Sans mise en concurrence des etats avec notre socialisme au pouvoir depuis 1974 on ne pourra jamais concurrencer le mondialisme. On s'en sort jusqu'a present parce que le fisc triche (derogation, detaxation, exoneration…) pour certains marches, parce que l'etat compense par un endettement croissant.

C'est sur que le protectionnisme Coree du nord n'est pas terrible mais c'est aussi du au communisme et a son leader. En Argentine ce n'est pas beau non plus.

La mondialisation ou on n'exportera plus rien car trop cher donnera un pays sous perfusion comme l'exemple grec.

Le probleme est plus la place de l'etat que les avantages et inconvenient du mondialisme. Pour un mondialisme liberal l'etat doit etre minimal et liberal pour un mondialisme etatique on peut tout inventer.

Leurres

Les ministres métèques ont été engagés pour faire semblant d’être les auteurs de lois affublées de leur nom, que ce soit à la justice, à l’enseignement ou au travail. Ils sont le leurre de leurs tireurs de ficelles.

Contre les formes modernes et sournoises de libéralisme d'exploitation et d'intermédiaires

J'aimerai pousser une gueulante au sujet des nouvelles entreprises qui apparaissent ces temps ci, et qui proposent aux particuliers comme aux professionnels des services divers, soi-disant indispensables. Les livreurs à domicile, les "app" qui simplifient la vie, et tous les autres intermédiaires à la foodora ne devraient tout simplement pas exister.

Pourquoi ?

Un commerce nait d'un besoin réel, tangible et existant, et non d'un pseudo-désir de consommateur sur-gâté. On ne vend pas la satisfaction d'un caprice : on vend un produit nécessaire.

Le gros problème avec ce genre d'entreprises, c'est qu'elles ont tendance à rajouter des intermédiaires entre le produit et le client. Et, qui dit intermédaire, dit augmentation des coûts,dit perte de pouvoir d'achat ou floutage du consommateur, et dit inflation et économie pervertie. Il faudrait que tous les commerces soient de la forme d'edf (http://electricite-agence.fr/edf/) qui répond à un besoin.

Merci pour votre attention,

Bonne journée.

B.D.