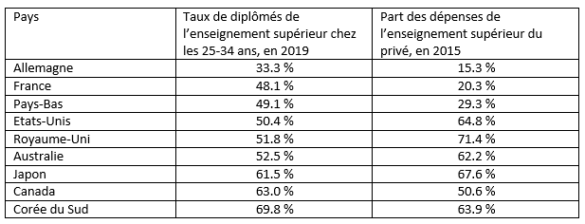

• Le classement mondial des universités QS révèle que les meilleures sont américaines et britanniques. La France s’y trouve à la 11e place (et 5e en Europe).

• Le taux de diplômés par pays ainsi que le classement des meilleures universités sont liés à la part du privé dans l’enseignement supérieur. Plus le privé est important, plus le taux de diplômés et le nombre de bonnes universités sont élevés.

• Les modèles anglo-saxons sont victimes de clichés injustifiés, notamment sur le sort des étudiants. Les chiffres le montrent.

L’IREF propose :

• de réformer le baccalauréat afin d’en faire un véritable examen de présélection préalable à celui d’entrée à l’université.

• de transformer le système monopolistique universitaire français public et faussement gratuit, en un système concurrentiel et privé. Chaque université devra être autonome dans son fonctionnement, dans ses critères de sélection et d’octroi des diplômes.

• de libéraliser l’enseignement supérieur afin de permettre la création de nouvelles universités et de nouveaux diplômes. Cela implique également de dé-fonctionnariser le statut de professeur d’université.

• de faciliter l’octroi de prêts garantis par l’Etat, d’encourager les partenariats entre les entreprises et les universités, et de favoriser l’emploi pour les étudiants. L’Etat aurait un rôle de régulateur des programmes, et pourrait se concentrer sur le versement de bourses.

Les classements internationaux des meilleures universités démontrent que la France est à la traîne. Seules cinq universités et grandes écoles françaises sont présentes dans le top 200 du classement QS, contre 12 en Allemagne, 26 au Royaume-Uni et 45 aux Etats-Unis. Ces deux derniers pays possèdent des modèles qui font la part belle au secteur privé, avec des résultats très satisfaisants. Permettre la libre concurrence dans l’université française, la rendre payante, tout en facilitant l’octroi de prêts ou de jobs étudiants serait bénéfique pour l’ensemble de la communauté universitaire. La qualité des cours délivrés et de la recherche n’en serait qu’augmentée.

La rentrée universitaire a été compliquée à organiser, d’une part à cause de la COVID-19, d’autre part parce que le nombre d’inscrits dans les facs a explosé, le taux de réussite au baccalauréat 2020 ayant battu des records. Il est courant d’entendre dire que les étudiants français ont de la chance d’avoir une université gratuite et ouverte à tous. Les médias, les professeurs, tous ceux qui le répètent à l’envi, ne citent en revanche presque jamais ces chiffres : 56% d’échecs en première année de licence (année 2018), un diplôme que seulement 30% des étudiants décrochent au bout de trois ans.

I- Le classement des universités : la France loin derrière les grandes nations

Pour comparer les meilleures universités au niveau mondial, nous disposons de trois classements de référence : le Times Higher Education World University Rankings, l’Academic Ranking of World Universities (ou classement de Shanghaï), et le QS World University Rankings. C’est ce dernier que nous retiendrons, car sa méthodologie est la plus cohérente. Celui du Times intègre des critères satellites comme l’égalité entre les genres, la qualité de vie dans l’université, la réduction des inégalités, l’action pour le climat, etc. Or ici, ce sont les performances purement universitaires que nous souhaitons comparer. En ce qui concerne le classement de Shanghaï, il utilise des critères trop restreints qui ne prennent pas en compte, par exemple, l’attractivité d’une université.

Le classement QS est établi à l’aide de six outils de mesure simples qui, selon nous, captent efficacement les performances des universités :

– la réputation académique (40 % de la note) qui rassemble les avis de plus de 100 000 experts et professionnels de l’enseignement supérieur, portant sur la qualité de l’enseignement et de la recherche.

– la réputation auprès des employeurs (10 % de la note) qui rassemble les avis de près de 50 000 employeurs sur les compétences et les capacités d’adaptation des diplômés de chaque école.

– le ratio professeurs/étudiants (20 % de la note) qui détermine la qualité de l’enseignement.

– le nombre de citations des travaux d’une faculté (20 % de la note), qui cote la qualité de la recherche universitaire, en fonction du nombre de professeurs.

– le ratio de professeurs internationaux (5 % de la note), qui évalue la capacité des universités à attirer des professeurs venant du monde entier.

– le ratio d’étudiants internationaux (5% de la note), qui évalue la capacité des universités à attirer des étudiants venant du monde entier.

Regardons quelques scores.

Les trois premières universités (et écoles) françaises se classent respectivement à la 52e place pour l’université PSL (Paris,Sciences et Lettres), 61e pour l’Ecole polytechnique et 83e pour Sorbonne Université.

En Allemagne, les trois premières universités se classent 50e, 63e et 64e : l’Université technique de Munich, l’Université de Munich Ludwig-Maximilians, et l’Université Ruprecht-Karls d’Heidelberg.

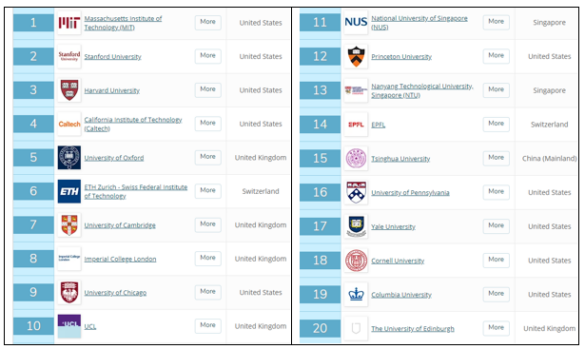

Deux pays surclassent tous les autres : les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Les Etats-Unis sont surreprésentés avec cinq universités dans le top 10 et un podium 100 % américain (MIT, Stanford, Harvard).

Top 20 des meilleures universités mondiales du QS World UniversityRankings 2021

La première université européenne est Oxford, à la 5e place, suivie par l’ETH Zurich, l’Institut fédéral suisse de Technologie. La Grande-Bretagne compte 4 universités dans le top 10, et 5 dans le top 20 contre 10 pour les Etats-Unis, soit la moitié des meilleures universités. Les ¾ des universités les mieux cotées viennent de ces deux pays. Nous avons donc dans le top 20 des meilleures universités : 10 américaines (50 %), 5 britanniques (25 %), 2 suisses, 2 singapouriennes, et une chinoise.

Elargissons notre comparaison au top 100 des meilleures universités, puis au top 200.

Présence de grandes écoles et d’universités dans le top 100 du classement QS 2021, par pays

Dans le top 100, la France fait jeu égal avec l’Allemagne, la Suisse et le Canada. Mais elle chute dans le top 200 avec seulement 5 universités, battue par l’Allemagne (12), les Pays-Bas (9) et la Suisse (7).

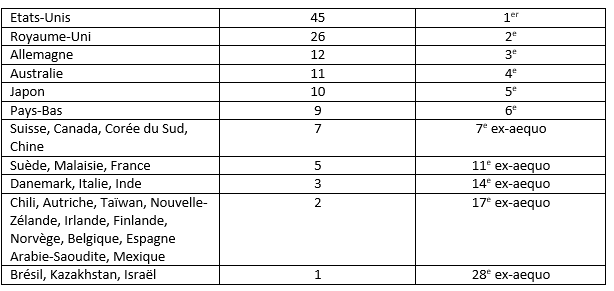

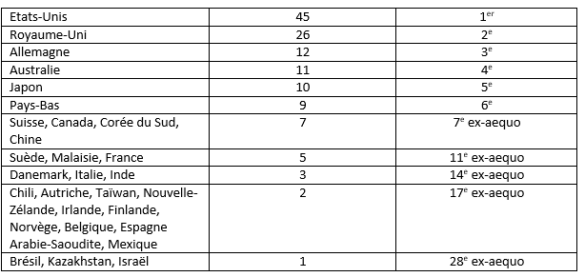

Classement par pays de la présence de grandes écoles et d’universités dans le top 200 du classement QS 2021

La France est donc à égalité avec la Suède et la Malaisie en nombre d’universités et de grandes écoles présentes dans le top 200 du classement QS.

Sur les 200 meilleures universités du monde selon QZ, 45 sont donc américaines, soit presque le quart. L’Allemagne, au même niveau que la France dans les 100 premières, s’envole pour devenir la troisième puissance universitaire derrière l’Australie et le Japon. La Suisse et les Pays-Bas, malgré un nombre d’habitants peu élevé, sont bien placés. Au seul niveau européen, le Royaume-Uni est largement le leader, suivi par l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse au pied du podium. La France se retrouve 5e à égalité avec la Suède.

En affinant le résultat de la France, nous découvrons que trois grandes écoles figurent dans ce top 200, l’Ecole polytechnique (61e), Centrale Supélec (138e) et l’ENS Lyon (161e). Il n’y a donc réellement que 2 universités publiques qui sont l’Université PSL – Paris Sciences & Lettres – (52e) et Sorbonne Université (83e). A cela il faut rappeler que l’Université PSL possède un fonctionnement particulier pour une université publique, équivalant au privé (si ce n’est plus exigeant) en ce qui concerne le recrutement des étudiants.

L’école formatrice des « grands cadres de la Nation », Sciences Po Paris, n’est qu’à la 242e place des meilleures écoles mondiales.

Le classement QS existe aussi par filières. Il ne prend cependant en compte que quatre critères : la réputation académique, la réputation auprès des employeurs, et deux critères spécialisés sur les citations (le nombre de citations par article, et l’H-index qui mesure la productivité scientifique ainsi que l’impact d’un scientifique ou d’un département en fonction du niveau de citation de ses publications.)Sciences Po, médiocre dans le classement général, se hisse en revanche à la 2e place des écoles spécialisées dans la catégorie sciences politiques, à égalité avec Princeton. Mais c’est bien la seule exception : aucune université française ne se trouve dans le top 25 en arts et humanités, en ingénierie, en sciences sociales et management, en sciences de la vie et médecine, en sciences naturelles, en architecture, en chimie, en histoire, en économie, en informatique, en sociologie, en biologie, etc. En gestion et finance, HEC est à la… 19e place. Peu satisfaisant pour l’école de commerce de référence.

La France n’a donc pas les meilleures universités et écoles du monde, ni même d’Europe. Les classements généraux ou par spécialités sont dominés par les grandes universités américaines et anglaises. Ces piètres résultats de notre pays sont en partie corrélés à la part du public dans l’enseignement supérieur.

II- Enseignement supérieur : plus de privé pour plus de diplômés

Les modèles américains et britanniques sont très critiqués par les Français, mais aussi par les européens continentaux en général. Pourtant, les chiffres du classement QS montrent bien qu’ils produisent les meilleures universités mondiales, et de loin.

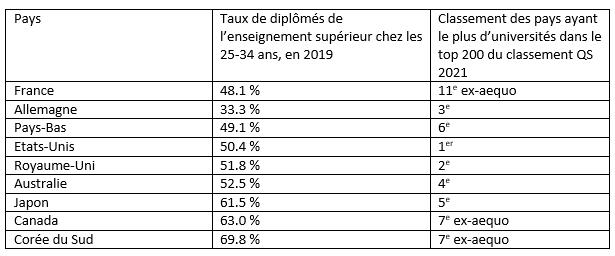

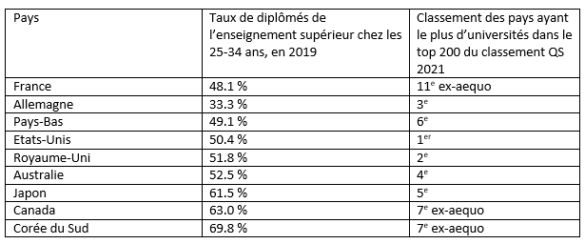

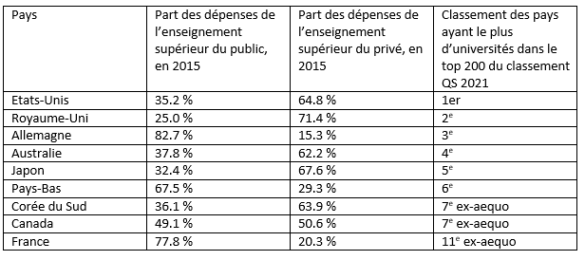

Les principales critiques visent les frais d’inscription trop élevés, qui forcent les étudiants à s’endetter. Les études seraient donc réservées aux plus fortunés, laissant les plus pauvres sur les berges, quels que soient leur mérite. Mauvais argument, comme le montre le tableau ci-dessous, qui indique le pourcentage de diplômés de diplômés de l’enseignement supérieur chez les 25-34 ans en 2019. Et montre que les Etats-Unis et le Royaume-Uni en ont plus que la France.

Comparaison du taux de diplômés par rapport au classement QS des meilleures universités

La Suède, 11e des pays ayant les meilleures universités, ne rate que de peu sa place dans ce tableau. Sinon, nous observons clairement que les pays les mieux classés dans le top 200 ont un taux de diplômés de l’enseignement supérieur majoritaire dans la population des 25-34 ans. A l’exception notable de l’Allemagne, dont le système est presque en totalité public (comme nous le verrons dans le tableau ci-dessous) mais néanmoins très strict, avec une sélection des élèves dès le collège. Seule une minorité (33 %) va étudier dans le supérieur. Le système allemand privilégie l’apprentissage et la formation professionnelle, au point que des études longues à bac+5 deviennent moins intéressantes. La différence de salaire ensuite, tout au long de la vie est assez faible entre un grand diplômé et un plombier, par exemple. Ce n’est pas le cas en Angleterre ni aux Etats-Unis.

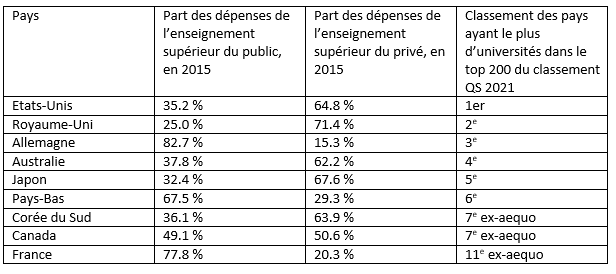

Autre fait intéressant, les Etats ayant les meilleures universités, excepté l’Allemagne, sont ceux où la part du privé est la plus importante dans les dépenses consacrées à l’enseignement supérieur.

Comparaison du taux de dépenses du public et du privé dans l’enseignement supérieur, par rapport au classement QS des meilleures universités

Comme nous pouvons le voir, quatre des cinq pays ayant les meilleures universités ont une part du privé dans l’enseignement supérieur qui dépasse 60 %. Ainsi donc, hormis l’Allemagne dont le système public sélectionne drastiquement les élèves dès le collège, on observe que quatre des cinq pays ayant les meilleures universités ont une part du privé de plus de 60 % dans l’enseignement supérieur.

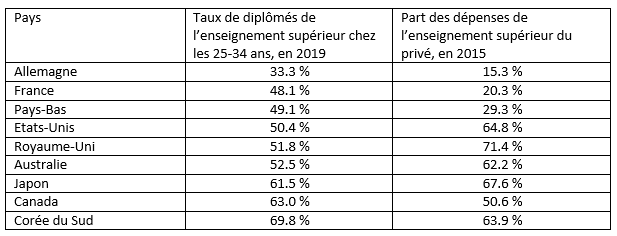

Cela se vérifie également avec le nombre de diplômés du supérieur. En effet, plus la part du privé dans les universités est élevée, plus le taux de diplômés l’est aussi. Aux deux extrêmes de ce tableau, la Corée du sud, pays ayant 69,8% diplômés chez le 25-34 ans, le plus fort taux, la part du privé est 63.9 %. Et l’Allemagne, 33 % de diplômés et 15,3% de privé.

Comparaison entre le taux de diplômés et la part des dépenses du privé dans l’enseignement supérieur

Le constat est net : plus il y a de privé dans le secteur universitaire, plus il y a de diplômés dans la vie active, venant des meilleures universités mondiales. Et les deux pays en tête des classements, tous les deux anglo-saxons, sont les plus performants. Les critiques ne peuvent rien contre ces chiffres. Elles montrent seulement une méconnaissance des réalités.

III- Les modèles américains et britanniques, loin des clichés

+A- Pour les étudiants, des aides, des prêts garantis et du travail+

Pour la plupart des Français, le système éducatif américain est trop libéral : il est soumis au méchant marché, il est donc trop inégalitaire et inabordable pour une grande partie de la population. Les montants des frais de scolarité, à première vue extravagants, sont pour beaucoup dans cette réputation. Pourtant, comme nous l’avons vu précédemment, le taux de diplômés chez les 25-34 ans est plus élevé aux Etats-Unis qu’en France, 50.4 % contre 48.1 %.

Un examen attentif montre que système éducatif des grandes universités privées américaines est très bien organisé, et beaucoup moins injuste qu’on ne le dit.

En principe, pour intégrer une des six plus prestigieuses universités américaines, toutes dans le top 20 mondial, un étudiant doit verser entre 48 900 à 61 000 dollars par an (environ 41 500 à 51 770 euros). La moyenne du coût annuel des universités américaines privées est de 35 000 dollars (29 700 euros). Donc, toujours en principe, il faut être très riche ou accepter de s’endetter quasi à vie. Mais tous les étudiants peuvent bénéficier d’aides financières, et elles sont mêmes importantes.

Elles peuvent prendre différentes formes :

– des dons purs et simples que les étudiants reçoivent sur un seul critère, le revenu des parents. Ils sont de sources variées : l’université elle-même, des organismes philanthropiques, des subventions publiques en petite partie.

– des dons d’anciens étudiants souhaitant remercier l’université qui leur a permis de réussir. Certains s’élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars.

– des partenariats entre les universités et des entreprises qui, en échange du lancement de programmes de recherche universitaire dont elles tireront profit, s’engagent à apporter un financement conséquent.

Ces aides permettent à une grande partie des étudiants venant de familles pauvres ou issus de la classe moyenne, d’intégrer de très bonnes universités. Rappelons ces exemples : une famille gagnant moins de 13 500 dollars par mois n’acquittera aucun frais de scolarité à Princeton (12ème université mondiale selon le classement QS) ; 38 % des étudiants du MIT (meilleure université mondiale) ne règlent aucun frais de scolarité ; pour les six meilleures universités américaines, 100% des étudiants ayant besoin d’une aide financière l’ont obtenue. On est très loin d’un élitisme et d’une ségrégation impitoyables !

Hors ces universités prestigieuses, d’autres institutions attirent les étudiants américains et la multitude d’étudiants étrangers qui n’auraient pas le niveau requis. Comme les « community colleges », des établissements de proximité aux frais de scolarité abordables, dont la flexibilité permet aux étudiants d’avoir un job à côté, ce dont deux tiers environ profitent. Ils délivrent une formation en deux ans, sans sélection à l’entrée, et avec la possibilité d’intégrer une université directement en troisième année. Quelque 7 millions d’étudiants y sont inscrits. Ces community colleges bénéficient de financement public venant des états américains notamment, mais aussi de fédérations professionnelles. Même dans le public, l’entreprise n’est pas loin.

Rappelons aussi que, dans les grandes universités, le nombre d’étudiants obligés de s’endetter est assez faible : 17 % à Princeton et 22% au MIT, pour reprendre nos deux universités de référence. Et que cette dette sera rapidement remboursée, puisque ces étudiants ont toutes les chances de faire partie des élites, quel que soit leur domaine. Et pour ceux qui n’atteindraient pas des niveaux de rémunération suffisants, ils bénéficient de toute façon du programme Pay As you Earn, qui limite les remboursements à 10% du revenu. Le solde non remboursé peut dans certains cas être abandonné après 20 dans de vie professionnelle, voire 10 ans si l’ancien étudiant travaille pour un Etat ou pour une organisation à but non lucratif.

En Grande-Bretagne aussi, l’emprunt est facilité. Les jeunes Anglais peuvent bénéficier de prêts avantageux à bas taux, d’une durée de 30 ans et garantis par l’Etat. Le remboursement n’est d’ailleurs exigible que lorsque que l’emprunteur gagne plus de 21 000 livres par an, avec des mensualités ne dépassant pas 9 % des revenus.

Aux USA comme en Grande-Bretagne, il est en outre bien plus facile qu’en France de trouver un job. Cela fait partie intégrante de la vie estudiantine. Les universités elles-mêmes font tout pour aider leurs étudiants à cet effet, elles leurs proposent même des petits boulots, les entreprises aussi dans le cadre de partenariats école-entreprise. Rien de tout cela dans notre pays, où les politiques, comme une grande partie des intéressés, considèrent qu’il n’est pas normal d’être obligé de travailler pour payer ses études. Tout juste si l’on ne considère pas qu’il s’agit d’une forme d’esclavagisme !

Flagrante différence de mentalité. En France, les études sont un dû. Outre-Atlantique, elles sont un investissement.

+B- Le professeur est un cadre comme un autre+

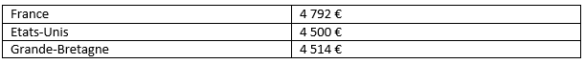

Autre cliché, la rémunération des professeurs dans les pays anglo-saxons. Beaucoup de Français pensent qu’elle est très basse. Là encore, la réalité est bien différente.

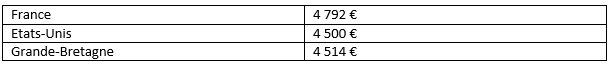

Le tableau ci-dessous montre il est vrai que le salaire moyen de l’ensemble des professeurs d’universités est plus bas aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, qu’en France.

Salaire moyen des professeurs d’université

Mais, correction essentielle, le salaire des professeurs d’université français est plafonné à 6457,34 € par mois, un salaire réservé à la classe « exceptionnelle » des professeurs d’université. Quelle que soit sa qualité de chercheur, quels que soient ses résultats. Même rigidité en bas de l’échelle : un professeur d’université débutant est automatiquement payé 3125,58 €, sans évaluation.

C’est tout l’inverse en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis où le salaire est non seulement très progressif, mais lié à la qualité de l’enseignement. Au Royaume-Uni, il peut atteindre 7 700 euros par mois ! Aux Etats-Unis, dans les grandes universités, 200 000 par an. Le salaire moyen des professeurs d’Harvard en 2019 était de 226 394 dollars, soit plus de 16 000 € mensuel. Le salaire est corrélé à la performance et au niveau des enseignants, selon des modalités que nous verrons plus loin. Ce qui évidemment les pousse se renouveler sans cesse et à s’améliorer. Alors qu’en France, rien n’interdit à un professeur de rabâcher le même cours d’année en année. Poste assuré, salaire fixe, aucune sanction même si le taux d’échec des étudiants est important.

Une université peut donc fonctionner comme une entreprise, et ses enseignants travailler comme n’importe quel employé du privé. L’université de Manchester, par exemple, est représentative des grosses différences qui existent entre les systèmes anglais et français (cf. étude IREF). Manchester est à la 27e place dans le classement QS World University Rankings 2021, bien haut devant la Sorbonne. Cela s’explique en particulier par un fonctionnement totalement différent.

Première opposition majeure, elle n’est pas fonctionnarisée. Ceux qui souhaitent y enseigner ou y faire de la recherche envoient leur CV et sont éventuellement convoqués pour un entretien d’embauche, comme dans le privé. Le salaire est négociable, le budget alloué au poste également : rien n’est figé, rien n’est fixé au préalable, comme dans l’enseignement public français. L’université de Manchester a le statut d’une « independent corporation » avec plusieurs fondations au travers desquelles elle reçoit de nombreux dons privés. Elle dispose d’un budget de 987 millions de livres sterlings (soit plus de 1 milliard € !) dont 237 proviennent de contrats de recherche et de dons. Elle compte 10 400 employés et plus de 39 000 étudiants. Des chiffres qui feraient rougir les meilleures universités parisiennes.

La direction de l’établissement est en lien étroit avec le privé. D’anciens cadres d’entreprises diverses et variées font partie de son conseil d’administration (c’est la norme dans toutes les universités britanniques), pour le plus grand bénéfice des étudiants et de leur future carrière. Un cadre du privé comprend en général mieux les enjeux du marché qu’un professeur fonctionnaire…

Les étudiants ne sont pas sélectionnés par un algorithme piloté par l’Etat comme en France, mais sur consultation de leur dossier et après avoir été reçus par une équipe du département dans lequel ils postulent. Tout le monde, avec un bon dossier scolaire, a donc sa chance. Les frais de scolarité s’élèvent à près de 10.000€ mais, comme nous l’avons dit plus haut, entre les bourses et les jobs, ils sont souvent presque entièrement couverts.

Autre point de divergence avec le système français, les étudiants jouent un rôle très actif dans le fonctionnement de l’université. Ils interviennent en effet dans la notation des enseignants. Ceux-ci, étant des employés sous contrat renouvelable qui doivent faire leurs preuves, sont constamment évalués. La direction attend des résultats et demande leur avis aux principaux intéressés. Nous sommes bien loin du statut de fonctionnaire inamovible !

Le marché universitaire offre une myriade de possibilités, et un enseignant peut changer d’université assez souvent. Cette situation concurrentielle rend les universités plus performantes car elles cherchent à embaucher les meilleurs. Quant aux enseignants-chercheurs, ils n’ont pas non plus le loisir de ronronner : ils doivent fournir des résultats tangibles. .

Le système anglo-saxon n’est peut-être pas parfait, mais il offre une qualité d’enseignement inégalée ainsi que des opportunités professionnelles incomparables tant pour les étudiants que pour les professeurs. Liberté, flexibilité et concurrence sont ses grands atouts. A l’inverse des maux dont souffre l’université française: fonctionnarisation, rigidité, mainmise de l’Etat. Si la France veut remonter dans les classements internationaux, elle doit libéraliser son Université.

IV- La nécessité de libérer l’Université française

+A – L’université payante responsabilise l’étudiant+

Les étudiants français, comme leurs parents, s’alarment des tarifs des grandes écoles ou de certaines universités privées. Ils sont habitués à l’école et l’université « gratuites », qui sont en réalité payées par l’impôt. Il faudrait pourtant inverser le système en diminuant drastiquement les impôts, qui ne serviront plus à financer les universités, et rendre payantes ces dernières par les étudiants ou leurs parents.

Le système de l’université payante responsabilise les étudiants. En France, il arrive assez souvent qu’on s’inscrive en première année de faculté pour le plaisir, parce qu’on ne sait pas quoi faire d’autre ou pour bénéficier du statut d’étudiant, en attendant. Notre système leur a longtemps fait croire que tout est gratuit, que la vie professionnelle sera facile et que le diplôme conduit forcément à l’obtention d’un travail bien payé et d’une carrière tout tracée. C’est un peu moins vrai depuis quelques années, mais c’est encore gravé dans les mentalités et le nombre d’étudiants qui n’iront jamais au bout de leur cursus reste élevé. Il est donc pertinent de se poser la question : pourquoi faire payer le contribuable pour une fraction importante d’années perdues, qui ne déboucheront jamais sur rien et n’apporteront rien, ni à lui ni à la communauté ? Si chaque lycéen savait qu’il devra lui-même financer ses études, il prendrait bien mieux conscience de leur valeur, réfléchirait à deux fois avant de se lancer et il n’y en aurait probablement plus beaucoup pour bloquer les facs… ce qui n’arrive d’ailleurs quasiment jamais dans le privé !

En réalité, une année d’étude universitaire en France coûte en moyenne 14 000 € au contribuable, et non pas seulement 170 euros en licence ou 243 euros en master, comme les frais d’inscription actuels semblent l’indiquer.

Faire payer les études à leur véritable prix, c’est aussi rendre les universités véritablement indépendantes de l’Etat. C’est les mettre en concurrence, ce qui les forcera à améliorer la qualité des enseignements, des locaux et des services offerts aux étudiants. Elles auront également plus de moyens, et pourront mieux rémunérer leurs enseignants.

+B – La nécessaire lutte contre le monopole de l’Etat dans l’enseignement supérieur+

Le problème est aussi et peut-être plus encore celui du monopole de l’Etat. Avec notamment Parcoursup, l’Etat veut gérer chaque admission dans l’enseignement supérieur, sans laisser de choix aux universités. Les étudiants sont les premières victimes de ce système, beaucoup ne trouvant aucune place à cause d’un algorithme non-transparent. Ce serait pourtant plus facile et moins coûteux si l’Education nationale acceptait enfin de perdre son monopole en la matière.

Ce monopole étatique s’inscrit dans l’article 1er de la loi de 1880 qui consacre le droit exclusif des facultés de l’Etat à faire passer les examens et épreuves pratiques qui déterminent les grades du baccalauréat, de la licence et du doctorat. Certes, diverses lois, dont la loi Savary de 1984, ont créé des brèches dans ce monopole en permettant des conventions entre établissements privés et publics (article L719-10 du Code de l’éducation), puis en décidant en 1999 d’un nouveau grade de « mastaire » (rebaptisé « master » en 2002), que le ministre de l’Education peut autoriser, par décret, des établissements publics aussi bien que privés à délivrer.

Mais le gouvernement reste le seul maître des habilitations. Donc, pas de saine concurrence entre les écoles et les diplômes, le meilleur outil pour juger de leurs réelles qualités. De gros blocages aussi dans d’éventuels désirs d’ouverture, de diversification, d’améliorations dans l’université française pour la rendre vraiment compétitive et capable de répondre aux besoins d’une jeunesse en mouvement, qui d’ailleurs n’hésite pas à s’expatrier quand ses aspirations se heurtent à des murs. Pour preuve, ces milliers de jeunes Français qui vont en Belgique pour y étudier la médecine ou les métiers vétérinaires. Dans une Europe qui reconnaît l’équivalence des diplômes, le monopole de l’Etat est désuet.

Le président Pompidou émettait l’idée, dans son livre Le nœud Gordien (écrit après les événements de mai 68 et paru après sa mort), de libéraliser le secteur. Il était partisan de l’autonomie des universités.

Il tenait le baccalauréat national pour une « absurdité » qu’il serait souhaitable de supprimer. « J’estime, écrivait-il, que chaque établissement secondaire, ou – à titre de transition – chaque académie départementale, devrait attribuer aux élèves ayant suivi les cours de l’enseignement secondaire un diplôme indiquant qu’il a fait ses études dans des conditions bonnes, moyennes ou médiocres. […] Il s’agit de délivrer un certificat indiquant le niveau atteint par l’enfant à la fin des études secondaires, dans l’option qu’il avait choisie, […] »

Il va plus loin encore quelques lignes plus loin : « L’autonomie des universités ne comporterait-elle pas logiquement comme aboutissement la liberté d’attribuer aux étudiants, dans des formes et suivant des règles fixées par chaque université, les titres et diplômes de son choix ? ». Un même diplôme n’a pas la même valeur selon qu’il est décroché dans une université médiocre ou dans la meilleure université de France. Personne ne s’y tromperait, surtout pas les entreprises. Et les résultats des examens et concours exigés pour les emplois d’Etat seraient aussi de bons indicateurs du niveau des diplômes universitaires en fonction de leur provenance. Ce qui, conclut George Pompidou, « contribuerait à ‘’classer’’ les universités, c’est-à-dire, rapidement, déclasser les mauvaises. »

+C- Nos solutions pour libérer l’université française+

L’université française ne s’en sortira qu’avec de véritables réformes structurelles. C’est de toute la machine qu’il convient de changer le logiciel.

Il semble donc crucial d’opérer les modifications suivantes afin de rendre ses lettres de noblesse au pays ayant hébergé les premières universités d’Europe :

1. Réformer le baccalauréat afin d’en faire un vrai examen d’entrée à l’université. Ce qui suppose de réformer aussi le fonctionnement du lycée, du collège, et le brevet.

2. Introduire en outre, dès la licence, une sélection propre à chaque université qui en fixera elle-même les modalités : examen, concours, admission sur dossier, avec examen oral ou non.

3. Rendre l’université privée et payante. Comme nous l’avons vu dans cette étude, il serait très bénéfique, sur tous les plans, que les universités soient autonomes, donc privées et payantes. Des systèmes de bourses, délivrées au mérite par l’Etat ou les régions, seraient possibles. Chaque université, en fonction de ses moyens, pourrait aussi en attribuer, ou ajuster le montant des frais d’inscription en fonction des revenus des parents comme le font certains Instituts catholiques. Il serait également nécessaire de faciliter l’obtention d’un job étudiant, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’université. Enfin, l’Etat pourrait (comme en Angleterre) garantir des prêts spéciaux pour les étudiants. Il pourrait, autre option, gérer des établissements (avec la participation des régions et de branches professionnelles) à l’image des « community colleges » américains, en créant des passerelles avec les universités. Par exemple, un établissement par académie, une sélection moins poussée et des frais moins élevés, l’obtention d’un diplôme de base en deux ou trois ans et la possibilité, pour les meilleurs étudiants, d’intégrer une université.

4. Libéraliser l’enseignement supérieur. Privatiser les universités existantes est une chose, mais il ne faut pas figer le maillage ni les diplômes. Afin d’encourager la création d’universités privées, il serait bon de libéraliser l’enseignement supérieur en changeant l’article L731-14 du Code de l’éducation (qui stipule que « les établissements supérieurs d’enseignement privé ne peuvent en aucun cas prendre le titre d’université ») et le remplacer par le texte suivant : « Les établissements d’enseignement supérieur privés peuvent prendre le titre d’université sous réserve de justifier de la qualité et de la probité de leur enseignement. Les certificats d’études qu’on y juge peuvent porter le titre de licence, de master ou de doctorat. »

5. Dé-fonctionnariser le statut de professeur d’université. Il ne devrait pas jouir d’un poste assuré à vie, avec une grille de salaire fixe. Il devrait au contraire être considéré comme un cadre supérieur dans une entreprise, ayant une obligation de résultat fixée par l’université lui proposant un contrat.

L’université française doit se réformer, de fond en comble. Mais pour qu’elle devienne véritablement le lieu de la réussite, c’est également l’ensemble du système éducatif français qui doit évoluer vers plus de liberté, plus de mérite, plus de connaissances, plus de travail.

Sources :

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

https://data.oecd.org/fr/eduatt/diplomes-de-l-enseignement-superieur.htm

https://data.oecd.org/fr/eduresource/depenses-de-l-enseignement-superieur.htm#indicator-chart

Frais de scolarité dans les universités américaines : très élevés mais couverts par les aides !

https://academicpositions.com/career-advice/professor-salaries-from-around-the-world

https://www.ucu.org.uk/fescales_england

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-professeur-universites-pu-toutes-disciplines/0/5138.htm

https://www.businessinsider.fr/les-salaires-en-or-des-profs-des-grandes-universites-americaines/#universite-dharvard-226-394

http://www.journaldunet.com/business/salaire/professeur-des-universites/salaire-00916

https://fr.irefeurope.org/Publications/Articles/Il-faut-defonctionnariser-et-desetatiser-le-systeme-universitaire-francais

http://leparticulier.lefigaro.fr/article/universites-les-droits-d-inscription-a-payer-pour-la-rentree-2019-2020/

https://fr.irefeurope.org/Publications/Articles/Quatre-propositions-pour-une-vraie-reforme-de-l-universite

https://www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/04/les-community-colleges-heros-meconnus-de-l-enseignement-superieur-americain_5089395_4401467.html

Georges Pompidou, Le nœud Gordien, Plon, 1974.

2 commentaires

Les Enarques aussi

Depuis le temps que l'on dit que les Enarques sont des idiots !

Hélas force est de le constater tous les jours.

Pas tout à fait d'accord !

La croissance de l’enseignement supérieur implique des besoins de financement importants et les Etats rencontrent des difficultés pour dégager un financement public suffisant. Dans certains pays, y compris en France, ces difficultés sont d’autant plus aiguës que ce besoin est confronté à l’investissement nécessaire pour l’enseignement secondaire. La tendance est alors de se tourner vers le financement privé pour satisfaire une partie des besoins de l’enseignement supérieur.

Les nouvelles politiques publiques de l’enseignement supérieur trouvent une illustration dans les transformations qui se sont produites au Japon : abandon partiel du cadre national des diplômes, accroissement de l’autonomie des établissements, introduction dans les institutions d’enseignement supérieur de méthodes managériales transposées des entreprises industrielles avec renforcement du pouvoir du président, en particulier dans le domaine de la maîtrise budgétaire et évaluation externe et mécanisme d’accréditation renforcés.

Les Etats voient leur rôle se transformer. Financeurs importants y compris (et surtout) aux Etats-Unis (faussement privé), mais pas uniques, administrant moins directement les processus, les pouvoirs publics doivent définir des objectifs clairs et mettre en place les dispositifs de contrôle et d’évaluation de la performance au regard du niveau de compétitivité dont le pays doit se doter et doter ses futurs dirigeants.

La régulation des politiques publiques va désormais combiner fréquemment la compétition entre établissements, les mécanismes de marchés dans lesquels les financements privés voient leur influence s’accroître, et les interventions plus volontaires de l’État dans la conduite des politiques universitaires.

Les évolutions des systèmes et des gouvernances auront des conséquences multiples…