Le quinquennat à venir (2017-2022) sera d’une importance capitale pour engager la modernisation de l’économie française et l’évolution de son modèle capitalistique. Pour réformer en profondeur sans grever les finances publiques, l’État ne pourra se passer d’une large amplification du programme de cession des actifs publics entamé par l’Agence des participations de l’État. Même la Cour des comptes préconise dans un récent rapport de redéfinir le périmètre de l’État actionnaire en réduisant les taux de participation au strict minimum.

► 1 750 entreprises ont une participation publique

► La régularité des élections, la pression des médias, des syndicats et de l’opinion publique, et la nature court-termiste de l’État font de lui l’un des pires actionnaires possibles

► L’IREF propose donc la cession progressive de toutes les participations publiques dans les entreprises non stratégiques

► Quelles entreprises, comment faire et quels gains pour l’Etat ?

► La privatisation de France Télévisions par exemple pourrait rapporter environ 910 M€ selon nos calculs.

► La cession des actions de La Poste par l’APE pourrait rapporter à l’État environ 2,35 Md€, tandis que la privatisation totale (APE + CDC) rapporterait environ 3,19 Md€.

Seule une profonde mutation de la logique de l’État en matière de politique industrielle sera à même de renforcer l’intégration de la France dans la mondialisation, de transformer la dette financière abyssale de certains groupes industriels sous perfusion étatique en profits durables, de dynamiser la croissance globale de l’économie française, et de créer enfin une situation de concurrence dans certains secteurs qui sont en vérité des monopoles d’État. Quelles privatisations pourra et devra mener le prochain Président ? Cette étude de l’IREF se propose d’évaluer la situation et d’évoquer quelques pistes.

Le modèle français de capitalisme colbertiste est à bout de souffle

En 2017, la France devrait rester la vice-championne d’Europe et des pays de l’OCDE en termes de pression fiscale, juste après le Danemark. En effet, selon le PLF 2017, 44,5 % de la valeur ajoutée produite serait prélevée par l’État français, soit un total de plus de 1000 Md€. C’est un record de prélèvements obligatoires malgré les baisses d’impôts annoncées. Ajoutons à cela que la dépense totale des administrations publiques attendrait 54,6 % du PIB (hors crédits d’impôts). Que l’ensemble des prises de participation de l’État représenterait une valeur nette comptable de 98,9 Md€ à la fin 2015, selon un récent rapport de la Cour des comptes publié le 25 janvier 2017. Et enfin que 2,4 millions de personnes sont salariées dans une entreprise à participation publique[[Par ailleurs, à la fin 2012, les entreprises publiques françaises, à savoir les entreprises dont la participation publique est majoritaire dans le capital (soit au moins 50 %), employaient environ 783 000 salariés, ce qui place la France en tête des pays de l’OCDE. Aux États-Unis, les entreprises publiques n’employaient à la même période que 600 000 personnes, malgré une population cinq fois plus grande. En Allemagne et au Royaume-Uni, qui sont de population relativement comparable, les entreprises publiques emploient entre 330 000 et 350 000 personnes, soit deux fois moins que la France.]], ce qui est équivalent à 10 % de l’emploi total et même à 1/6e de l’emploi total hors fonction publique. La France fait donc partie des pays de l’OCDE dont les entreprises sont les plus soumises au contrôle de la puissance publique : seules la Norvège, la Slovénie et la Finlande ont un taux d’emploi salarié d’entreprises à participation publique supérieur à 8 %.

Il est donc assez clair que le capitalisme français n’est pas celui d’une économie libérale. C’est un modèle économique colbertiste et interventionniste qui repose sur l’existence d’oligopoles et de monopoles d’État, en dépit des larges privatisations qui ont eu lieu sous le gouvernement Chirac II (1986-88) et sous le gouvernement Jospin (1997-2002). Et pourtant, des débats récurrents sur la nécessité de nationaliser subsistent dès qu’une entreprise privée de premier plan annonce des mauvais résultats, un plan de licenciements ou des délocalisations. Ces soubresauts médiatiques relèvent d’une inculture économique confondante de la société française, quand on sait qu’une majorité de Français reste opposée à la privatisation des entreprises publiques.

APE, CDC, Bpifrance : 1 750 entreprises ont une participation publique

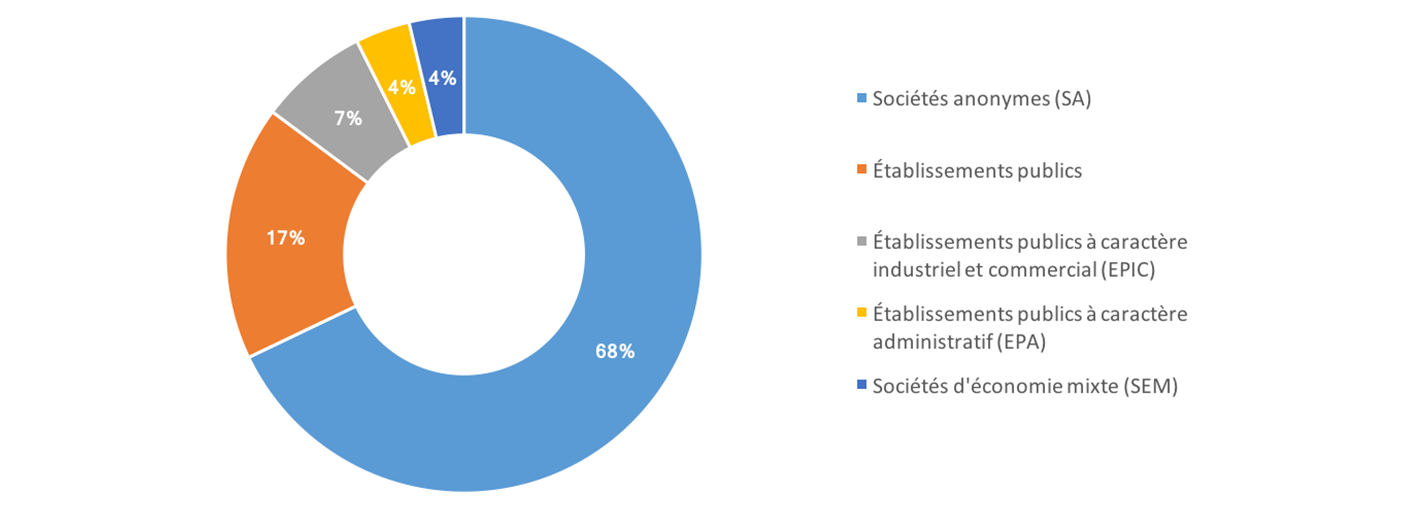

Selon le rapport de la Cour des comptes, l’État est l’actionnaire exclusif, principal ou partiel de 1 750 entreprises par le biais de trois opérateurs. Il détiendrait à ce titre 90 participations par le biais de l’Agence des participations de l’État (APE)[[Selon l’APE elle-même, l’État détiendrait des participations dans 81 entreprises à la fin 2016 : 55 sont des sociétés anonymes (soit 68 %), 14 sont des établissements publics (17 %), 6 sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (7%), 3 sont des établissements publics à caractère administratif (4%) et enfin, 3 sont des sociétés d’économie mixte (4 %).]], 921 participations avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et 707 via Bpifrance[[Rappelons que la banque publique d’investissement, Bpifrance, est détenue à 50 % par l’État et à 50 % par la Caisse des dépôts.]]. Ainsi, si l’État actionnaire, incarné en premier lieu par l’APE, intervient directement dans les entreprises en participant aux réunions des conseils d’administration[[L’intervention publique de l’État dans les entreprises s’incarne par une matérialisation via l’APE qui a participé à 340 réunions de conseils d’administration ou de surveillance et à 380 comités spécialisés dans les entreprises au cours de l’année 2015.]] et en exerçant une pression politique forte pour orienter la stratégie commerciale et les objectifs de développement des sociétés, il est également un actionnaire indirect de nombreuses PME et ETI via des prises de participation minoritaires par l’intermédiaire de la banque publique d’investissement (Bpifrance) et un investisseur institutionnel et mandataire par le biais de la CDC. Rappelons enfin que de nombreuses collectivités locales détiennent des participations au capital d’entreprises qu’elles jugent stratégiques pour le développement de leur région.

Répartition des entreprises en fonction de leur statut juridique

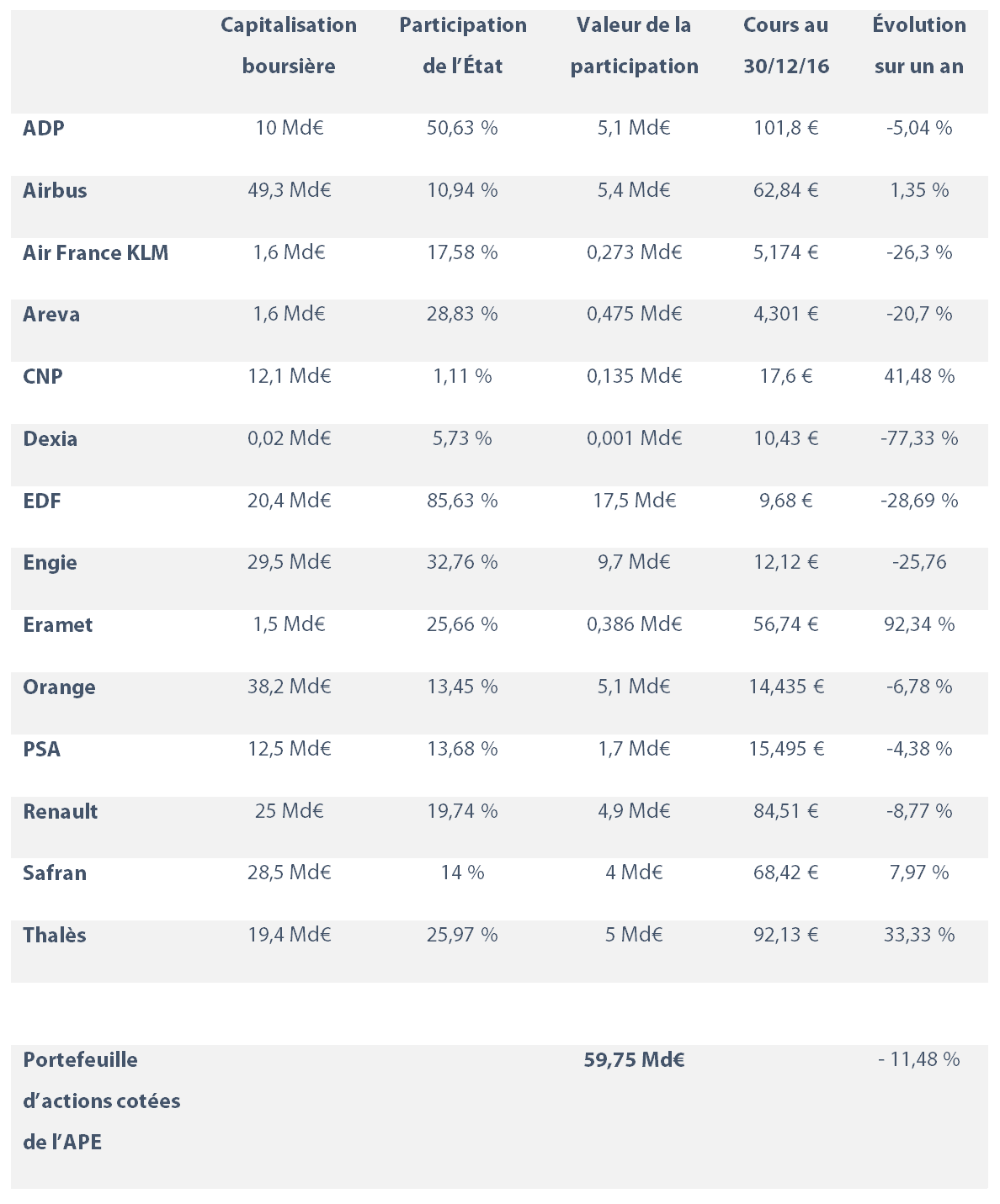

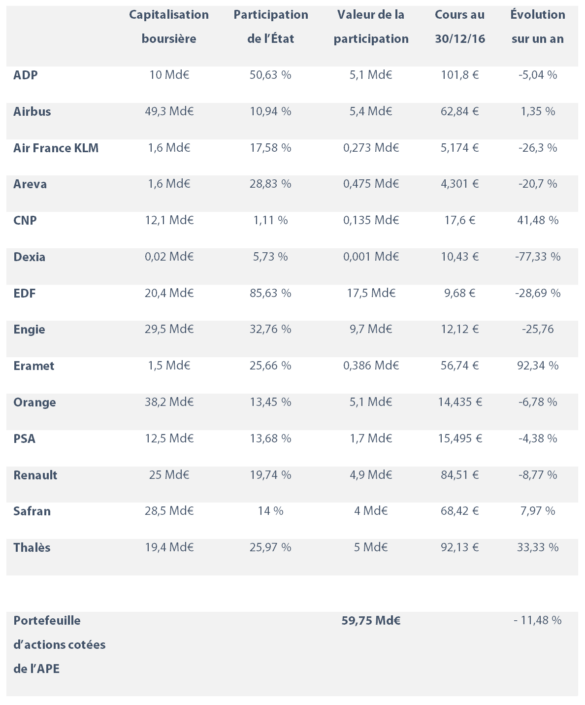

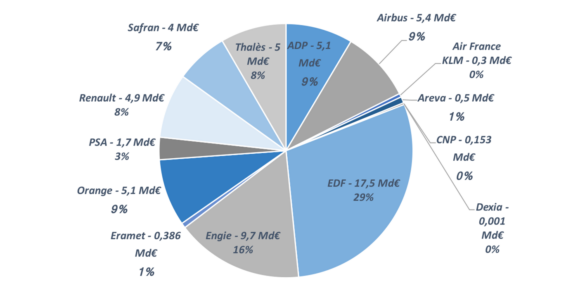

Par le biais de l’APE, l’État est présent au capital de mastodontes industriels comme la SNCF, Orange, Areva, EDF, Engie, Airbus, PSA, Air France KLM ou Renault, avec des taux de participation variables. Au début de l’année 2016, la valeur totale des participations suivies par l’APE (Bpifrance compris) était d’environ 90 Md€ dont presque 60 Md€ pour les entreprises cotées. Cela représente une baisse d’environ 20 Md€ de la valeur des actifs publics par rapport à 2015, suite notamment à cinq opérations de cession de titres en 2015 (ENGIE, Aéroport de Toulouse, Adit et 2 opérations de cession pour Safran) et au recul de la valeur totale du portefeuille, principalement à cause de la chute des prix dans le marché de l’énergie[[Notons également qu’au cours de l’année 2015, l’État est entré au capital d’ALSTOM, de GEAST, de la holding SP, et de la SLI, pour un montant total de 11 M€ en 2015, et qu’il a renforcé sa participation au sein de Renault (1,2 Md€), d’Air France (42 M€), du LFB (60 M€) et de CGMF (45 M€).]]. L’État a toutefois pu récupérer 3,9 Md€ de dividendes au cours de l’année 2015.

Mais un risque financier majeur se pose pour l’État actionnaire français : une remontée probable des taux d’intérêt d’emprunts à moyen terme pourrait asphyxier le budget de l’État, tout en renchérissant fortement le coût de l’endettement. Il est donc urgent de retrouver des marges de manœuvre et d’assainir durablement les comptes publics en se délestant d’une partie des actions détenues par l’État auprès de ces sociétés cotées et non cotées. À l’ère de la mondialisation et des mutations économiques profondes (essor du numérique, nouvelles technologies, quatrième révolution industrielle), l’État doit repenser son rôle au sein de l’économie et abandonner l’antienne de cet État stratège et protecteur que chérissent en chœur le Front national et le Front de gauche. La puissance publique n’a plus vocation à entraver la gestion courante des entreprises commerciales, notamment lorsqu’elles évoluent dans un environnement hautement concurrentiel.

Privatisation ou gestion publique des entreprises ?

Le phénomène de privatisation se définit comme toute opération financière et managériale par laquelle la propriété publique d’une entreprise ou plus généralement d’une personne morale est partiellement ou totalement réduite et transférée auprès d’une entité ou d’actionnaires privés. Une large majorité de la littérature scientifique, que ce soit la littérature théorique ou empirique, s’accorde pour reconnaître que même si l’impact des privatisations dépend évidemment de l’environnement juridique, réglementaire, économique et politique, elles ont généralement un effet positif sur les indices financiers de profitabilité, d’efficience, d’investissement, de la productivité du travail, de l’emploi, de levier comptable et de dividendes[[W. L. Megginson, J. M. Netter, « From State to Market: A Survey on Empirical Studies on Privatization », Journal of Economic Literature, vol. 39, No. 2 (Jun. 2001), pp. 321-389]]. Les résultats de trois études empiriques comparables[[W. L. Megginson, R. C. Nash & M. van Randenborgh, « The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: An International Empirical Analysis », Journal of Finance 49 (1994), pp. 403-452.]][[N. Boubakri & J.-C. Cosset, « The Financial and Operating Performance of Newly-Privatized Firms: Evidence from Developing Countries », Journal of Finance 53 (1998), pp. 1081-1110.]][[ J. D’Souza & W. L. Megginson, « The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms in the 1990s », Journal of Finance 54 (1999), pp. 1397-1438.]] font apparaître que sur un échantillon de 211 entreprises nouvellement privatisées, une part très majoritaire des entreprises montre en moyenne de meilleures performances sur les trois années post-privatisation par rapport aux trois années pré-privatisation :

4 entreprises sur 5 enregistrent une croissance en termes d’efficience productive (ventes par employé), de productivité du travail (ventes réelles corrigées de l’inflation) et de dividendes ;

près de 7 sur 10 enregistrent une croissance du levier comptable (rapport entre actifs et dettes) et de la profitabilité (revenu net et ventes) ;

6 sur 10 constatent une progression de l’investissement ;

la moitié voit leur niveau total d’emploi s’accroître.

Plus généralement, la littérature scientifique conclut de manière quasi-unanime à une croissance significative des performances économiques et financières à la suite des privatisations.

L’entreprise privée concurrentielle à capitaux privés constitue ainsi un mode de gestion privilégié par rapport à l’entreprise publique ou à l’établissement public. Les privatisations des entreprises publiques – sous la forme d’une offre publique d’actions (OPA) partielle ou totale ou d’une cession d’actifs comme les actions de l’entreprise détenues par le gouvernement, ou encore d’une vente aux enchères des actifs, ou d’une privatisation de la gestion sans transfert de propriété – peuvent apporter des solutions pragmatiques au problème structurel d’endettement massif de ces sociétés et renforcer la capacité d’internationalisation des firmes. Cependant, si certains experts concluent que les privatisations les plus efficaces semblent être généralement les privatisations des PME[[A. Galal, L. Jones, P. Tandon & I. Vogelsang, « Welfare Consequences of Selling Public Enterprises: An Empirical Analysis – A Summary », The World Bank (1994).]], la privatisation de mastodontes industriels pourrait entraîner un sursaut de l’économie privée concurrentielle en rétablissant un principe d’efficience dans la gestion du personnel et des investissements productifs, et en permettant des gains de productivité par le biais de la réintroduction du principe de rentabilité comme pilier fondateur de la stratégie d’entreprise.

Comme on a pu l’observer dans le cas de Florange ou plus récemment d’Alstom, l’État est de toute façon un très mauvais actionnaire et un piètre gestionnaire. La régularité des élections, la pression des médias, des syndicats et de l’opinion publique, et la nature court-termiste de l’État font de lui l’un des pires actionnaires possibles, puisque sa participation est politique avant d’être guidée par des principes sains de rentabilité, d’efficience, et de satisfaction des besoins du consommateur. En agissant dans une approche de court-terme, dans une optique électoraliste, il ne sait pas prendre les bonnes décisions en matière managériale et en termes d’investissement, car il cherche avant tout à acheter la paix sociale et à sauvegarder les emplois. Or, une entreprise privée a souvent besoin de gestionnaires courageux qui savent prendre les décisions difficiles afin de sauvegarder la pérennité de l’entreprise et de restaurer un résultat net et un cash-flow opérationnel positifs. Les investisseurs, les actionnaires et les dirigeants ont pour seul intérêt de rendre l’entreprise pérenne, rentable, profitable, efficace et respectée par ses clients et ses fournisseurs. Une restructuration peut être une nécessité absolue servant à redéfinir des objectifs de vente réalisables, à réallouer le capital auprès d’investissements productifs et à se séparer des activités dont le niveau de profitabilité est insuffisant.

Le résultat d’exploitation des comptes combinés de l’APE atteignait -3,6 Md€ au 31/12/15, tandis que le résultat net était de -10 Md€. Les dettes financières nettes atteignent même 136 Md€, avec 90,9 Md€ seulement de capitaux propres. Le taux d’endettement net de l’APE (dette nette / capitaux propres) est donc de 150 %… alors qu’on considère déjà un taux supérieur à 80 % comme un niveau trop élevé d’endettement. Cela prouve encore une fois le mauvais gestionnaire qu’est l’État. En assignant des objectifs de service public ou des missions d’intérêt général à ses entreprises, l’État empêche que les décisions managériales difficiles soient prises pour remettre les entreprises sur la voie du désendettement et de l’accroissement des marges brutes.

Échec de la politique industrielle : redéfinir le périmètre d’action de l’État

L’IREF propose donc a minima la cession progressive de toutes les participations publiques dans les entreprises non stratégiques, dans le secteur des médias (France Télévisions), de l’industrie automobile (Renault, PSA), du transport (Air France) et des services (Française des jeux, La Poste, Orange, CNP Assurances). Mais la politique industrielle française a également échoué à satisfaire ses objectifs initiaux. Il est temps de transformer le modèle capitalistique français en passant d’un modèle d’État actionnaire, stratège, électoraliste, à un modèle d’État veilleur, qui surveille le respect des règles de droit et de concurrence dans une économie de marché ouverte à la mondialisation. Les apports en capitaux nécessaires au développement des entreprises et des établissements publics sont devenus tellement considérables qu’il est devenu impératif de recentrer le périmètre d’action de l’État sur les missions régaliennes au lieu de dilapider les ressources publiques dans une gestion couteuse, inefficace voire néfaste.

L’IREF propose donc que l’État cède également l’ensemble de ses actifs dans les entreprises relevant du domaine dit « stratégique » qui peuvent très bien fonctionner sans capitaux publics et contrôle étatique, à savoir dans le domaine du transport (SNCF, RATP, Air France), des infrastructures de transport (aéroports de Paris et de province notamment), de l’énergie (EDF, Engie) et enfin de l’aéronautique et de la défense (Airbus, Thales, Safran). Le prochain gouvernement pourrait ainsi suivre l’un des trois scénarios :

Un programme de cession des actifs gérés par l’Agence des participations de l’État limité aux sociétés cotées évoluant dans le secteur privé concurrentiel non stratégique, qui pourrait dégager des ressources allant jusqu’à 17,6 Md€. Il s’agit du programme le plus facile à mettre en place, puisqu’aucune raison objective n’explique la présence de l’État dans ces entreprises, et la privatisation est rapide et facile à faire ;

Un programme de privatisation similaire, mais étendu aux entreprises cotées dans le secteur dit « stratégique » où l’inefficience de l’État actionnaire appelle à son désengagement progressif : les retombées pourraient atteindre 60 Md€. Ce programme serait plus difficile à mettre en œuvre car les groupes syndicaux, une part importante de l’opinion publique et des médias, et un certain nombre de mouvements politiques risquent de s’opposer à de telles privatisations.

Un programme complet de privatisation des sociétés cotées et non cotées, du secteur concurrentiel et de l’économie mixte, qui serait mené conjointement entre l’Agence des participations de l’État, Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations, voire même en incluant les quelques autres agences qui gèrent des participations publiques. Un tel programme pourrait dégager au moins jusqu’à 76,2 Md€ de ressources publiques, mais il impliquerait un courage politique sans précédent, et il est peu probable que ce scénario soit privilégié à moyen terme.

Pour l’IREF, il faut évoluer vers un modèle d’État veilleur se limitant à des prises de participations ciblées, exceptionnelles et temporaires au sein du capital d’entreprises en situation de banqueroute, et à des participations durables dans les entreprises qui sont indispensables au bon fonctionnement des institutions publiques. Mais au lieu d’affecter les sommes récupérées des privatisations à de nouveaux investissements publics comme le développement des infrastructures de transport ou l’extension du très haut débit auprès des communes rurales (comme l’a proposé François Fillon), nous proposons qu’elles soient directement et intégralement affectées à l’effort de désendettement du pays. Si ces investissements publics ont un véritable sens économique, ils doivent plutôt correspondre à une enveloppe budgétaire dédiée qui serait votée annuellement par le Parlement. En affectant les ressources au désendettement, cela permettrait enfin de commencer à réduire le poids de la dette des administrations publiques et de s’assurer que les taux d’intérêt sur les emprunts d’État placés sur les marchés financiers n’augmentent pas trop et ne viennent pas accroître la pression financière sur la dette.

Quelles entreprises privatiser ? Le cas des entreprises cotées

La privatisation d’entreprises cotées en bourse est plus aisée, car la liquidité des titres en est généralement mieux assurée et le désinvestissement peut se faire progressivement ou par de larges pans selon les cas. Pour ces sociétés, le titre est immédiatement disponible à la vente et l’information sur le cours de l’action est constamment mise à jour lors des heures d’ouverture de la bourse. Toutefois, l’État reste tenu par la loi de respecter un taux minimum de détention d’actifs de 33,3 % pour Engie, de 50 % pour ADP et de 70 % pour EDF. Il faudra donc faire sauter ces verrous légaux pour pouvoir engager leur privatisation au-delà de ces taux de participation.

1er scénario : privatisation des sociétés cotées évoluant dans le secteur concurrentiel « non stratégique »

En nous intéressant de près aux entreprises non strictement stratégiques (c’est-à-dire hors énergie et nucléaire, aéronautique et défense), l’État pourrait donc privatiser ADP (anciennement Aéroports de Paris), dont il est l’actionnaire majoritaire, Air France KLM, les constructeurs automobiles Renault et PSA, Orange, CNP Assurances et la société minière Eramet où l’État est récemment devenu actionnaire minoritaire. Il faut signaler toutefois la situation particulière de la banque Dexia, dont la faillite a constitué l’un des plus grands désastres bancaires de la crise financière[[La banque aurait coûté au moins 6,6 Md€ à l’État français selon la Cour des comptes, sous forme de garantie d’État et d’injection de capital dans la banque afin d’éviter sa faillite.]], et dont la privatisation ne rapporterait de toute façon pas grand-chose puisque la valeur de la participation était de 1 M€ à peine à la fin 2016[[Une étude plus approfondie de la situation financière et de la gouvernance de la banque permettrait d’évaluer si la restructuration de la banque ne serait pas entre de meilleures mains si les participations de la CDC, de l’État français et des entités publiques belges (coactionnaires de Dexia) étaient cédées auprès d’actionnaires institutionnels et individuels privés.]].

Ce premier scénario de privatisation pourrait rapporter jusqu’à environ 17,6 Md€ à l’État, aux cours boursiers du 31/12/16, mais c’est un chiffre que nous donnons simplement à titre indicatif, en raison de la volatilité des cours de la bourse. Cela dépendra aussi d’autres facteurs comme la situation microéconomique, comptable et financière des entreprises concernées, mais aussi comme la conjoncture macroéconomique.

+Air France KLM et Aéroports de Paris : le nécessaire désengagement de l’État+

Initialement une société d’économie mixte, Air France est nationalisée en 1945 après la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme l’ensemble de l’avion civile. Elle devient une SA en 1995 puis est finalement partiellement privatisée en 1999, juste avant de connaître une introduction en bourse, puis une privatisation de fait en 2014 lors du rachat de la compagnie néerlandaise KLM par Air France, devenant alors le premier groupe aérien en Europe. À l’heure d’aujourd’hui, Air France KLM n’a plus aucun rôle stratégique pour l’État et évolue dans un cadre purement concurrentiel. La présence de l’État au capital de la société est devenue inutile voire nuisible. En cédant toutes ses actions via l’APE, l’État pourrait ainsi en retirer environ 273 M€ (soit une participation de 17,58 %) et se retirer d’une activité où il n’a pas sa place.

La cession des actions de l’entreprise publique ADP (anciennement Aéroports de Paris) et d’Air France KLM pourrait rapporter jusqu’à 5,4 Md€ à l’État. Pour aller en dessous de 50 % de participation pour ADP, l’État devra toutefois revenir sur le taux de détention minimum que lui impose la loi. Pour l’IREF, les aéroports peuvent tout à fait se passer de la participation de l’État, comme en témoigne la récente privatisation des Aéroports de la Côte d’Azur et de Lyon. Cette privatisation pourra se faire en consultation avec les acteurs publics et les actionnaires locaux, les chambres de commerce et d’industrie et les collectivités locales.

+Automobile : un secteur concurrentiel où l’État n’a rien à faire+

La présence de l’État au capital des constructeurs automobiles comme Renault et PSA est injustifiée : les constructeurs automobiles sont devenus des groupes industriels d’envergure internationale et se passeraient volontiers de la participation de l’État au capital. Après la montée au capital de 15 % à 19,7 % de Renault pour obtenir le doublement des droits de vote au conseil d’administration du groupe au détriment de Nissan, l’État, par le biais d’Emmanuel Macron, a tenté de s’opposer à la rémunération jugée excessive de Carlos Ghosn (7,2 M€ au titre de l’année 2015). Comme l’IREF l’a dénoncé dans un article, ces polémiques sur la rémunération des patrons sont une spécificité française, et l’État met à profit ce mépris typiquement français de l’argent et des grands patrons pour asseoir son autorité et son agenda politique. Renault a longtemps été la seule entreprise automobile où l’État détenait une participation. Une sortie du capital de PSA et de Renault, à une période où les cours de bourse sont particulièrement élevés, pourrait être une affaire particulièrement intéressante pour l’État, et libérer ces groupes de l’emprise de la petite politique.

La cession des actions de Renault et PSA est valorisée à environ 5,1 Md€ pour l’État. La privatisation ne mettrait en péril ni la situation financière, ni la gestion de ces entreprises, ni l’indépendance du pays.

+Orange : la libéralisation du secteur des télécommunications doit être enfin mise en œuvre+

Les services téléphoniques ont été nationalisés en France dès l’année 1889 par le ministère des Postes et Télégraphes (le futur ministère des PTT), peu de temps après l’invention du télégraphe électrique et du téléphone. Créée en 1988, France Télécom est originellement une administration, la Direction générale des télécommunications (créée en 1941 par le ministère des PTT). Elle évoluera sous la forme d’un établissement de droit public en 1990, puis d’une société anonyme à capitaux publics en 1996. La France cherchait alors à préparer l’ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications. France Télécom détiendra toutefois le monopole des télécommunications jusqu’en 2004, date où l’État cède suffisamment d’actions pour passer en dessous de la barre des 50 %, qui transforme l’entreprise à capitaux publics en entreprise privée, 115 ans après la nationalisation des services téléphoniques français. Devenue Orange en 2013, plus rien ne justifie la présence de l’État au capital de l’entreprise, qui évolue dans un secteur commercial purement concurrentiel. L’État devrait donc céder sa part de 13,45 %.

La cession des actions d’Orange peut rapporter jusqu’à 5,1 Md€ à l’État, et signerait enfin la finalisation de la démarche de privatisation de France Télécom engagée par François Fillon au milieu des années 90.

2ème scénario : privatisation étendue aux sociétés cotées « stratégiques »

Le deuxième scénario implique, au-delà des premières cessions d’actifs évoquées, deux autres secteurs majeurs : l’aéronautique et la défense d’une part, l’énergie d’autre part. Considérés comme des secteurs « stratégiques » qui engageraient l’indépendance de la France, les programmes de cession d’actions de ces entreprises attirent souvent une forte réaction médiatique et syndicale. Les arguments généralement employés évoquent la nécessité de l’approvisionnement et de l’indépendance énergétique de la France, l’importance de favoriser la résilience des groupes industriels face aux évolutions de la conjoncture internationale, la nécessité de poursuivre des objectifs de service public et d’intérêt général, et de sortir de la logique financière du profit et de la productivité dans un domaine qui toucherait à l’intérêt supérieur de la nation. Ces arguments sont manifestement spécieux, car la politique industrielle de l’État conduite dans le cadre des entreprises nationalisées n’est jamais parvenue à sauvegarder les emplois industriels, à maintenir des prix bas, et à assurer un service efficace. La plupart des entreprises spécialisées dans l’aéronautique et la défense aux États-Unis sont des entreprises privées, des sociétés anonymes, qui répondent à des commandes publiques. La participation publique est donc inutile pour le bon fonctionnement des entreprises spécialisées dans le secteur.

Ce deuxième scénario de privatisation pourrait rapporter jusqu’à environ 59,7 Md€ (les participations publiques dans le secteur « stratégique » atteignent 42,1 Md€), mais encore une fois, ce chiffre n’est donné qu’à titre indicatif et dépendra de l’évolution des cours de bourse et de la conjoncture macroéconomique.

+Aéronautique et défense : le cas d’Airbus, de Safran et de Thalès+

Le caractère stratégique du secteur industriel de l’aéronautique et de la défense tient à sa composante militaire. Pourtant, le complexe militaro-industriel aux États-Unis fonctionne sur un réseau de contrats entre les grands équipementiers privés dans le domaine de l’aéronautique, de l’aérospatial et de la défense, et l’État fédéral. Aucune prise de participation publique au capital des groupes industriels spécialisés dans le domaine civil et militaire n’est requise pour assurer le développement de ces industries et maintenir la souveraineté militaire des États. Des grands groupes comme Lockheed Martin, Boeing ou General Dynamics, sont des groupes à capitaux entièrement privés qui dépendent toutefois des commandes publiques pour l’essentiel de leur chiffre d’affaires. Le principal concurrent mondial d’Airbus, Boeing, n’a donc aucune présence actionnariale de l’État fédéral américain à son capital, tandis que le groupe Airbus subit la présence de l’État français (10,94 %), de l’État fédéral allemand (10,91 %) et de l’État espagnol (4,12 %).

Les trois sociétés cotées Airbus, Safran et Thalès pourraient donc facilement se passer de participations publiques, même si évidemment les commandes publiques restent une part prépondérante du chiffre d’affaires des sociétés spécialisées dans la fourniture d’équipements militaires. L’État a déjà réduit sa participation au capital de Safran qui était de 30,2 % en 2010 à 14 % à l’heure d’aujourd’hui, ce qui a apporté à l’État 3,1 Md€ de trésorerie. Il a aussi réduit sa participation au capital d’Airbus Group en trois fois, en passant d’un taux de participation de 15 % à 10,94 %, ce qui lui a permis d’encaisser 1,6 Md€ (qu’il a toutefois dilapidé en entrant au capital de PSA en 2014).

La cession des actions d’Airbus, Safran, et Thalès, permettraient de récupérer jusqu’à environ 14,4 Md€.

+Énergie : un secteur stratégique de premier plan malgré la baisse de son poids dans le portefeuille de l’APE+

La démission du directeur financier d’EDF au début de l’année 2016, pour protester contre la construction de deux centrales EPR nouvelle génération, avait montré au grand jour que la situation financière d’EDF était à risque. Le directeur financier ne pouvait plus accepter la charge de présenter un compte de résultat qui occultait la réalité de la situation désastreuse de la SA à capitaux publics. Thierry Gadault, auteur de l’ouvrage EDF : La bombe à retardement ?[[ Thierry Gadault, EDF : La bombe à retardement ?, First (2014).]], annonçait même sur Europe 1 qu’EDF était en situation de quasi-faillite, comme Areva. Le fournisseur d’électricité, qui avait été séparé du gestionnaire du réseau (Enedis, ancien ErDF) pour répondre à la libéralisation du secteur de l’électricité voulue par la Commission européenne, avait ainsi 66 Md€ de dette à la fin de l’année 2015, tandis que 100 Md€ d’investissements étaient engagés pour prolonger la durée de vie de certaines centrales françaises, et environ 16 Md€ d’investissements au Royaume-Uni (pour un coût total du projet de 23 Md€). Avec un EBITDA (indicateur comptable proche de l’EBE) de 17,6 Md€, le ratio d’endettement d’EDF sur EBITDA est de 3,75. C’est le signe que la société est trop endettée.

L’IREF analysait déjà les causes du déclin d’Areva dans un article de mars 2015. Les pertes du groupe sont colossales : 4,8 Md€ en 2014, 2,03 Md€ en pertes en 2015. La dette financière s’élevait à 5,8 Md€ en décembre 2014, tandis que l’EBE était de 685 M€ en 2015 : soit un ratio considérable d’endettement de 8,5. Une recapitalisation de 5 Md€ est nécessaire pour que le groupe revienne à une situation financière correcte et sorte de cette banqueroute. Il devient urgent que l’État sorte du capital et vende ses 475 M€ de participations.

Enfin, Engie avait une dette nette de 27,7 Md€ en 2015, pour un EBITDA de 11,3 Md€, soit un ratio acceptable d’endettement de 2,45. Toutefois, le groupe doit être attentif, dans un contexte où les prix de l’énergie sont très sensibles à la conjoncture internationale, à ne pas aggraver cette situation financière. La cession des actifs publics du troisième groupe industriel énergétique au niveau mondial rapporterait environ 9,7 Md€ à l’État.

La cession des actions d’EDF (dont l’État est actionnaire majoritaire), d’Engie et d’Areva (où l’État est actionnaire minoritaire) pourrait rapporter jusqu’à 27,7 Md€ à l’État. Dans le cas d’EDF et d’Engie, il faut toutefois revenir sur les taux de détention légaux minimum, et s’assurer de faire respecter les règles de concurrence du secteur énergétique.

Portefeuille des participations cotées de l’État au 30/12/16 (via l’APE)

Montant des participations de l’Etat dans les entreprises cotées au 31/12/16

+Quelles entreprises privatiser ? Le cas des entreprises non cotées+

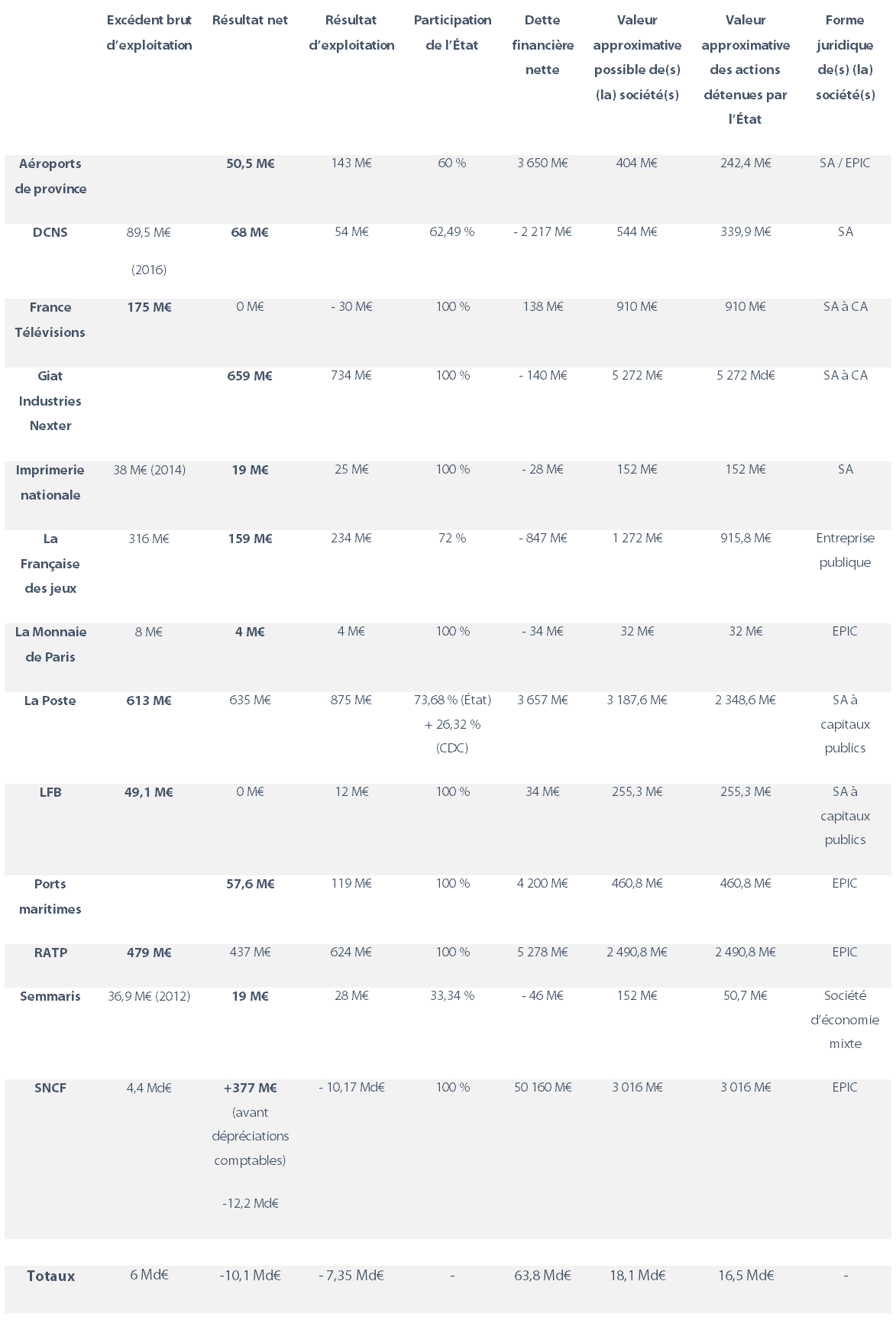

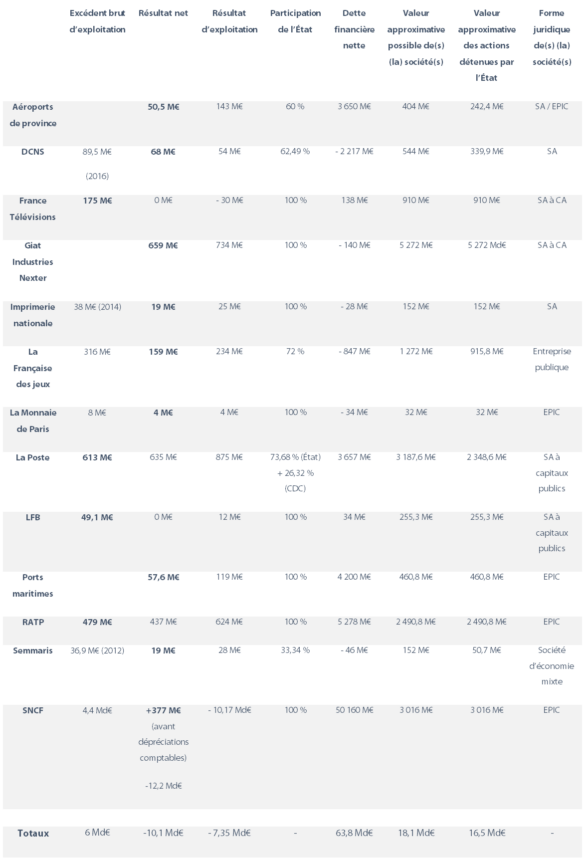

Hors entreprises cotées en bourse, l’État détient également de nombreuses participations dans des sociétés non cotées dont le chiffre d’affaires est pourtant élevé. C’est le cas de La Poste, la SNCF, la Française des jeux ou la RATP, à titre d’exemples. La vente ne peut bien entendu être mise en œuvre que dans le cadre de processus de mandats de cession, qui peuvent exiger plusieurs années. Mais il ne fait aucun doute que ces entreprises intéresseront des investisseurs nationaux ou internationaux. Peut-être faudra-t-il d’ailleurs mettre certaines de ces sociétés en bourse pour en assurer la liquidité. Il est plus difficile en l’état d’évaluer la valorisation réelle des sociétés non cotées à défaut d’information financière. Mais il existe des ratios comptables de valorisation qui nous permettent d’avoir une approche de la valeur réelle des entreprises. Afin d’évaluer la valeur potentielle des sociétés, nous utilisons un multiple de valorisation de 5,2 de l’Ebitda ou de l’excédent brut d’exploitation, et un multiple de valorisation de 8 du résultat net des entreprises non cotées.

3ème scénario : large programme de privatisations pour passer d’un modèle d’État actionnaire à un modèle d’État veilleur

La plupart des entreprises non cotées dans lesquelles l’État actionnaire détient des participations par le biais de l’APE sont sous contrôle total de l’État. C’est le cas de la SNCF, de la RATP, de Bpifrance, de La Monnaie de Paris, de l’Imprimerie nationale, de LFB, de France Medias Monde, de France Télévisions, de Radio France, des grands ports maritimes ou encore du Giat Nexter. Certaines autres entreprises non cotées comme La Poste sont détenues aux trois quarts (73,68 %) par l’État et au quart par la CDC (26,32 %), et restent donc sous tutelle publique. Les autres entreprises sont soumises à des taux divers de détention publique des actions, comme la Française des jeux (72 %), DCNS (62,49 %), les aéroports de province (60 % pour la plupart, le reste étant détenu à 25 % par les chambres de commerce et d’industrie, et à 15 % par les collectivités territoriales) ou la Semmaris, la société qui gère le marché international de Rungis (33 %), mais les niveaux restent particulièrement élevés de manière générale. C’est pourquoi la privatisation de ces entreprises non cotées pose des problèmes importants à ne pas sous-estimer : la réorganisation postérieure de l’entreprise, le transfert de la gestion opérationnelle, et le transfert de propriété auprès d’actionnaires privés, individuels ou institutionnels, en assurant une concurrence saine et en faisant en sorte de ne pas créer de nouveaux monopoles avalisés par l’État.

Le troisième scénario que nous privilégions permettrait de dégager en tout environ 76,2 Md€ de ressources publiques. La valeur totale des actions de l’État limitées aux sociétés étudiées ci-après pourrait avoisiner les 16,5 Md€. Mais ce chiffre est sujet à une extrême précaution car il s’agit d’approximations fondées sur des ratios comptables sur la base de données fournies par la Cour des comptes[[Comme le reconnaît la Cour elle-même, l’évaluation de la valorisation des participations publiques est difficile à évaluer précisément. Il faut donc prendre tous ces chiffres avec la plus extrême précaution.]] et par les rapports financiers des sociétés. La valorisation de la SNCF est notamment assez difficile à établir, car la société est extrêmement endettée, et un acheteur potentiel pourrait être très inquiet du pouvoir des syndicats et de la réaction des salariés à un plan potentiel de restructuration. C’est pourquoi nous avons privilégié toujours les hypothèses pessimistes afin de limiter le risque de survalorisation des entreprises sous le giron de l’État, qui ont des ratios d’endettement particulièrement élevés. En effet, la somme des résultats nets de toutes ces entreprises non cotées atteint -10,1 Md€, tandis que les résultats d’exploitation atteignent -7,35 Md€. La somme des excédents brut d’exploitation sur l’année 2015 (ou l’année trouvée la plus récente) atteint toutefois les 6 Md€.

Comme indiqué plus haut, nous avons utilisé un multiple de valorisation du résultat net de 8, et un multiple de l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 5,2, afin de toujours privilégier l’hypothèse la plus pessimiste et d’éviter le risque de survalorisation. Ces multiples permettent, selon les sociétés de capital-investissement et les experts-comptables, d’évaluer approximativement la valeur moyenne d’une entreprise non cotée grâce à un mécanisme simple, qui est toujours sujet à d’extrêmes précautions. La valorisation d’une société dépend de nombreux facteurs, et pas seulement des résultats financiers.

+SNCF et RATP : des entreprises historiques à la dette abyssale+

Certaines entreprises publiques non cotées croulent sous le poids d’un endettement massif. Selon un rapport du gouvernement sur la dette financière de l’opérateur ferroviaire historique, à la mi-2015, SNCF Réseau[[Le groupe SNCF est composé de trois EPIC : l’EPIC SNCF (pilotage stratégique du groupe), l’EPIC SNCF Réseau (propriété et gestion du réseau ferroviaire) et l’EPIC SNCF Mobilités (exploitation commerciale des trains).]] était comptable d’une dette financière de 44,1 Md€ selon les normes IFRS. Cette dette doit même approcher les 50 Md€ en ce début 2017 car la dette progresse entre 2 et 3 Md€ par an à cause des investissements massifs dans les lignes à grande vitesse. La dette commerciale de SNCF Mobilités était quant à elle de 7,4 Md€ en 2014. La dette totale du groupe est donc au minimum de 51,5 M€ et plus probablement de 56 Md€ environ.

L’excédent brut d’exploitation (EBE) du groupe était de 4,4 Md€ en 2015, ce qui donne un ratio d’endettement (dette/EBE[[Le ratio dette/EBE est un indicateur comptable et financier qui mesure le degré d’endettement d’une entreprise et donc sa capacité à rembourser ses engagements financiers.]]) de 11,7 (voire 12,7). Autrement dit, à excédent brut d’exploitation (EBITDA en comptabilité internationale) constant, il faudrait 11,7 (voire 12,7) années pour régler l’ensemble des engagements financiers du groupe en affectant l’EBE dans son intégralité au remboursement de la dette. Même si le secteur ferroviaire implique des investissements colossaux qui se transforment en dettes, en comparaison la Deutsche Bahn n’a que 17,5 Md€ de dettes avec un taux de capitaux propres de 25 %, tandis que la SNCF a des fonds propres négatifs à cause de la dépréciation de ses actifs. La dette financière de la RATP était quant à elle de 5 Md€, soit un ratio d’endettement de 5,7.

Au-delà d’un ratio qui excède 3, les comptables considèrent généralement qu’une entreprise est trop endettée. Le niveau exponentiel et constant d’endettement de la SNCF et de la RATP aurait probablement signé depuis longtemps la banqueroute si les entreprises étaient privées. À titre de comparaison, la dette financière de la SNCF représente 2,36 % du PIB de la France ! Une restructuration profonde et un programme de désendettement massif sont impérativement nécessaires pour remettre ces entreprises sur pieds.

La libéralisation et l’ouverture à la concurrence dans les marchés domestiques du transport ferroviaire de voyageurs ont été finalisées avec le « quatrième paquet ferroviaire » en 2016, et devront être effectives en 2020 pour les lignes nationales et en 2026 pour les lignes régionales. L’ouverture à la concurrence dans le marché du transport ferroviaire de voyageurs va ainsi permettre l’émergence de nouveaux acteurs privés, qui doivent interroger sur l’évolution du statut de la SNCF. À terme, le monopole public de l’opérateur ferroviaire historique sera amené de toute façon à évoluer pour prendre en compte les règles juridiques du marché intérieur en Europe. En tout cas, il est certain qu’une telle privatisation nécessitera une vaste consultation entre les syndicats, les professionnels du secteur ferroviaire, les actionnaires potentiels et l’État, car elle risque d’entraîner de fortes tensions. Elle est indispensable sur le long terme si l’on souhaite rétablir la rentabilité, la productivité et l’efficience de la SNCF.

L’État est l’actionnaire unique de l’entreprise publique ferroviaire française. Sur la base du résultat net avant dépréciations comptables, nous estimons la valeur des actions de l’entreprise à environ 3 Md€. Le groupe fait face à une énorme dette financière du groupe et de fortes dépréciations des actifs : le résultat net après le résultat exceptionnel atteint ainsi les -12,2 Md€ en 2012. Cela pourrait peser lourd dans les négociations lors de la vente du groupe et rend difficile l’évaluation de la valeur de l’entreprise, en sachant que le nouvel acquéreur aurait des engagements financiers considérables, des fonds propres négatifs, et des investissements massifs à faire.

La privatisation de la RATP, en bien meilleure santé financière, pourrait quant à elle ramener environ 2,5 Md€.

+La Poste : s’inspirer des privatisations européennes des services postiers+

L’IREF avait déjà appelé à la privatisation du groupe La Poste, en rappelant que dans un contexte d’ouverture à la concurrence au sein du marché unique, l’Allemagne avait déjà privatisé la Deutsche Post (une SA à capitaux mixtes), qui a su largement se développer à l’international, tandis que les Néerlandais ont également privatisé leur poste dans les années 90. La Poste a déjà été transformée en société anonyme à capitaux publics en 2010 car la Commission européenne jugeait que le statut d’EPIC de La Poste était équivalent à une aide d’État, ce qui est contraire aux règles de concurrence qui organisent le marché intérieur de l’Union européenne.

La cession des actions de La Poste par l’APE pourrait rapporter à l’État environ 2,35 Md€, tandis que la privatisation totale (APE + CDC) rapporterait environ 3,19 Md€.

+France télévisions : il faut faire disparaître les médias publics à l’heure de la pluralité de l’information !+

Comme l’IREF l’a montré dans un précédent article, la gestion de France Télévisions a été relativement inefficace dans les années récentes, puisque les charges de personnel représentaient 34,12 % du chiffre d’affaires en 2014, contre 18,76 % pour M6, 21,1 % pour TF1 et 24,17 % pour la BBC. Avec des pertes d’exploitation d’environ 30 M€ sur 2015, malgré un résultat net positif d’environ 200 K€, France Télévisions, dont le statut est celui d’une société d’anonyme au conseil d’administration public, pourrait amplement bénéficier d’une privatisation de la propriété et de la gestion. Il s’agit d’un groupe médiatique. À l’heure de la concurrence des chaînes, de la multiplication des offres médiatiques concurrentielles, la gestion et la propriété publique d’un groupe de télévision n’a plus de sens.

Selon le rapport de la Cour des comptes cité plus haut, l’EBE du secteur de l’audiovisuel public a d’ailleurs chuté de 25 % entre 2010 et 2015, tandis que les résultats combinés des entreprises sont négatifs dans leur globalité depuis 2013. Il est urgent de prendre en compte la réalité de la transformation des habitudes de consommation des Français et d’accepter le passage d’une société fondée sur l’existence de chaînes de télévision publiques et nationalisées à une société où existe une pluralité d’offre de chaînes concurrentes.

La privatisation de France Télévisions pourrait rapporter environ 910 M€ selon nos calculs.

+Infrastructures de transport : aéroports de province et grands ports maritimes+

L’APE a annoncé, le 9 novembre 2016, la cession de sa participation au capital de la société Aéroports de la Côte d’Azur à Azzurra Aeroporti, une société aéroportuaire italienne, pour un montant d’environ 1,2 Md€, ainsi que la cession de la société Aéroports de Lyon à ADL Participations, un consortium composé de VINCI Airports, de la CDC, et de Crédit Agricole Assurances, pour un montant de 535 M€. Cette dynamique de privatisation totale de ces deux aéroports de province peut être complétée sans trop de difficultés par des appels d’offre réalisés conjointement avec les actionnaires publics locaux et les collectivités territoriales concernées pour la cession des participations au capital des autres aéroports où l’État détient encore une participation (Bordeaux-Mérignac, Montpellier, La Martinique, La Réunion, Strasbourg-Entsheim, La Guadeloupe et Marseille Provence). À souligner que Bâle-Mulhouse est le seul aéroport dont le statut est encore celui d’un établissement public : il faudra donc d’abord faire évoluer son statut en société anonyme, puis procéder à l’appel d’offre lorsque l’aéroport aura intégré sa vocation industrielle et commerciale.

Les ports français avaient quant à eux déjà fait l’objet de nombreux rapports de la Cour des comptes ou de l’Inspection générale des finances, qui concluaient à une obsolescence de la gouvernance et de l’organisation globale des missions portuaires. Cela avait déjà conduit le gouvernement de François Fillon à faire évoluer en 2008 le statut des ports autonomes, devenus alors des grands ports maritimes (des EPIC), et à ouvrir les activités de manutention dite verticale (grutiers, portiqueurs) auprès des opérateurs privés, afin que les agents ne soient plus employés par les ports autonomes mais par des entreprises privées. Le projet de réforme portuaire de François Fillon avait alors entraîné des grèves à l’initiative de la CGT, très majoritaire dans le milieu portuaire. Il faut s’inspirer de la réforme des ports britanniques, où la privatisation des ports de Clyde, Hartlepool et Tees en 1992 a entraîné la croissance de la rentabilité de 224 %, du chiffre d’affaires de 21 %, et des dépenses d’investissement de 53 %. En faisant évoluer le statut des EPIC en SA, puis en procédant à un appel d’offre auprès d’opérateurs privés, les grands ports maritimes de France (dont les quatre plus importants sont le Havre, Marseille, Dunkerque et Rouen) et le port autonome de Paris pourraient ainsi retrouver une forte croissance de l’activité.

Nous évaluons les aéroports français de province à environ 404 M€ pour l’année 2015[[Aéroport de Bâle-Mulhouse : 136,6 M€ de CA, résultat net de 23,2 M€, en 2015

Aéroport de Bordeaux : 67 M€ de CA, résultat net de 7,05 M€, en 2015

Aéroport de Guadeloupe : 53,3 M€ de CA, résultat net de -1,7 M€, 15 M€ d’EBE, en 2015

Aéroport de la Martinique : 44,7 M€ de CA, résultat net de 365 700 € en 2015

Aéroport de la Réunion : 56,2 M€ de CA, résultat net de 5,5 M€ en 2015

Aéroport de Marseille : 130 M€ de CA, résultat net 8,6 M€ en 2015

Aéroport de Montpellier : 24,2 M€ de CA, résultat net de 2,1 M€ en 2015

Aéroport de Strasbourg : 19,5 M€ de CA, résultat net de 351 000 € en 2015

Aéroport de Toulouse-Blagnac : 122,9 M€ de CA, résultat net de 5 M€ en 2015]], et les grands ports maritimes et les ports autonomes à environ 460,8 M€ sur la même année[[Grand port maritime de Bordeaux : 37 M€ de CA, résultat net de 2,8 M€ en 2013

Grand port maritime de Dunkerque : 79,43 M€ de CA en 2015

Grand port maritime de Guadeloupe : 35,57 M€ de CA en 2012, résultat net de 6,8 M€ en 2011

Grand port maritime de la Réunion : 35,4 M€ de CA, résultat net de 1,1 M€ en 2013

Grand port maritime de La Rochelle : 18,5 M€ de CA, résultat net de 2,5 M€ en 2011

Grand port maritime de Marseille : 143 M€ de CA, résultat net de 8,2 M€ en 2015

Grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire : 63,1 M€ de CA, résultat net de -6,4 M€, 9,5 M€ d’EBE, en 2015

Grand port maritime de Rouen : 59,8 M€ de CA, résultat net de 7,2 M€ en 2012

Grand port maritime du Havre : 173,9 M€ de CA, résultat net de 21,2 M€ en 2013

Port autonome de Paris : 91,4 M€ de CA, résultat net de 22,3 M€ en 2015

Port autonome de Strasbourg : 34,7 M€ de CA, résultat net de -8,1 M€, 8,3 M€ d’EBE en 2015]], d’une manière plus approximative car aucune donnée n’a pu être trouvée concernant les grands ports maritimes de Guyane et de la Martinique, tandis que nous ne disposons que du chiffre d’affaires pour celui de Dunkerque. Cela porte la valorisation totale potentielle des actions des entreprises à 864,8 M€, et la valeur des participations qui peuvent être cédées à environ 703,2 M€.

+La Française des jeux : une entreprise publique et un monopole d’État injustifié+

La Française des jeux (FDJ) est une entreprise publique, dont l’État est l’actionnaire majoritaire à 72 %, qui bénéficie d’un monopole d’État sur les jeux de loterie et sur les paris sportifs sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’Outre-mer. Dans un contexte d’ouverture à la concurrence au sein de l’Union européenne dans le secteur des jeux et des paris sportifs en ligne, et de croissance de ces activités, et des autres sociétés européennes de jeux de loteries, il est plus qu’urgent de se séparer de l’ensemble des actions d’une société qui évolue dans un cadre purement commercial et concurrentiel. Il n’y a absolument aucune justification économique, politique et philosophique à ce qu’un tel monopole public existe et à ce que l’État y ait des participations.

L’EBE consolidé de la société était de 316 M€ en 2015 (hausse de 55 M€ par rapport à 2014 ; et EBE presque multiplié par deux depuis 2010), cinq ans après la loi de 2010 qui libéralisait les paris et les jeux de hasard. Selon les mêmes méthodes d’évaluation des sociétés non cotées, la valorisation potentielle de la Française des jeux serait d’environ 1,27 Md€ en 2015. La privatisation de l’ensemble des parts de l’État dans l’entreprise publique pourrait donc ramener environ 915,8 M€ à l’État.

Données financières et comptables des principales entreprises non cotées (2015)

Conclusion

Le capitalisme français souffre d’un déficit d’investissement privé, d’une épargne dormante qui n’est pas suffisamment affectée au développement des PME, d’un manque d’actionnaires compétents et exigeants, et d’un État actionnaire qui pénalise ses grands groupes industriels en imposant des critères d’intérêt général qui assurent la prévalence d’un endettement massif et empêchent le développement international des firmes et leur insertion dans la mondialisation. Par l’exigence de rentes de situation et de monopoles publics, cet État actionnaire renchérit ainsi le coût global d’exploitation des entreprises sous contrôle étatique, mais surtout empêche l’émergence de solutions de marché innovantes et meilleur marché qui permettraient d’introduire une concurrence saine pour le consommateur en termes de service client, de qualité et de prix.

Le rôle de l’État comme actionnaire doit se limiter à des apports en capitaux via des prises de participation ciblées à court-terme dont l’objectif est de contrecarrer le déclin économique d’une entreprise stratégique. Il ne devrait pas avoir vocation à protéger les intérêts d’une entreprise commerciale quelconque qui évolue dans une situation de concurrence, mais simplement à protéger les intérêts de l’État et du pays. Un large programme de privatisation accompagné d’une série de réformes en matière notamment de fiscalité sur le capital, de droit du travail, de réglementations et de normes juridiques ainsi que d’accroissement du rôle de la concurrence dans l’économie de marché française, permettrait ainsi de libérer les forces productives et l’activité privée, d’améliorer la qualité et le coût des services, et de favoriser la croissance et l’internationalisation des entreprises concernées. Cela pourrait enfin signifier le retour de l’économie française dans la mondialisation et marquer une véritable rupture avec les politiques colbertistes, dirigistes et protectionnistes qu’a connues la France depuis une quarantaine d’années.

L’État doit donc se recentrer sur ses missions régaliennes : la sécurité (intérieure et extérieure), la politique étrangère, la justice, voire l’éducation et l’assistance aux plus démunis en même temps que le respect de l’État de droit et la mise en place d’un système juridique propice à l’exercice des libertés individuelles et à la libre concurrence. Nul besoin pour l’État de prendre des participations dans les entreprises et de conduire une politique industrielle : les actionnaires et les grands dirigeants sont mieux capables que les hauts fonctionnaires de diriger une entreprise et de satisfaire les exigences de service (au) public. Gageons qu’ils sauront mieux que l’État satisfaire aux besoins de notre économie.

2 commentaires

COLBERT OU BISMARK ?

ancien médecin militaire marin je considere que le colbertisme a été une bonne chose la privatisation de la DGA POUR QUI JAI TRAVAILLE COMME MEDECIN DU TRAVAIL A FORGE UNE GRANDE MARINELE PRIVE REVIENT PLUS CHER ET IL FAUT VOIR L ETAT PITEUX DE NOS ARMEMENTS

reactions à votre article visant la privatisation des entreprises publiques semi publiques ou à participation de l'ETAT

Merci pour votre article donnant un chiffrage des données économiques sur des sociétés dont les chiffres sont souvent confisquées.

Je pense à la SNCF en particulier dont le Figaro nous annonce régulièrement que l'année suivante les bénéfices seront bien supérieurs ou même parfois saluant la performance positive du résultat de l'année, en oubliant que ce dernier a été artificiellement regonflé par des subventions de l'Etat de plus de 10 milliards par an!!! dont vous ne faites pas état.

D'une façon générale je suis très surpris par la modestie des valorisations d'entreprises de taille souvent fort importantes,opérant sur de grandes dimensions et finalement ne valant pas grand chose du fait précisément de l'inefficience de la plupart d'entre elles, à l'exception des belles entreprises comme Safran, Thales Air bus etc..Au total vous valorisez l'ensemble stratégique et non stratégique à plus ou moins 90 milliards, ce qui n'est que peu de choses en comparaison avec les sommes astronomiques dépensées tous les ans par l'Etat pour les dépenses sociales, sociétales et autres mesures d'assistance.

Pensons au coût annuel déboursé parl'Etat pour servir le niveau actuel des pensions des fonctionnaires de l'Etat, des territoriaux et hospitaliers et assimilés, soit peu ou prou 70 milliards par an!!! C'est une dépense annuelle qui représente plus des trois quarts de la valeur des participations des 1570 entreprises détenues majoritairement ou minoritairement par l'etat dite s souvent stratégiques et constituant une part non négligeable du patrimoine industriel français.Cela fait réfléchir sur l'interêt que suscite notre industrie chez nos politiques et la place qui lui est faite comme unique créatrice de valeur pour nourrir "la bête" à l'avenir. La France systéme capitaliste libéral a de quoi faire sourire.

Une petite observation sur la participation de l'Etat dans P.S.A à un moment critique de son histoire il y a à peine deux ans que vous qualifiez d'argent dilapidé, ce qui est faux à deux titres

a/ Depuis l'entrée au capital l'action est repartie et donc s'il revend, il fait un beau profit. Il devrait revendre maintenant que PSA a repris le chemin de la rentabilité

b/ c'est précisément dans des situations critiques que l'Etat peut venir sortir un entreprise de grosses difficultés, comme le gouvernement US l'a fait pour General Motors. La aussi on a vu que l'opération était extrêmement efficace et profitable pour les deux parties

La condition est que la dite entreprise ait les qualités pour reprndre le chemin du profit etnon que ce soit un canard boiteux que l'on aime en France maintenir sous oxygéne sans contrepartie.

Merci de votre attention et votre correctif pour PSA

JPD